2025年、日本の観光業界は大きな転換点を迎えています。インバウンド需要の爆発的な回復、国内旅行の質の変化、そして深刻化する人手不足。これらの大きなうねりの中で、多くの宿泊施設、旅行会社、観光団体が「DX(デジタルトランスフォーメーション)」の必要性を痛感しています。

「新しい予約システムを導入しよう」「MA(マーケティングオートメーション)ツールで顧客管理を効率化したい」「地域の魅力を発信するアプリを作ろう」。多くの企業が、生き残りと成長をかけてデジタル投資に踏み切っています。しかし、その裏側で、「高価なシステムを入れたのに、全く使いこなせていない」「現場が混乱し、かえって業務効率が悪化した」「期待したような成果が全く出ない」といった悲鳴が数多く聞こえてくるのも事実です。

なぜ、観光業界のDXは失敗に終わることが多いのでしょうか?

それは、技術の問題ではありません。多くの場合、その根本原因は「経営のあり方、組織の仕組み、そしてビジョンそのもの」に潜んでいます。本稿では、あるビジネス書で指摘されている「システム投資が失敗する典型的なパターン」を観光業界の文脈で読み解き、宿泊・旅行業が陥りがちな「7つの罠」として徹底的に解説します。そして、その罠を回避し、真のDXを成功させるための「グランドデザイン」の描き方を提示します。この記事が、観光業界で奮闘するすべての経営者、そして現場のリーダーにとって、未来を切り拓くための一助となれば幸いです。

観光DXを阻む7つの罠

それでは、多くの意欲的な取り組みを無駄にしてしまう「7つの罠」を一つずつ見ていきましょう。自社の状況と照らし合わせながら、読み進めてみてください。

システム導入そのものが「目的化」してしまう罠

これは最も古典的かつ、最も多くの企業が陥る罠です。本来、ITシステムは「顧客体験を向上させる」「業務を効率化して従業員の負担を減らす」「データを活用して新たな収益源を作る」といった目的を達成するための「手段」であるはずです。しかし、いつの間にか「最新のPMS(宿泊管理システム)を導入すること」「MAツールを導入すること」自体がゴールになってしまうのです。

【観光業界における具体例】

ある100室規模の地方ホテルが、毎月数十万円もする高機能なMAツールを導入したケースを考えてみましょう。導入責任者は「これで顧客とのリレーションシップを強化し、リピート率を劇的に改善できる」と意気込んでいました。

しかし、1年後。そのMAツールは、月に一度、全顧客に一斉配信するメールマガジンを送るためだけに使われていました。本来であれば、宿泊履歴や顧客の嗜好に合わせてパーソナライズされた情報を送ったり、記念日に特別なオファーを自動で送ったり、宿泊後のフォローアップを自動化したりと、様々な活用ができたはずです。

なぜ、こうなってしまったのでしょうか? 導入責任者に話を聞くと、「構想はあったし、経営層の承認も得ていた。しかし、いざ運用しようとしたら、シナリオを作成する人材も、コンテンツを作る時間も足りなかった」と言います。

結局、高機能なツールは「メルマガ配信システム」に成り下がり、それならば月1万円のサービスで十分だった、という笑えない状況が生まれます。これは、ツールという「モノ」を入れることだけを考え、それを使って「何を実現するのか(What)」、そして「誰が、どのように運用するのか(How/Who)」という業務プロセスや人員配置まで設計していなかった典型的な失敗例です。

経営者がビジョンを示さず「丸投げ」する罠

DXの失敗の根源をたどると、その多くが経営層のコミットメント不足に行き着きます。特に、経営者自身がDXの重要性を理解していない、あるいは興味がなく、現場任せにしてしまうケースは後を絶ちません。

【観光業界における具体例】

ある観光協会の会長が、会議の席でこう言いました。

「最近はインバウンド客がすごいらしいな。うちの地域も何かやらなければ。そうだ、AIを使って何かインバウンド向けのすごいサービスを考えて、報告してくれ」

このような指示を受けた事務局の担当者は途方に暮れるでしょう。「AIと言われても、何から手をつければいいのか」「会長自身が、インバウンド客に何を体験してほしいのか、どういう地域だと思われたいのか、全くビジョンが見えない…」。

これは、DX推進ガイドラインで指摘されている「経営者が明確なビジョンがないのに、部下に丸投げして考えさせている」という失敗パターンそのものです。ビジョンなき「丸投げ」は、部下のモチベーションを著しく低下させるだけでなく、目的が曖昧なままプロジェクトが迷走する原因となります。

結局、担当者は当たり障りのない多言語対応の観光マップアプリのようなものを提案しますが、すでに類似サービスが溢れている中で差別化もできず、予算だけを消化して終わる、という結末を迎えるのです。経営者は「何のためにDXを推進するのか」という羅針盤を自らの言葉で示し、航海の先頭に立つ責任があります。

「現場の抵抗」という厚い壁に阻まれる罠

経営者が旗を振っても、実際にシステムを使い、日々の業務を変えていくのは現場のスタッフです。長年慣れ親しんだ仕事のやり方を変えることに対する抵抗感は、想像以上に根強いものがあります。

【観光業界における具体例】

ある老舗旅館が、手書きの台帳と旧式のPCソフトで行っていた予約管理を、最新のクラウド型PMSに刷新しようとしました。しかし、導入後、現場から不満が噴出します。

「新しいシステムはクリックする箇所が多くて、かえって時間がかかる」

「今までできていた細かな要望管理がやりづらい」

「自分たちのこれまでのやり方を否定されたようで、やる気が出ない」

特に、長年旅館を支えてきたベテランのフロントスタッフや仲居頭が抵抗勢力となり、新しいシステムを意図的に使わず、裏で従来のやり方を続けるといった事態が発生しました。

なぜこうなるのでしょうか。それは、彼らが抱く「変化への不安」や「これまでの仕事への誇り」に対して、経営層が真摯に向き合わなかったからです。「新しい方が効率的だから」という正論だけでは、人の心は動きません。

重要なのは、「なぜ変える必要があるのか」という意義を丁寧に説明し、彼らの不安を取り除くこと。そして、「新しいシステムを使えば、お客様への対応にもっと集中できるようになる」「あなたの経験が、新しい仕組みの中でさらに活かされる」といった、変化の先にあるポジティブな未来を共有することです。現場を無視したトップダウンの改革は、必ず失敗します。

事業部門とIT部門の「断絶」が生む悲劇の罠

DXは、IT部門だけの仕事ではありません。実際に顧客と向き合い、サービスを提供する事業部門(ホテルであれば宿泊部、料飲部、マーケティング部など)がオーナーシップを持つべきです。しかし、多くの企業で「ITのことはよくわからないから」と情報システム部門に任せきりになり、結果として現場が使えないシステムが出来上がってしまいます。

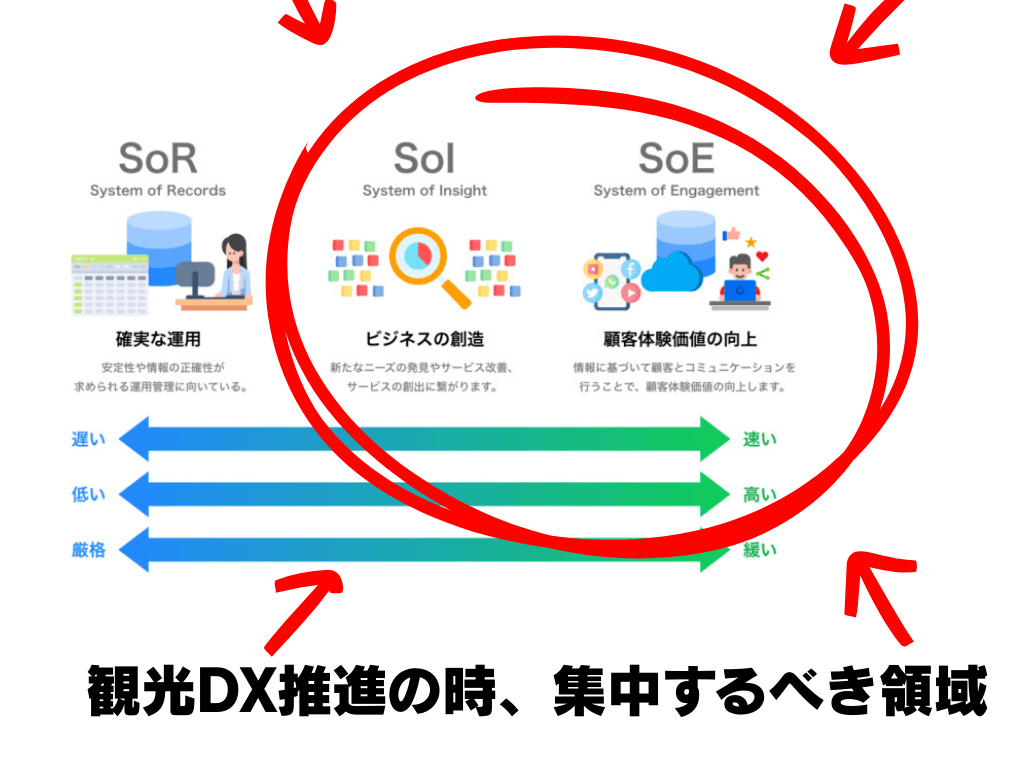

これは、ITの世界で言われる「SoR(System of Record)」と「SoE(System of Engagement)」の混同から生じることが多い問題です。

-

SoR(記録のためのシステム): 財務会計や人事管理など、データの正確な記録を目的とするバックオフィスシステム。

-

SoE(エンゲージメントのためのシステム): 顧客との関係構築を目的とするフロントラインのシステム。予約サイト、CRM、顧客向けアプリなどがこれにあたる。

【観光業界における具体例】

ある旅行会社が、顧客管理を強化するために新しいCRMシステムの導入を決めました。プロジェクトは情報システム部門が主導し、営業部門は時々ヒアリングを受けるだけでした。

完成したシステムは、データの入力項目が非常に細かく、まるで会計システムのように厳格でした。情報システム部門は「正確なデータを記録すること」を最優先に設計したのです(SoRの発想)。しかし、顧客との対話の最中に多くの情報を入力しなければならない営業担当者(SoEの現場)にとっては、このシステムは負担でしかありませんでした。

結果、営業担当者は最低限の情報しか入力しなくなり、データは蓄積されず、CRMは活用されないまま放置されました。これは、実際にシステムを使う現場(SoE)の視点が欠落していたために起きた悲劇です。SoE関連のシステム開発は、ビジネス部門が主体となり、「どうすれば顧客体験が向上するか」「どうすれば現場のスタッフが使いやすいか」という視点で進める必要があります。

業者選定と管理を誤る「ベンダー問題」の罠

特にIT専門の人材がいない中小の観光事業者にとって、システム開発やツール導入を依頼するベンダー(開発会社や販売代理店)は重要なパートナーです。しかし、このパートナーシップの構築を誤ると、大きな失敗につながります。

【観光業界における具体例】

ある健康食品のネット通販会社(従業員50名)が、10年間付き合ってきた開発ベンダーとの関係が悪化した事例が、元の書籍で紹介されていました。これは観光業界でも全く同じことが起こり得ます。

例えば、ある小規模なリゾートホテルが、ウェブサイトの予約システムを地元の開発会社に依頼し、長年保守管理を任せていたとします。しかし、担当していたエンジニアが退職した途端、システムの改修が滞るようになりました。システムはブラックボックス化しており、後任の担当者は手が出せません。ホテル側は、小さなトラブルでも自社で対応できず、ベンダーに依頼するしかありませんが、対応は遅々として進みません。

ホテル側にはITの「相場観」がないため、「だまされているのではないか」「他の会社ならもっと安く、早くやってくれるのではないか」と疑心暗鬼に陥ります。一方、ベンダー側にも「要求が漠然としている」「次から次へと追加の要望が出てきてキリがない」といった不満が溜まっています。

これは、コミュニケーション不足と一社依存のリスクが引き起こした問題です。対策としては、

-

相見積もりの徹底: 最低でも「3社見積もり」を原則とし、価格や提案内容を比較検討する。

-

リスク分散: 基幹システムと周辺システムでベンダーを分けるなど、一社に依存しすぎない体制を考える。

-

要件定義の明確化: 「何を作ってほしいのか」を曖昧な言葉ではなく、具体的に定義する努力を自社でも行う。

信頼できるパートナーを見極め、健全な関係を築くことが、DX成功の鍵となります。

全体像なき「部分最適」に陥る罠

DXの成功には、業務、組織、顧客体験の全体像を描く「グランドデザイン」が不可欠です。しかし、多くの企業が目先の課題解決に追われ、部署ごとにバラバラのシステムを導入する「部分最適」に陥りがちです。

【観光業界における具体例】

ある観光事業者が、以下のような状況に陥っていました。

-

宿泊部門: 宿泊予約を管理するために、SFA(営業支援システム)を導入しようとしたが、コスト面で断念。代わりに安価な業務アプリ開発ツールを導入。

-

インサイドセールス部門(電話予約など): 顧客との電話履歴やメールのやり取りを管理するシステムを別途利用。

-

レストラン部門: 在庫管理や予約管理に表計算ソフトと手作業の台帳を併用。

その結果、各部門のシステムが連携できず、顧客情報が一元管理できていないという問題が発生しました。例えば、電話でレストランの予約をした顧客が、宿泊予約もしている優良顧客であることがわからず、適切な対応ができませんでした。

最初から、「顧客情報を一元化し、どの部門からでも最高のサービスを提供できる体制を築く」というグランドデザインを描いていれば、初期費用は高くとも、全部門をカバーできる統合的なCRMやPMSを選択していたかもしれません。

グランドデザインがないまま部分的なIT化を進めると、似たようなシステムが乱立したり、同じデータを何度も入力する手間が発生したりと、組織全体として非効率に陥ってしまいます。

組織・風土・評価制度を変えずに放置する罠

DXの最後の、そして最大の障壁は、**「組織文化」と「評価制度」**です。いくら素晴らしいシステムを導入しても、それを支える人々の行動様式や会社の文化が変わらなければ、DXは絵に描いた餅で終わります。

【観光業界における具体例】

ある大手旅行会社では、トップセールスを上げた営業担当者を評価し、その下に部下をつけてグループ間の競争を煽ることで成長してきました。この会社が「全社でナレッジを共有するためのシステム」を導入しようとしましたが、プロジェクトは全く進みませんでした。

なぜなら、誰も自分の持っている顧客情報や営業ノウハウを、ライバルである他のグループに共有したくなかったからです。個人の実績を評価する制度や、グループ間の競争を是とする組織風土が、情報共有を阻む大きな壁となっていたのです。

この会社は、まず原点に立ち戻り、評価制度の改革から着手しました。例えば、「顧客に役立つ情報をシステムに登録した社員を評価する」「その情報が閲覧された回数に応じてインセンティブを与える」といった、他者への貢献を評価する仕組みに変えたのです。

DXは、単なるIT化ではありません。それは、デジタル技術を活用して、ビジネスモデルや業務プロセス、そして組織文化そのものを変革することです。システムという「ハード」を導入するなら、評価制度や組織体制という「ソフト」も同時にアップデートしなければ、真の変革は成し遂げられないのです。

失敗の罠を乗り越え、成功に至るための「グランドデザイン」

では、これら7つの罠を回避し、観光DXを成功に導くためには、何をすべきなのでしょうか。その答えが、「グランドデザイン」を描き、実行することです。

ビジョンと戦略を明確にする(Whyの確立)

全ての出発点は、「何のためにDXを行うのか?」という問いにあります。経営者は、自社の未来像を明確に描かなければなりません。

-

我々は、お客様にどのような「究極の旅行体験」を提供したいのか?

-

そのために、デジタル技術をどう活用できるのか?

-

3年後、5年後、我々のホテルや会社は、地域の中でどのような存在になっていたいのか?

このビジョンが、全ての判断の拠り所となります。「インバウンド客を増やしたい」という漠然とした目標ではなく、「歴史や文化を深く体験したいと考える欧米の富裕層に向けて、パーソナライズされたコンシェルジュサービスをデジタルで提供し、平均滞在日数を1.5日から2.5日に伸ばす」といった、具体的で測定可能な戦略にまで落とし込むことが重要です。

顧客体験のジャーニーマップを描く(Whatの具体化)

ビジョンが固まったら、次にお客様の行動を可視化します。旅行を計画し始めてから、実際に滞在し、帰宅してからも続く一連の体験を「カスタマージャーニーマップ」として描き出します。

-

旅マエ(検討・予約): お客様はどこで情報を収集し、何が予約の決め手になるのか?

-

旅ナカ(滞在中): チェックインから滞在中のアクティビティ、食事、チェックアウトまで、どのようにお客様と接点を持つか?

-

旅アト(帰宅後): どのように関係性を維持し、再訪につなげるか?

この各段階で、「現状の課題は何か(As-Is)」「理想の体験は何か(To-Be)」を洗い出します。そして、「理想の体験」を実現するために、どのようなデジタル技術やシステムが必要になるかをマッピングしていくのです。これが、システム要件の土台となります。

業務・組織・風土の改革を設計する(How/Whoの設計)

理想の顧客体験を実現するためには、裏側で働く従業員の業務プロセスや組織のあり方も変える必要があります。

-

業務プロセスの再設計: 新しいシステムを導入することで、どの業務が自動化され、従業員はどの業務に集中すべきか?(例:予約受付の自動化→お客様との対話時間の創出)

-

組織体制の見直し: 部門間のサイロをなくし、顧客情報をスムーズに連携させるための仕組みは?(例:マーケティング部と宿泊部の定例会議の設置)

-

評価制度の改革: 前述の通り、個人の成果だけでなく、チームへの貢献やナレッジ共有を評価する仕組みを導入する。

-

人材育成: 従業員が新しいツールを使いこなすための研修や、データを見て改善アクションを考えるスキルを育成する。

このステップを怠ると、たとえ良いシステムを入れても、組織がボトルネックとなってDXは頓挫します。

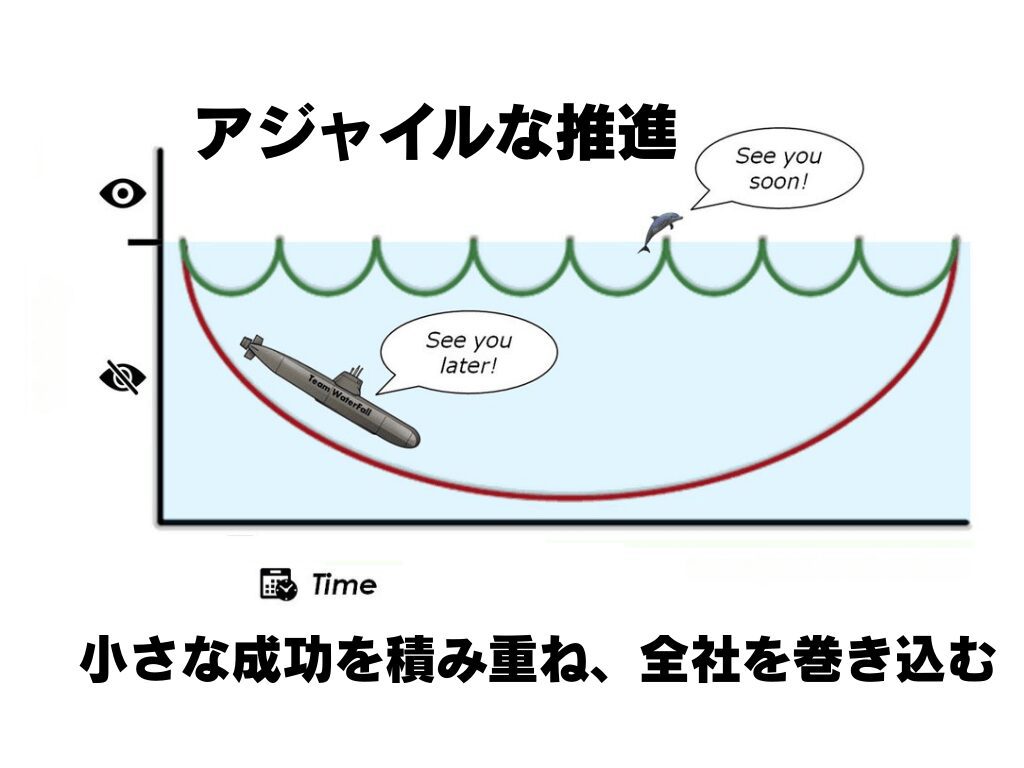

小さな成功を積み重ね、全社を巻き込む(アジャイルな推進)

壮大なグランドデザインも、一朝一夕には実現しません。重要なのは、プログラム全体をいくつかのフェーズに分割し、「小さな成功(スモールウィン)」を積み重ねていくことです。

例えば、まずは「宿泊後のサンクスメール自動化とアンケート実施」といった、成果が見えやすく、影響範囲が限定的なプロジェクトから始めます。そこで得られた成果(例:アンケート回答率20%向上、ポジティブな口コミ5%増加)を全社で共有することで、「やればできる」という成功体験が生まれます。

この成功体験が、次のより大きな改革への推進力となり、当初は抵抗していた現場のスタッフも徐々に協力的な姿勢に変わっていきます。完璧な計画を待つのではなく、PDCAを高速で回しながら、柔軟に計画を修正していくアジャイルなアプローチが求められます。

まとめ

本稿では、観光業界におけるDXがなぜ失敗するのか、その構造的な原因を「7つの罠」として解説し、成功への道筋としての「グランドデザイン」の考え方を提示しました。

改めて強調したいのは、DXの主役はテクノロジーではなく、「人」であるということです。経営者の強い意志とビジョン、変革を恐れず挑戦する現場の従業員、そして何よりも「お客様に最高の体験を届けたい」という情熱。これらがあって初めて、デジタル技術はその真価を発揮します。

しかし、壮大なグランドデザインを描き、全社で情熱を共有できたとしても、「それを具体的に形にする技術的な知見やリソースがない」「どの技術を選べば良いのか判断できない」「信頼して任せられる開発パートナーが見つからない」といった新たな壁に直面することも少なくありません。特に、IT専門の人材を社内に抱えることが難しい多くの観光事業者にとって、これは深刻な課題です。

私たちNALは、まさにそうした課題を解決するために存在します。

NALは、単にお客様に言われた通りのシステムを開発するだけの「ベンダー」ではありません。私たちは、お客様のビジネスの成功という「目的」を共有し、そのビジョン実現のために共に汗を流す「パートナー」です。

-

「罠1:目的化の罠」「罠6:部分最適の罠」に対して、私たちはDXコンサルティングを通じて、お客様のビジネス課題の根本原因を共に探り、システム導入の先にある真のゴールを見据えたグランドデザイン策定をご支援します。

-

「罠2:丸投げの罠」「罠4:部門断絶の罠」に対して、私たちはビジネス部門とIT部門、そして経営層の橋渡し役となり、UI/UXデザインの専門家が顧客体験のジャーニーマップ作成をファシリテート。全関係者が同じゴールを目指せるようコミュニケーションを促進します。

-

「罠5:ベンダー問題の罠」に対して、私たちは透明性の高いコミュニケーションと、お客様のビジネス成長に合わせて柔軟に対応するアジャイル開発を信条としています。ブラックボックス化を防ぎ、信頼に基づいた長期的な関係を築きます。

-

そして何よりも、「リソース不足」という根本的な課題に対して、ベトナムの優秀なIT人材を活用した専任チーム(ラボ型開発)のご提供が可能です。これにより、コストを最適化しながら、お客様のDX推進に必要な専門スキルと開発力を安定的に確保します。

観光業界におけるDXは、単なる業務効率化のツールではありません。それは、自社の経営力や組織の地力を試し、次のステージへと引き上げるための「試金石」です。

もし、あなたが本稿で述べたような課題に直面し、「ビジョンはあるが、どう実現すればいいかわからない」「信頼できる技術パートナーと共に、着実にDXを成功させたい」とお悩みであれば、ぜひ一度NALにご相談ください。

人手不足、多様化するニーズ、激化する競争——。これらの荒波を乗り越えるための羅針盤と、共に航海するクルーがここにいます。お客様の情熱と私たちの技術力を掛け合わせることで、お客様にとっても、従業員にとっても、そして地域にとっても、より豊かで持続可能な観光の未来を共に創造できると、私たちは確信しています。

AIが観光産業にもたらす革新は始まったばかりです。次の成長の波をどう活用するかが、企業の未来を左右します。

💡 NALは、AIドリブンなデジタルトランスフォーメーションを共に実現し、観光業界の新しい可能性を切り拓くお手伝いをします。

ご関心がございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください!🚀

👉 ご興味がある方は、ぜひ**こちらのコンタクトフォーム**からお問い合わせください !