miranda cosgrove nude Alba Snchez

序論:データ駆動と人間的洞察の必要性

デジタルトランスフォーメーション(DX)は、現代の企業が競争優位性を確立するための必須戦略であり、その中核にあるのがデータドリブン経営です。データを起点とし、分析に基づいて意思決定を行い、組織活動を駆動させるこの手法は、変化が激しく顧客価値が多様化・複雑化する現代において不可欠です。

しかし、データドリブン経営は、単にAIや高度な分析ツールを導入すれば実現するものではありません。真のDXを達成するためには、データ(形式知)と、長年の経験や勘に基づいた人間の洞察(暗黙知)をどのように融合させ、組織全体に浸透させるか、という「人の要素(ヒューマンファクター)」が鍵を握ります。

本記事では、データドリブン経営が克服すべき従来のKKD(経験・勘・度胸)経営の限界を、人間の認知特性の観点から掘り下げます。その上で、AIが形式知を高速化し、人間が知恵を創造するプロセスを、SECIモデルや現場のデータ活用事例を通じて具体的に議論し、特に「観光DX」における実践的な応用可能性を探ります。

KKD経営の限界とAIが克服する「人の認知の壁」

暗黙知に依存するKKD経営の課題

KKD経営は、日本の製造業などで長きにわたり尊重されてきた、熟練者や経営者の「経験・勘・度胸」といった暗黙知に基づいた意思決定手法です。

しかし、データドリブン経営が主流となる現代において、KKD経営には以下の構造的な限界が指摘されています。

- 属人化と再現性の欠如: 意思決定が特定の個人に依存するため、そのノウハウが組織全体で形式知として共有されにくい点です。組織全体で生産性を高める「再現性」が担保されにくく、熟練の技を形式知化するには10年を要するとも言われています。

- スピードの欠如: 経験に基づく判断は、形式的な書類作成や裏付け確認に時間を要し、判断に数日や数週間かかる場合があります。例えば、住宅ローンの審査では、人間が数週間かけていたプロセスを、AIは過去数万件のデータを学習し、わずか60秒で判断精度95%〜100%を実現しています。

- 認知の限界(バイアス): 人間の脳は、膨大な情報を客観的に処理する能力に限界があります。過去の経験から生じる「確信バイアス」や、時間的・空間的など心理的な距離が近い事象を主観的に捉えすぎる「解釈レベル理論」といった認知の壁が存在します。これにより、客観的なデータではなく、主観的な先入観に基づいて仮説を肯定する傾向が生まれます。

AIの役割:客観的な事実と形式知の確立

データドリブン経営において、AIは人間の持つこれらの「認知の壁」を超克する役割を担います。AIは、データ(形式知)に基づいており、バイアスを排除した客観的な情報を提供することで、意思決定の精度を向上させます。

AIは、膨大なデータから人間には発見が困難な複雑なパターンやルールを抽出し、データから情報、情報から知識への変換を高速化します。これにより、人間は低次のデータ処理から解放され、より高次の「知恵(Wisdom)」、すなわち「なぜ行動するのか(Why)」という本質的な判断に集中できるようになります。

人間の暗黙知とAIの形式知を融合させる実践的アプローチ

データドリブン経営を真に機能させるためには、KKD経営で培われた貴重な「暗黙知」を排除するのではなく、AIが生成する「形式知」と補完しあう仕組みが必要です。

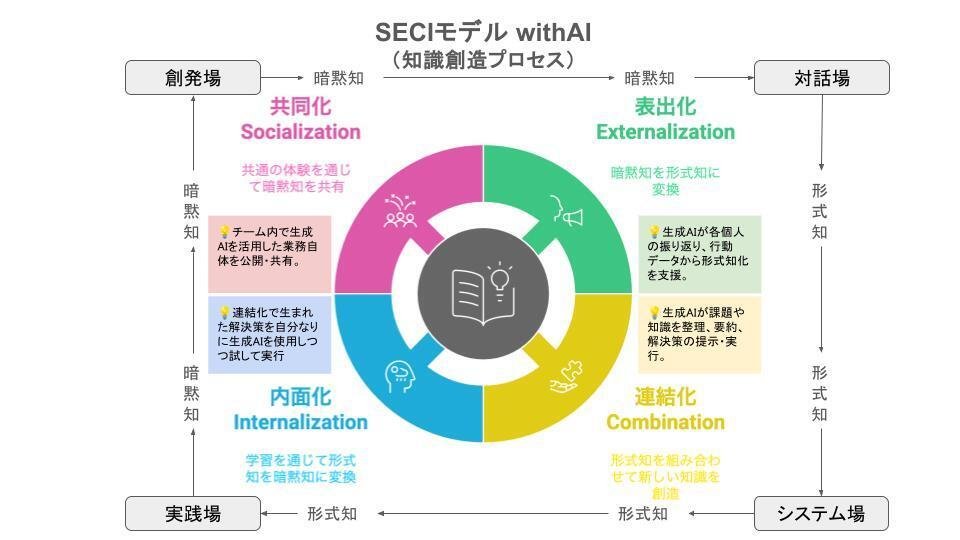

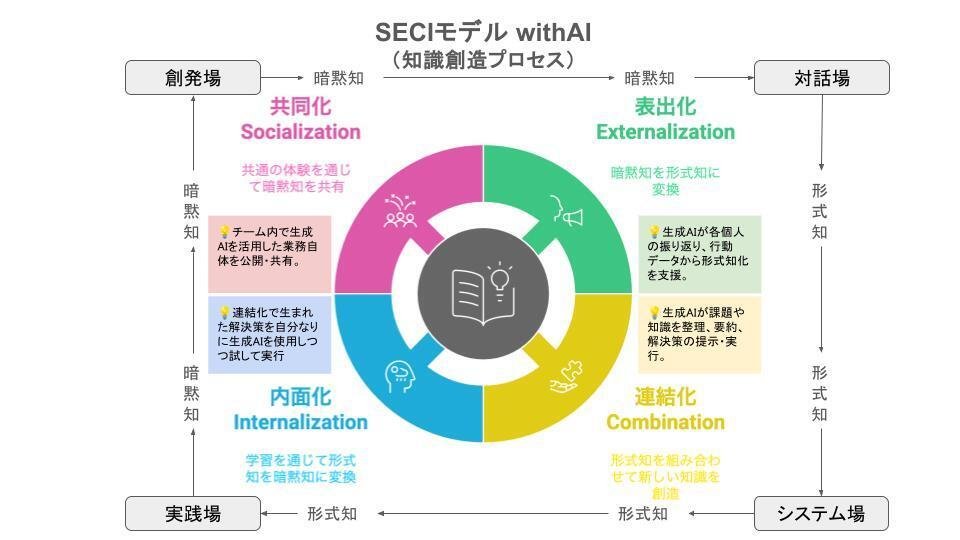

SECIモデル:暗黙知と形式知の相互変換

KKDとデータドリブン経営を統合するフレームワークとして、SECI(セキ)モデルがあります。これは、知識を創造し組織的に共有するための4つのプロセスです:

- 共同化(Socialization・暗黙知→暗黙知): 熟練者と弟子が共に作業するなど、経験や感情を共有することで暗黙知を伝達するステップ(例:職人の修行)。

- 表出化(Externalization・暗黙知→形式知): 共同化で得たノウハウやコツを、データ、数字、図、文書などで表現し、形式知化するステップ。

- 連結化(Combination・形式知→形式知): 形式知化されたデータやマニュアルを組み合わせ、新たな知識体系を構築するステップ。

- 内面化(Internalization・形式知→暗黙知): 作成された業務マニュアルなどの形式知を、現場で実践し、自らの工夫や新しいノウハウとして習得し、再び暗黙知のレベルに高めるステップ。

AIは、特に「表出化」と「連結化」のステップを強力に支援します。膨大な現場データ(非構造化データも含む)をAIが分析し、熟練者の「勘」の根拠を客観的な数字やロジック(形式知)として抽出し、マニュアルや業務プロセス(知識)へと変換します。そして、現場の人間がその新しい知識を使いこなすことで(内面化)、組織全体のサービスレベルや生産性の底上げが実現します。

現場のデータ活用を促す「ワークマンのExcel経営」

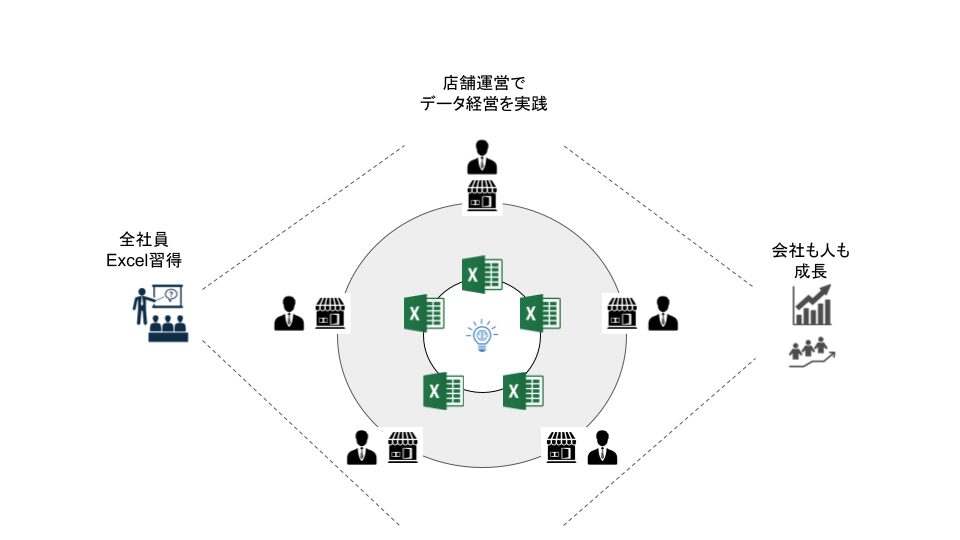

データドリブン経営を実践的なものにするには、高度なデータサイエンティストだけでなく、現場の従業員一人ひとりがデータを利用するマインドセットを持つことが不可欠です。

株式会社ワークマンが推進した「Excel経営」は、この「人の要素」を重視した好事例です。

• 目的と実現性: ワークマンは、高価な分析ツールや専門家ではなく、操作が容易で全社レベルで導入されていた表計算ソフトのExcelを採用しました。これは、当時のデータ利用に無縁だった社員でも抵抗なく利用できるためです。

• 現場主導のデータ活用: ワークマンのデータ教育は、社員がExcelを使いこなせるようデータ分析の研修を実施し、自ら売場の改善提案レポートを提出することを義務付けました。新入社員は1年間、接客や商品知識を身につけた後、2年目から店長になり、現場のデータを自ら分析します。

• マインドセットの変革: この取り組みは、「仕事でしっかりExcelを使いこなそう」というモチベーションを生み出しました。現場社員一人ひとりが自発的に行動し、自分の頭でデータを活用する文化が醸成され、日々新しい発想を生み出すことにつながり、データドリブン経営の真意を実現しています。

真のデータドリブン経営とは、一部の専門家による高度な分析に頼るのではなく、現場の人間がデータに基づき自ら改善を行うという、組織全体の意識改革とデータ利用の民主化の上に成り立つのです。

AI駆動型データドリブン経営の実践:介護DXへの応用仮説

介護分野は、人手不足が深刻化する一方で、一人ひとりの尊厳に寄り添う個別ケアが求められるため、DXの難易度が高い反面、AI駆動型データドリブン経営が最も大きな効果を発揮できる領域です。

介護DXにおいては、利用者の日々の細かな変化を捉える膨大なデータ(Variety)と、急な体調変化に対応するための速度(Velocity)を持つデータ活用が必須となります。

AIによる形式知化とケアの安全性最適化

AIは、介護現場における複雑なデータ処理を担い、特にリスク管理や業務効率化の分野で形式知の確立に貢献します。

【応用仮説1:センサーデータによる転倒・体調急変の予兆検知】

AIとIoTセンサー(ベッド、カメラ、ウェアラブル等)は、利用者の生体データや行動パターンから、人間では気づきにくい変化の予兆を検知し、事故を未然に防ぐことを可能にします。

-

AIの役割 : AIは、睡眠パターン、離床時間、活動量、心拍数といったデータを24時間分析し、「転倒リスクが3時間後に高まる」「脱水症状の兆候あり」といった客観的なリスク情報(形式知)を介護スタッフに通知します。

-

実用性の向上(人の介在 ): 介護スタッフは、AIからのアラート(形式知)を受け取ります。しかし、単に機械的に対応するのではなく、その利用者への深い理解(暗黙知)に基づき、「田中さんは最近ご家族と会えず寂しそうだったから、精神的な不安が原因かもしれない」と考え、声かけや対話といった精神的なケア(知恵)を優先します。これは、人間の直感(KKD)だけでは見過ごしがちなデータに基づいた、先手の予防策となります。

人間による知恵の創造とケアの質の向上

AIが形式知を確立する一方で、介護DXにおける成功は、最終的に「人」がAIから得られた知識をどう活用し、利用者一人ひとりの生活の質(QOL)を向上させるかにかかっています。

【応用仮説2:超パーソナライズされたケアプランの自動生成と実践】

利用者の介護記録、会話の音声データ、過去の経歴などをAIが統合分析することで、個々の好みや潜在的なニーズを深く掘り下げることが可能です。

-

AIの役割 : AIは、膨大な記録から「佐藤様は、午前中に昭和歌謡を聴くと穏やかに過ごされ、故郷の話をすることを好む」といった詳細な知識(Knowledge)を抽出します。そして、その知識に基づき、最適なレクリエーションや会話のトピックを含むケアプランの草案を生成します。

-

人間による「知恵」の付与 : 介護スタッフは、AIが生成したケアプランの草案を受け取ります。スタッフはそれを鵜呑みにせず、その日の利用者の表情や声のトーンから得られる暗黙知(共同化)を加え、「今日は少し元気がないから、故郷の話より、好きだったお菓子の話をしてみよう」といった、その場その時に応じた、心に響くケア(知恵/Wisdom)を実践します。AIは「何をすべきか(How)」を提案しますが、スタッフは「なぜそうするのか(Why)」を理解し、共感性をもって実行することで、マニュアルを超えた温かいケアを実現します。

【応用仮説3:データ品質(Veracity)と組織的な信頼】

AIによる分析結果がどれほど高度であっても、基になるデータが不正確であれば、GIGO(Garbage In, Garbage Out)の原則により、誤った意思決定(ゴミ)が生まれます。

観光DXにおいては、口コミやSNS投稿など真偽の判断が難しいデータ(非構造化データ)が多く含まれるため、データのVeracity(正確性/信頼性)の確保が極めて重要です。

• 人の役割: AIはデータのクレンジングやノイズ除去を支援しますが、最終的なデータガバナンスや、フェイクニュースに対する真偽確認の活動(ファクトチェックなど)は、組織や個人の倫理観と責任感によって支えられます。データ活用に対する信頼性を高めるためには、データが客観的な事実に基づいているか、常に懐疑的な視点を持つという、人間の検証プロセスが不可欠です。

結論:AI時代のデータドリブン経営は「人間回帰」である

AIが駆動するデータドリブン経営は、人間の認知的な限界を超え、意思決定の客観性、速度、再現性を飛躍的に高めます。超高齢社会を迎え、深刻な人手不足に直面する日本の介護業界にとって、DXは待ったなしの課題です。

しかし、データドリブン経営の真の成功は、高度な技術そのものにあるのではなく、組織がデータを「誰でも使える形式知」として共有し、それを現場の人間が「新しい知恵」へと昇華させるサイクル(SECIモデル)を確立できるかにかかっています。

ワークマンの事例が示すように、現場の従業員一人ひとりがデータを活用する「マインドセット」こそが、DXを推進する最大の鍵です。AIは強力なエンジンですが、そのハンドルを握り、データの客観性(形式知)と人間の経験(暗黙知)を融合させ、利用者一人ひとりの尊厳を守り、その人らしい豊かな生活(QOL)を支える「知恵(Wisdom)」を生み出すのは、紛れもなく人間そのものなのです。

データとAIの力を最大限に引き出し、組織全体で知恵を創造し続ける文化を醸成することこそが、未来の介護DX、ひいては全てのDX成功への道筋となります。