はじめ

DXは言葉が先行していることとは裏腹に、「DXとは何か?」「なぜ、DXが必要なのか?」などといった基本的なところは、企業の現場で実務に関わる方々の間での理解がまだ進んでいません。そのため、企業内のDX推進の担当者が意気込んで、いざ実際に DX を社内で進めようとすると、様々な壁が立ちはだかり、四面楚歌でほかの部門の誰も協力してくれないなど、多くの苦労を経験しているのが実情です。

本稿では、このような問題に直面している方々に向けて、DXの基礎知識、課題認識、具体的な実践方法を解説し、DXの正しい歩み方を提示していきます。

DXとは何か

そもそもデジタルトランスフォーメーション (DX) とは何でしょうか。経済産業省による『デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン』 (2018) では以下のようにDXの定義を示しています。

企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること。

DXの定義を次の図のように要素分解すると理解しやすくなります。

つまり、DXとはデータとデジタルという手段 (How) を使って、企業文化・風土、ビジネスモデル、製品・サービス、組織、業務プロセス (What、Who) を対象とした変革の行動 (Do what) を起こすことによって、自社の競争上の優位性を確立するという目的 (Why) を達成することです。DX は組織だけの話でもなければ、ITまたは業務だけの話でもありません。組織、IT、業務の3つを変化させることによって、製品、サービス、ビジネスモデルの変革を目指すことがDX定義の本質です。

デジタイゼーション・デジタライゼーション・DXの違い

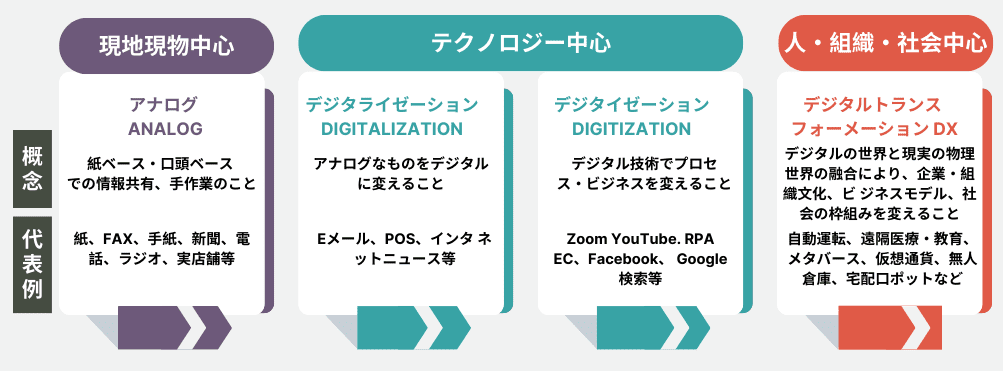

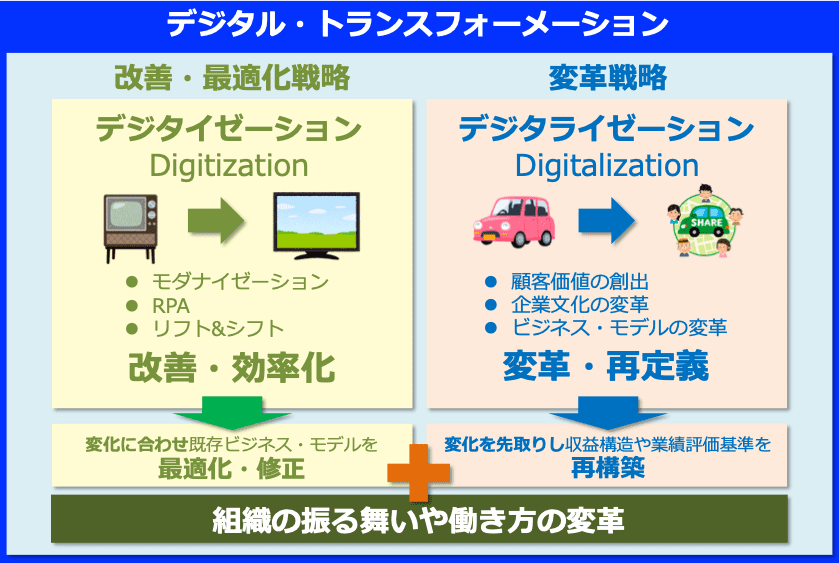

デジタルトランスフォーメーション (DX) = デジタル化という曖昧なイメージを持たされる方が多いため、本来は別の意味であるデジタイゼーション(Digitization)、デジタライゼーション (Digitalization) の概念および、その違いを次の図に示しています。

デジタイゼーション (Digitization)

デジタイゼーション (Digitization)とは、”特定”の業務の効率化やコスト削減、アナログの情報をデジタル化するなどの 「部分的なデジタル化」 を指します。アナログなもの、物理的なデータをデジタルに変換する意味合いで、例えば、「紙をデジタルデータに移行する」 「カルテのデジタル化」 「社印を電子印鑑へ」「業務の一部をシステム化する」などはデジタイゼーションに該当します。身近な例では、フィルムカメラからデジタルカメラヘシフトし、データで管理できるようになったことや、紙の書籍から電子書籍になったことで、複数の書籍をひとつのデバイスで管理するようになったこともデジタイゼーションのひとつです。

デジタライゼーション (Digitalization)

デジタライゼーション (Digitalization) とは、デジタイゼーションでデジタルに変換したデータを活用し、更にビジネスや業務の“全体”を効率化し、組織の生産性を向上させる状態を表します。「個別の業務プロセス全体のデジ タル化」と定義づけられ、個別の業務プロセスを整理して丸ごとデジタル化し、デジタル技術で新たな価値やビジネスモデルを生み出すことを意味します。例えば、デジタライゼーションを実現した具体例はRPA (Robotic Process Automation) があります。RPAを活用することで、経理の業務プロセスを丸ごと自動化できます。経費処理、データ入力、メール配信などの業務プロセスを、最小限の操作で自動的に処理することが可能になり、場合によっては、他のシステムと連携することでデータ入力を省略することもあります。こうした作業の自動化により、社員の作業時間だけでなく、人的ミスも削減できるため、業務効率化につながります。

また、DXの実現は一気通貫で到達するものではなく、デジタイゼーション (Digitization)、デジタライゼーション (Digitalization) とデジタルトランスフォーメーション (DX) の3つに分けて段階的に進めることが一般的です。具体的に、デジタイゼーション (Digitization) がその第1段階、デジタライゼーション (Digitalization) が第2段階、デジタルトランスフォーメーション (DX)はデジタル進化の最終段階と言えます。その中では元々日本の製造業に浸透している現地現物中心の発想からテクノロジー中心への転換、更にその先に進むためには、人・組織・社会中心への発想の転換が欠かせません。

全体俯瞰するDXフレームワーク

DXの定義に提示された、DX取り組みの対象領域 (Who. What)に焦点を当てて、デジタイゼーション (Digitization)、デジタライゼーション (Digitalization) とデジタルトランスフォーメーション (DX)の3段階に分けて具体的なアクションを整理したものが、「DXフレームワーク」となります。

DXフレームワークでは、DXの取り組みを横軸の「推進段階」と縦軸の「対象領域」で表現しています。推進段階は「未着手」「デジタイゼーション (システム化によりデジタルデータ化された段階)」「デジタライゼーション(個別業務プロセスがデジタル化された段階)」「DX(事業・組織全体がデジタル化された段階)」の4段階で、対象領域は「ビジネスモデル」「製品・サービス」「業務プロセス」「プラットフォーム」「企業文化・風土・組織体制」の5つで整理されたDXの全体像となります。DX定義でも提示された通り、DXが目指すのは、「ビジネスモデル」「製品・サービス」「業務プロセス」のデジタル化です。 特に製品やサービスの場合は、単純なモノ売りではなく、デジタルサービスとして展開するのがDXのポイントとなります。そのデジタル化を実現するためには、システムの土台となるデジタルプラットフォームの整備がもちろん欠かせませんが、それより重要なのはシステムの使い手である人のリスキリング (学び直し)、組織体制の整備、企業文化の変革です。

DXフレームワークは、領域ごとに自社の取り組みの状況を可視化し、自社の取り組みの中で不十分である部分はどこなのか、今後どの領域を強化していく必要があるのかという現状の整理には有効です。更に、その整理結果を踏まえて、自社の各領域の取り組み状況を俯瞰し、一番右側の段階 「DX」 をゴールに設定した上で、そのゴールからデジタライゼーションまたはデジタイゼー ションまで逆算して具体的なアクションプランを検討する際にも大いに役立つでしょう。

DXの本質

DXにおける最も重要なポイントは、「業務の効率化」 や 「コスト削減」「品質向上」などといった従来型の改善活動ではなく、「企業・組織のあり方や、そこで働く人々の意識・マインドセットを変革させること」です。前述した、経済産業省のDX定義の前半にある 「製品やサービス、ビジネスモデルを変革」は、一般的に企業内でも認知されやすいようになっていますが、忘れがちなのが後半の「企業文化・風土・組織」 の変革です。DXはデジタルとデータを使って、新しいサービスやビジネスモデルだけを生み出せばよいわけではありません。なぜならば、人と組織・企業文化を変革しなければ、情報のデジタルデータ化(デジタイゼーション) やデジタルデータを用いた効率化 (デジタライゼーション)の活動が部門や業務領域ごとに、バラバラに行われ、短期的な成果で満足してしまう「場当たり的なデジタル技術の適用」 になりかねないからです。持続的なDXを実現するために、組織としてのビジョンと目標を共有し、組織・企業文化を醸成しながら、短期と中長期の成果を両立させていくことが重要です。

振り返ると、今まで変革できないでいたことが、コロナ禍という外部要因で一気に進んだ例も少なくありません。DXをきっかけに、強い危機感を組織内に醸成し、デジタルとデータを活用しながら、課題解決に本気でチャレンジしていけば、企業文化の変革は確実に実現できるはずです。

日本のDX推進の現在地を知る

現在、日本国内では新たなビジネスモデル、企業文化を生み出す手段として、DXの重要性が多くの企業で認識され、具体的な施策を進めている企業も多い反面、大きな成果にはまだ結びついていないという状況も見られています。これから日本のDX推進の現状を客観視した上で、その現在地や課題感を正しく認識しておきましょう。

DX推進状況の日米比較

スイスのビジネススクールIMDが公表した2020年の 「世界デジタル競争力ランキング」で、日本の総合順位は64カ国・地域のうち27位です。2019年にこの調査を始めてからの最低を更新して、主要先進7カ国のうち6位に位置し、中国や韓国、台湾などの東アジア諸国・地域との格差もより鮮明になっています。指標別に見てみると、DXに欠かせない「デジタル・ 技術スキル」 (62位)、「ビッグデータやデータ分析の活用」 (63位) が特に低評価です。日本のデジタル活用がうまくいっていないことは、世界的な調査でも明らかです。

それでは、デジタル競争力ランキング1位の米国と27位の日本におけるDXへの取り組み状況はどういう違いがあるのでしょうか。独立行政法人情報処理推進機構(以下、IPA)の調査では、DXに取り組んでいる企業(全社または個別の部門)は日本では約56%であるのに対して、米国では約79%、取り組んでいない企業は日本が33.9%、米国が14.1%と、DXへの取り組み状況に大きな差がついています。

また、取り組み状況を業種別に見てみると、情報通信業と金融業、保険業で全社的な取り組みが進んでいるという点で日米の傾向は似ていますが、日本の屋台骨産業の製造業では 「全社的にDXに取り組んでいる」 企業が日本の20.1%に対して、米国は44.1%。また、流通業、小売業では日本の15.0%に対して米国は34.1%と大きな差がついていることも分かります。

DX推進にあたっての課題についても、 日米の違いを見てみましょう。 日本では「人材不足」が最も大きな課題として53.1%と突出しています。他には「費用対効果が不明」「資金不足」 「既存システムとの関係性」「ICTなど技術的な知識不足」といった項目が上位となっています。一方、米国では「費用対効果が不明」が30.8%で1位、次いで「業務の変革等に対する社員等の抵抗」(29.8%)、「資金不足」(27.6%)、「人材不足」(27.2%)が続いています。程度の差があるものの、日米ともに「費用対効果が不明」 「人材不足」という共通的な課題を抱えていると言えます。

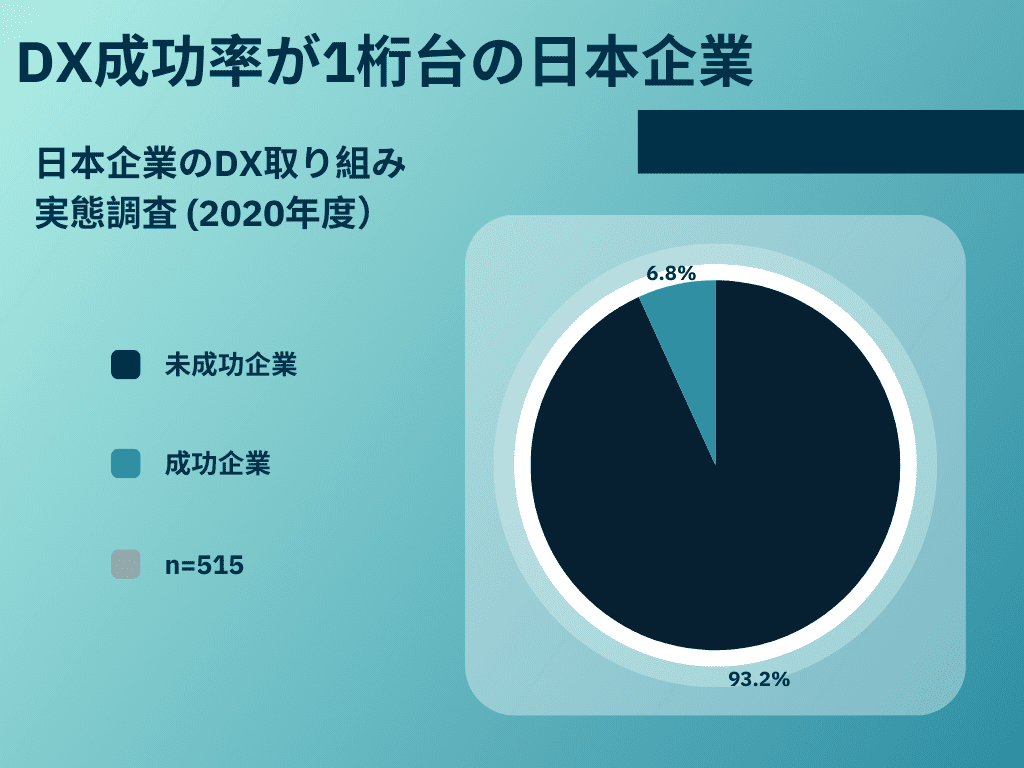

DX成功率が1桁台の日本企業

多くの日本企業の実態を見てみると、DXが成功している企業は意外に少ないです。DXの成功率に関しては、次の図のように調査結果が出ています。

この調査結果は、評価の基準で判定しているわけではないため、当然ばらつきはあるものの、総じて言えば、成功率はわずか1桁台であることが分かります。言い換えれば、100社がDXに挑戦すれば、その変革に成功する企業は10社にも満たず、日本企業のDXは期待以上に進んでいない実態が浮き彫りとなっています。

では、日本の企業はなぜ思うようにDXが進んでいないのか、それを阻む壁はどこにあるのかと考えた際に、そこに立ちはだかる3つの“壁”、「①データ利活用の失敗」「②レガシーシステムの呪縛」 「③デジタル人材不足」 という課題が共通して見られます。これからそれぞれの概要を見ていきましょう。

DXを阻む3つの壁

・デジタル人材不足

・レガシーシステムの呪縛

・データ利活用の失敗

DXを阻む3つの壁① データ利活用の失敗

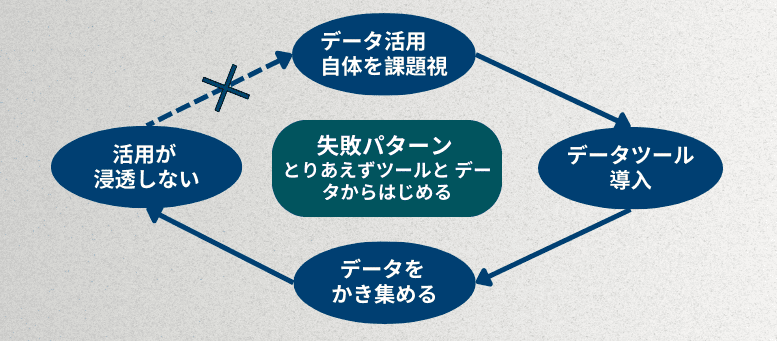

データの重要性は広く知られており、具体的な取り組みを進めている企業も多いです。筆者自身も、よくクライアントから「データを活用して新しい製品とサービスを開発したい」「データから新しい洞察を得て、思決定のプロセスに活かしたい」といった相談を受けています。ところが、現場を見てみると、 せっかく苦労してツールを導入し、データを収集・蓄積したとしても、ビジネス側にどのように活かせばいいか、よく分からないといったケースが多く目立ちます。その理由としては、データから直接に課題を見つけようというアプローチをしているからです。具体的に言うと、経営層は 「我が社もDXだ」と意気込み、「何でもよいからデータ利活用を早く進めよ」といったデータ利活用自体に目が行ってしまうパターンです。その対応を指示されたIT部門が単独でデータツールの導入を進めた上、とりあえず集められるデータをかき集めて、ツールにデータを流し込んでいるケースが多々あります。データを使う側の業務部門から見ると、IT部門はデータ活用の目的とゴールを理解せず、どういうデータをどう活用すれば、ビジネスに貢献できるのかという本来の目的が置き去りにされています。つまり、目的である 「ビジネス価値の創出」 と手段である「データ利活用」を区別せずに、手段の目的化という落とし穴にハマっているわけです。せっかくツールが導入できたとしても、事業戦略と無関係だったり、データ利活用の目的が曖昧だったりすると、業務部門のビジネス活動に役立つことが到底できません。にもかかわらず、ツールの導入が無事に終わったら、次に経営層から「データ活用の道具も用意できたから、何とかデータをビジネスに活かしてくれ」と更なる号令がかかります。これでは業務部門の現場は更に混乱していくだけです。「とりあえずデータ、ツールから始める」で進めるアプローチでは、結局のところ、業務部門にも経営層にも何の示唆もフィードバックできません。

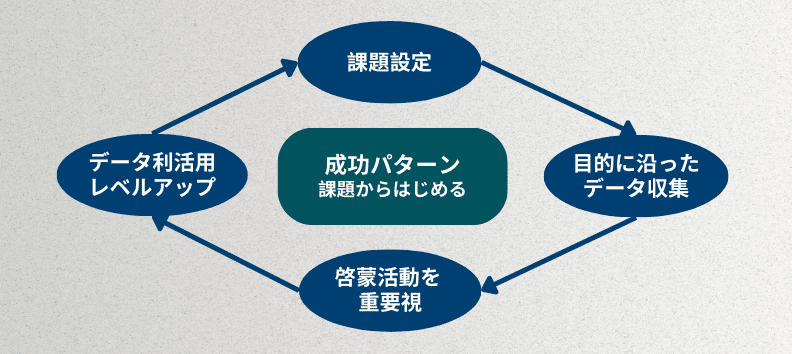

データ利活用の成功パターンはどういうものでしょうか。それは最初から現場起点の課題を設定することです。その課題の解決に向けて、目的に沿ったデータの収集を行い、業務部門の現場でデータ活用の啓蒙活動を行いながら、少しずつデータ利活用の活動を浸透させていきます。それができるようになると、現場の活動から新しい課題を見つけたり、データ分析の活動を広げたりすることで、そこで得た知見を用いて、再び現場起点の課題設定とデータ活用のレベルアップに活かせるようになります。このようなサイクルを回し続けることで、現場でのデータ利活用の好循環につながります。

なぜ現場の課題を重視するのかと言うと、日々のビジネスや業務で顕在化している課題や悩みの種 (ペインポイント) は、それぞれの現場でないと分からないものです。そこで、まず現場を起点とした課題を設定し、それを解決するためのツールを導入して、対象となるデータを利活用することで、現場の変革をもたらす好循環が作れます。組織内の好循環が生まれることで、DXの対象領域であるビジネスや業務のデジタル化は徐々に前進することになります。

DXを阻む3つの壁② レガシーシステムの呪縛

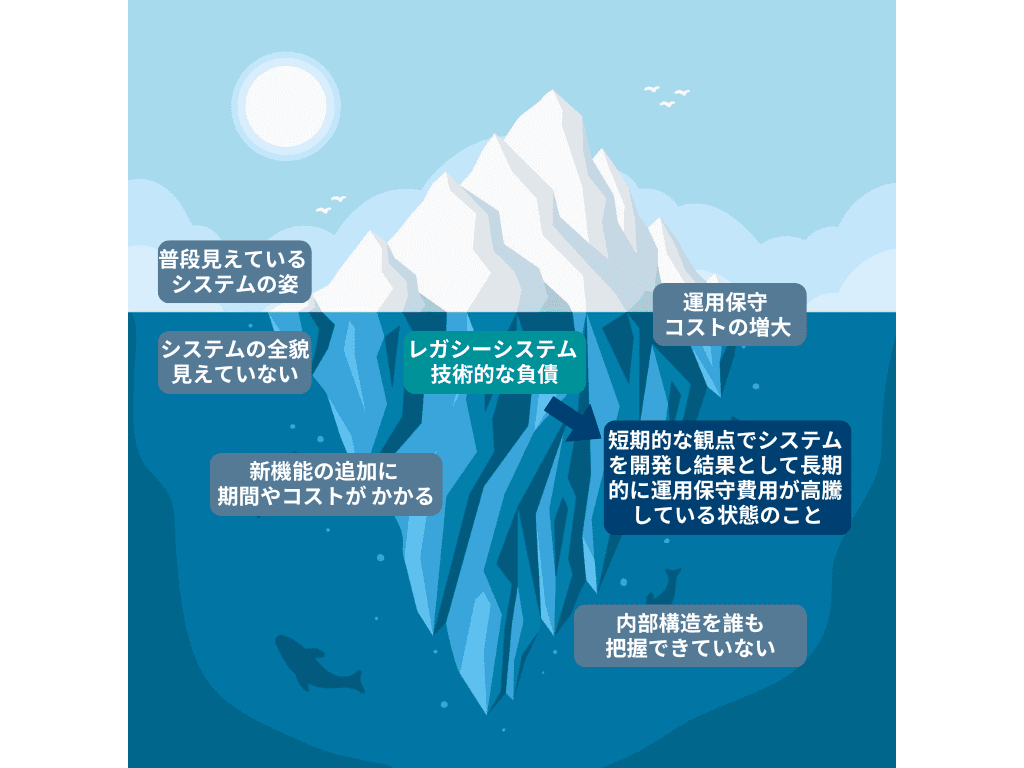

経済産業省が『DXレポート ~ITシステム 「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開~』(以下、2025年の崖DXレポート) において、「レガシーから脱却せよ」と提唱しているように、日本の企業で長く使われ続けている老朽化したITシステムが複雑化したり、ブラックボックス化したりすることにより、技術的負債が生まれており、DX推進の足かせとなっています。

レガシーシステムと言えば、「ドキュメントが整理されておらず内部構造を誰も把握できていない」 「他のシステムとのデータ連係が困難」「技術的な制約や性能の限界がある」「既存システムが複雑すぎて、新規機能の追加に期間やコストもかかる」など、様々な問題を生み出します。加えて、事業部単位の最適化を優先したことで社内にいくつものレガシーシステムが乱立し、サイロ化が進んでおり、全社横断でのデータ利活用が困難になっているケースも多く見受けられます。例えば、未だに多くの日本企業は、各部署、海外子会社のシステムとデータを統合できていないため、全社の四半期ごとの連結決算を出そうとすると、四半期に締めたデータを各部署、海外子会社が持ち寄って集計してみないと分からないケースが散見されます。

その一方で、一部の企業においては、経済産業省のDXレポートから本来の主旨と異なる受け止め方をして、「DX=レガシーシステムの全面刷新」といった誤解をしてしまった経営者が少なくありません。「DXのためにはまず基幹システムの全面刷新を進めよう」 「オンプレミスの基幹システムをクラウドに置き換えよう」などの言葉が経営層から発信されたら、特に要注意です。その場合は、勇み足でDXがIT部門に丸投げされて、老朽化した基幹システムの全面刷新に大きな経営資源を投下され、DXの本筋とも言えるビジネス、企業文化の変革については二の次になっている本末転倒なケースが珍しくありません。 そもそも数十年かけて構築し、改良を繰り返してきた基幹システムを一気通貫で置き換えようとするのは、費用対効果の面で合理性に欠ける場合が多いです。具体的に、大企業で思い切って既存の基幹システムを全面刷新すると、通常2~3年、長くて5年以上の期間を要する上、数十億から数百億の費用が投じられて、社内の多くの経営資源(ヒト、モノ、カネ、情報、時間など) がそれにかかりきりになるのは当然です。加えて、そこまで時間と予算をかけて全面刷新できたとしても、経営環境の変化が著しく不確実な時代に素早く対応できなくなるリスクが高いです。もちろん、既存の基幹システムの全面刷新をすることで、業務の効率性や利便性は向上することを全て否定するつもりありません。しかしその一方で、既存のレガシーシステムからの刷新自体を目的化してしまうと、DXの本来の目的であるビジネス変革や新たな価値創造から遠ざかっていきます。従って、費用対効果で上手くペイできない全面刷新に身を投じる前に、レガシーシステムの呪縛から解放されるために、ほかによいアプロー チが本当にないのかをひと呼吸置いて、考え直してみましょう。

ここでひとつ有効なアプローチを提示します。それは「切り離す⇒つながる⇒組み合わせる」ということです。具体的に、既存システムをすべて一気通貫で変えようとするのではなく、ビジネス変革に直結するコア領域から段階的に、必要な部分を必要な時に置き換えてモダナイズしていく発想です。まず取りかかるべきなのは、どこから手をつけるかという意思決定です。どの領域のシステムを置き換えてモダナイズすれば、ビジネスで大きな価値を生み出せるかという論点に対して、経営層、業務部門、IT部門が徹底的に議論し、ビジネスにおける優先順位を決める必要があります。

ビジネス変革に直結する領域を見極めて、ビジネス価値を生み出す源泉となるコア領域が特定できたら、クラウドとSaaS を中心にグローバルスタンダードなビジネスアプリケーションを選び、コア領域だけを既存システムから切り離して⇒コア領域のアプリケーションをクラウドとSaaS に置き換えて更にAPIで既存システムとつなげて必要なデータを連携させます。ここのポイントは、コア領域のビジネスアプリケーションとレガシーシステムを密結合につなぐのではなく、API を挟んで疎結合にすることです。こうすることで、ビジネスアプリケーションの機能追加などをする際に、既存システムまでの広範囲の影響分析と確認テスト (レグレッションテスト) が不要になり、開発の効率性が大幅に向上できます。こういう「切り離す⇒つながる組み合わせる」アプローチをうまく応用できれば、ビジネス変革に必要な部分だけを優先させて、無駄なく効率的に進められるため、レガシーシステムの呪縛から解放されます。

DX を阻む3つの壁③ デジタル人材不足

前項で紹介した総務省のレポートでは、DX推進の課題について、調査対象企業の53.1%が 「人材不足」が最も大きな課題として認識しており、DXが進まない理由のトップに挙げられていました。

では、具体的に、どれぐらいの人材が不足しているのでしょうか。経済産業省が公表しているIT系人材の推移予想によると、2030年には最大で79万人不足すると予想されています。こうしたIT人材の絶対数が足りない中で、「IT人材がIT企業に多く配置されている」 という日本独特の点も挙げられています。同調査によると、IT企業に所属するIT人材の割合は、2020年時点で日本が72.0%だったのに対して、米国では34.6%、英国では46.1%、ドイツでは38.6%などとなっています。日本だけはIT企業に所属するIT人材の割合が極めて大きいことが分かります。

日本のIT人材がIT企業に一極集中するとどういった弊害をもたらすのか、例を挙げて説明します。例えば、ユーザー企業の中で、業務の効率化を図るため、新しいシステムの開発をしようと目論んだとします。しかし、ITエンジニアはその企業の中では足りないため、IT企業にアウトソーシングをして、システム開発を行うのが日本国内ではごく自然な流れになります。その際に、要件定義から請負契約を締結するケースも少なくありません。これではユーザー企業がIT企業に要件定義から丸投げの状態になってしまい、そもそも何を開発するかをIT企業に決めてくれと言っていることと同義です。DXの本質に立ち戻ると、DXはユーザー企業が自ら変革を主導して達成すべきものです。 DXを推進するには、ユーザー企業が自ら明確なビジョンを描き、自ら組織をけん引して実行できるような人材がいないと何も始まりません。そのため、 DXの推進に必要な人材は、外部のベンダー企業に任せきるのではなく、ユーザー企業が自ら確保するべきです。

では、ユーザー企業がデジタル人材を確保するためにはどうすればいいのか、その方向性としては、「内部からの育成」 と 「外部からの確保」の2つがあります。具体的に、採用や外部企業との提携による社外からの 「デジタル人材の確保」とともに、従業員に新たなスキルを身につけてもらうリスキリングによる「デジタル人材の育成」が、ユーザー企業が今から取り組むべき重要なことです。

DX実践を進める4つのステップ

DXは単発的な取り組みではなく、「終わりのない旅」 として捉えることが重要です。前節で述べた、ハンコを電子署名にするなど、アナログからデジタルへの移行の第1段階のデジタイゼーションがあってから、その後にデジタルを用いて付加価値を生み出す第2段階のデジタライゼーションがあります。そ して、第3段階のDXはその付加価値の創造を永続的に回すために、組織を立ち上げ、企業文化を継続して変革する必要があります。DXの本質である企業文化の変革には終わりがないため、DXも終わりがないのです。

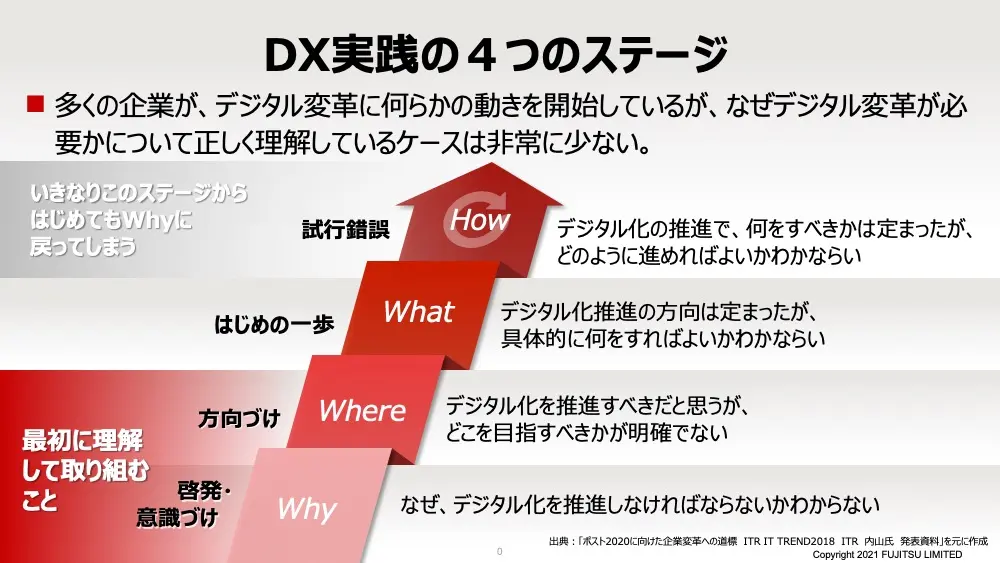

その一方で、経営層の大号令で始まったDXの旅の途中で挫折してしまう企業が驚くほど多いです。そのひとつの原因がDXの進め方に対する理解不足です。DX推進を本格的にスタートさせる前に、DXの進め方を理解し、しかるべき準備運動をしておくことが重要です。具体的に、DXにまつわる5W1H、つまり、「なぜDXが自社に必要なのか」 の Why を起点にし、DXを通じて、「どのような姿を目指すのか」 の Where、そして「どのような体制でどの事業領域を対象にするのか」 の Who と What、最終的に 「どういう時間軸でどのような手段で実行するのか」 の When と How、この5つの問いかけをクリアにしていくのがDXを進める上で重要なことです。

この5W1Hの問いかけに対して、「DXビジョン」 「DX 戦略」 「DX戦術」の3つの概念を意識しつつ、「①意識・動機づけ」 「②方向づけ」「③戦略策定」「トライアンドエラー」 の4つのステップに分けて答えを出していきます。これからそれぞれのステップを見ていきましょう。

DX実践を進める4つのステップ ① 動機・意識づけ

最初の「動機・意識づけ」 のステップ (Why) は、なぜDXを推進しなければならないかといった目的を全社社員に共有し、意識・動機づけをさせる段階です。全社一丸となって、DX変革の旅を歩んでいくためには、明確なビジョンが欠かせません。山登りを例に取ると、ビジョンを描くことは「登る山を決める」ことであり、自分たちの登りたい山を決めないで歩くのはさまように等しいです。このステップでは「なぜ、その山を登るのか」という目的を明確にしていくことです。DXの文脈に置き換えると、DXビジョンとは、「なぜ、自 社にとってDXが必要なのか (Why)」の目的・理由を明確にするものです。

DXは往々にして多くのステークホルダーと組織を巻き込んで推進しなければならないので、組織の間の利害関係などが複雑になりがちです。そのため、企業全体では「なぜDXという山を登るか」というビジョンの策定・共有がされていなければ、ゴールとする行き先を簡単に見失うことになります。例えば、「ツールを検証するための実証実験(PoC) が繰り返し実施されているのに、業務部門では一向に実用化できない」「DXは会社からIT部門や変革推 進の専門組織に丸投げされ、業務部門の誰も協力してくれない四面楚歌の状況になっている」といったDX実践にまつわる現場の問題の多くは、DXビジョンの不明確および意識・ 動機づけの不十分さに大きな原因があると考えられます。DXの活動を始める前に、ステークホルダーに意識・動機づけをさせることで、「なぜ、その山を登るのか」 を伝わっている状態にするのがDX実践の第一歩です。

DX実践を進める4つのステップ ② 方向づけ

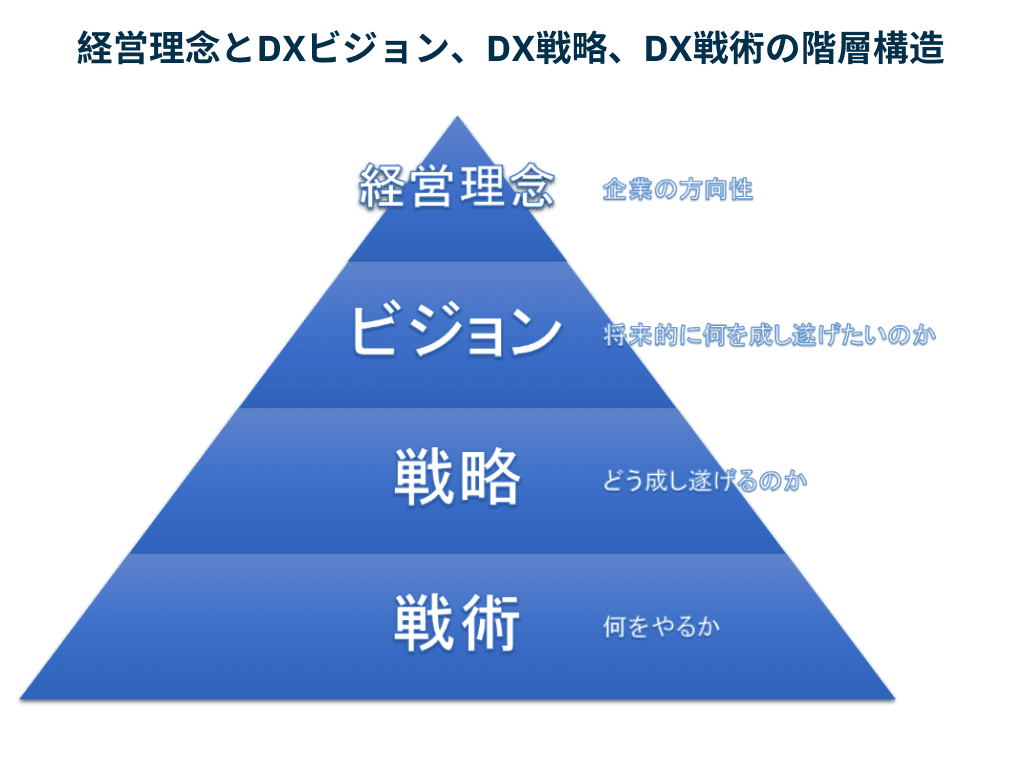

次の「方向づけ」 のステップ (Where) では、「なぜ、その山を登るのか」という動機をクリアにした後に、DXを通して「どの山を目指すのか」を示して、DXビジョン(ありたい姿) を具体的に描くことになります。その前に、一般的な概念であるビジョンと戦略、戦術の関係と違いを理解しておくことが大事です。次の図で示しているように、「どの山を目指すのか」 というビジョン (方向づけ)が定まってなければ、「どのように山頂を目指すか」 という戦略 (つまり、ビジョンを達成するための道筋) が全く語れません。戦略と戦術も同じような関係で、上位概念である戦略を定めてない戦術が存在しないことと同じです。

では、具体的に、DXビジョンをどう描いていくのか、そのポイントを押さえておきましょう。まず、DXは企業の経営理念を達成する手段にすぎないという大前提を認識しなければなりません。次の図のように、 経営理念を実現するためにDXビジョンがあり、DXビジョンを成し遂げるためにDX戦略があり、 DX戦略を実現するためにDX戦術があるという構造の階層関係になります。つまり、DXの推進では、抽象的で定性的な経営理念からDXビジョンを策定し、 そしてDXビジョンからDX戦略、DX戦術を導き出していくプロセスが欠かせません。

具体的に、どのように経営理念からDXビジョンに導き出すのか、富士フイルムグループを例にとって紹介しましょう。富士フイルムは、21世紀に入るまでフィルム事業で成長してきた企業です。そのフィルム事業はかつて、同社の売上の6割、利益の3分の2を占める屋台骨になっていたにもかかわらず、 写真フィルムの世界需要は2000年をピークに急減し、10年に10分の1以下にまで激減しました。そんな本業を喪失する危機を察知した富士フイルムは、写真フィルムで培った技術を活かして、液晶の偏光板保護フィルムや医療機器、医薬品など事業を多角化し、多分野で世界トップシェアの製品を生み出すことに成功したのです。

こうした大変革に直面した経験が、富士フイルムのDXを推進する原動力にもなっているように見えます。同社が掲げている「経営理念」は、「先進・独自の技術をもって、最高品質の商品とサービスを提供することにより、 事業を通じた社会課題の解決に取り組み、サステナブル社会の実現に貢献する」と いうものです。この経営理念は、同社が最終的に目指す理想像を明文化したもので、次の図のように、経営理念にある「社会課題の解決」 という共通言語がDXビジョンに位置づけられています。

そのDXビジョンは 「デジタルを活用することで、社員の一人一人が飛躍的に生産性を高め、そこから生み出される優れた製品・サービスを通じて、イノベーティブなお客様体験の創出と社会課題の解決に貢献し続けます」 と掲げています。つまり、デジタルの技術を使って、社員たちの仕事のやり方を大きく変えていこうという考え方です。社員の生産性が飛躍的に高まれば、新たな価値提供や社会課題の解決に貢献する製品・サービスを創り出す時間が確実に増えてくるわけです。このDXビジョンを具現化するため、「製品・サービス」「業務」「人材」の3本柱を中心としたDX 戦略が定められており、更に部門ごとや業務ごとの個別最適化に陥らないように、富士フイルムグループ全体としての共通 ITインフラの整備も戦略として策定されています。このDXビジョンは、DXを通して目指す将来像やあるべき姿を定性的な言葉で表現した上で、DXビジョンを支える戦略と戦術をDX基盤という見える形に落とし込み、具体的に示せ た好例です。

DX実践を進める4つのステップ ③ 戦略策定

目指すべきDXビジョンが明確になると、後続の「戦略策定」 のステップに入っていきます。ここで、「DX戦略」とは何かについて考えてみましょう。前節で紹介したDX定義を踏まえて、DX戦略は次のように定義できます。

DX 戦略とは「企業が競争力を維持・強化するため(Why)に、データとデジタル技術(How)を活用し 、製品・サービス、組織、業務 プロセス等 (What、Who) を変革する (Do what) ための行動計画とアプローチのこと。

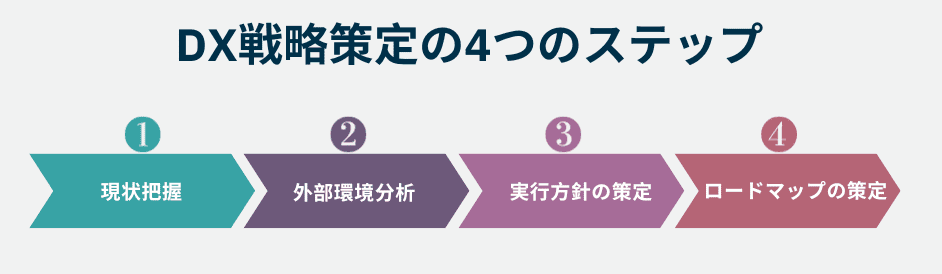

つまり、前述したDXビジョンへ到達するために、戦略策定のステップでは、行動計画とアプローチを立案し、「誰がどのような体制で(Who)で、どの事業領域を重点的に取り組むことか (What)」を明確にすることです。DXビジョンとは異なり、DX 戦略には具体性が求められるため、一定の精度で将来の予測が可能な3年~5年の期間を定めて策定することが多いです。また、DXの本質が企業文化の変革であるため、中期経営計画といった企業全体の経営戦略との整合性もとっておかなくてはなりません。それでは、DX戦略の策定は具体的にどのように進めたらよいのかというと、「現状把握」「外部環境分析」「実行方針の策定」「ロードマップの策定」 の4つのステップを踏まえて進めていくのが一般的です。これからそれぞれのステップを見ていきましょう。

DX 戦略策定のステップ① 現状把握

自社のDX推進状況がどのようなレベルにあるのか、客観的に把握しておくことが重要です。これは戦略で定めた期間内にどのレベルを目指して、どのような施策を行うべきかを決めるために欠かせないステップです。多くの企業では、現状の分析をすることなく、特定のツール導入などを目的としたDXを突き進んで、結果として単なるデジタル化で終わってしまうケースが散見されます。そうならないように、まずは自社の現状分析を行い、 現在地を知ることから始めましょう。そして、自社DXの現在地を知るには、「DX推進段階」 と 「DX推進指標」の2つから現状把握を行うことが有効です。

▶【1】DX 推進段階

前節で紹介した、「DXフレームワーク」 を踏まえて、自社がデジタイゼーション(Digitization)、デジタライゼーション (Digitalization)、デジタルトランスフォーメーション (DX) のどの段階に位置しているのかをハイレベルで把握します。例えば、「紙からデジタルデータに移行する」 「社印を電子印鑑へ」 「業務の一部をシステム化する」 などはアナログ・物理データの単純なデジタルデータ化のことであり、デジタイゼーションにあたります。自社の社内で、未だに紙で管理している業務が多く残っているのであれば、デジタイゼーションにも到達していない状況となります。そして、デジタライゼーションが個別業務・プロセスのデジタル化であり、DXが全社的な業務・プロセスのデジタル化であることを理解した上で、「DXフレームワーク」 を俯瞰し、マクロ的な視点で自社の状況を客観的に捉えます。

▶【2】DX 推進指標

「DX推進指標」とは、経済産業省より公表された、企業DXの進捗状況を測定するための指標です。経営層や社内のステークホルダーが、DXに関する自社の課題を把握・共有することで、必要なアクションを見出すことを目的としています。DX推進指標自体は、9つのキークエスチョンとサブクエスチョンから構成されています。これらのクエスチョンに対して、それぞれの項目の達成度に合わせた成熟度レベルも定義されているため、自社の状況を踏まえつつ、これらクエスチョンに回答することで、現時点の自社のDX推進に向けた立ち位置を成熟度レベルという形で認識できるようになります。

DX推進指標には、「DX推進のための経営のあり方、仕組みに関する指標」と「DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標」に大きく2つのパートに分けられています。その中に「誰がどのような体制で (Who)、 どの事業領域を重点的に取り組むことか (What)」 に答えるための 「推進・サポート体制」や「事業への落とし込み」 「人材育成・確保」 という幅広い観点に基づく指標が設けられています。それらの指標を参考にして、DXの推進状況を確認すれば、自社が解決すべき課題を網羅的に把握できるでしょう。

今まで述べてきた通り、DX推進指標はDXの自己診断のようなものです。ここのポイントとしては、その自己診断を主導する中心人物は、IT部門やデジタル部門ではなく、経営層であるべきです。特に、9つのキークエスチョンについては、「経営者自らがその現状と課題を認識すべき項目」 として設けられており、サブクエスチョンについても、経営層、事業部門、デジタル部門、IT部門で横断的な議論をしながら回答するものだと位置づけられています。

DX 戦略策定のステップ ② 外部環境分析

DXにおける自社の現状把握を行った後、外部的な環境変化(市場や景気の動向、社会的なニーズ、法規制など) を正しく理解し、自社が置かれている状況を客観視した上で、自社に与える影響を評価・予測することも重要です。外部環境の変化が把握できていないと、策定した戦略を実行したとしても、市場に受け入れてもらえず、法規制の制限で見込んでいる市場に参入できない等という大きな失敗を招く原因になりかねません。身近な例で言えば、コロナ禍に上手く対応できた企業とそうでない企業の差が広がったように、外部環境の変化が企業の存続に大きな影響をもたらすのは理解できるのでしょう。

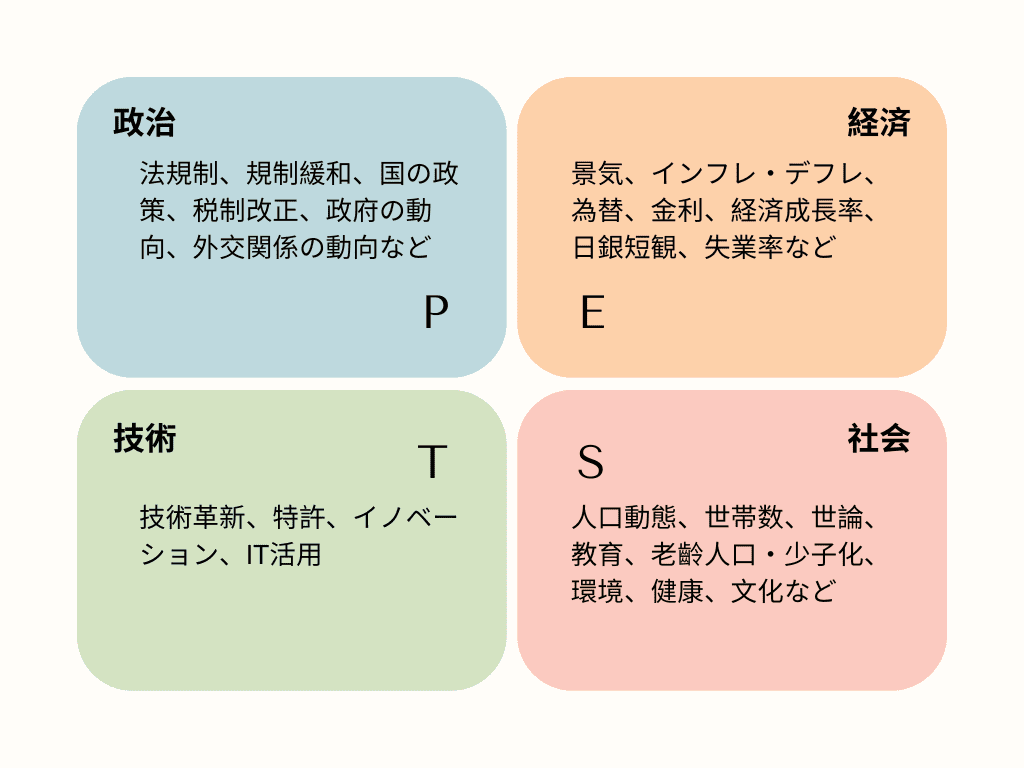

外部環境の分析に対して、PEST分析という手法が役立ちます。PEST分析とは、次の図のように外部のマクロ環境を政治 (Politics)、経済 (Economy)、社会(Society)、技術(Technology) 4つの要因に分類し、自社に与える影響を読み解く分析手法です。PEST分析を活用すると、次の図のような切り口で、自社のビジネスにどのような影響を与え得るのか、どのような道に進めば追い風となるのかを判断する手がかりとなります。

DX 戦略策定のステップ③実行方針の策定

自社の現状分析と外部環境分析を終えたら、DXビジョンのあるべき姿を実現するために、重点的に取り組むことを決めるステップに入ります。ここでは、戦略における最も重要な観点「選択と集中」を用いて、限られた経営資源(ヒト、モノ、カネなど)を何に集中させるか、何をやらないのかを決める必要があります。その方針決めには大きく分けて2つの視点があります。

▶【1】自社の強みを伸ばす

ひとつ目は、重きを置く領域を決めて、その分野の強みをより伸ばすことです。DXの対象領域である 「製品・サービス」 「業務プロセス」 「企業文化・風土」など、企業によって注力する分野は異なるでしょう。例えば、オリンパス株式会社はカメラなどの映像事業、生物顕微鏡などの科学事業や内視鏡の医療事業を多角的に展開していましたが、近年、事業戦略を転換し、医療事業へ経営資源を集中投下し、デジタル化の重点領域も医療事業にシフトしたのがその一例です。

▶【2】自社の弱点を克服する

2つ目は、弱点を克服することです。 現状把握で見えてきた課題や弱点に対して、その解決に向けた大方針を定めていきます。例えば、日本企業の多くに当てはまる課題や弱点として、「レガシぼくすーシステムのブラックボックス化」があります。既存システムがブラックボックスしていることで、運用保守費用の高騰やデータの利活用を阻害するリスクが高まっており、この点を克服しなければ、いずれ、大きな機会損失を被ることになります。従って、DX戦略策定では、今後自社の課題になり得るレガシーシステムをテーマとして取り上げて、対応方針を検討しなければなりません。

DX 戦略策定のステップ ④ロードマップの策定

このステップではDXの実行方針に基づいて、目標や実行計画を具体化していきます。前述した推進段階や成熟度レベルを踏まえて、どの事業領域に対して、どの程度の変革を目指すのか、時間軸で目標を立てることになります。この目標に向かって、道標となるマイルストーンを設けて、いつまでにどの施策を実施するのかという実行計画を策定していきます。その際に、3~5年後のあるべき姿から逆算して考えることが重要です。

DXを通して、より多くの製品・サービスが持続可能な社会を支える基盤として定着することを目標とし、その実現に向けた道筋を 「DXロードマップ」 で示しています。具体的に、ステー ジⅠ~ステージⅢの3つに分けて、ステージⅠ~ステージⅡでは製品や消耗品などのモノの販売を通して、顧客に提供してきたモノの価値をDXで最適化することで、 顧客が得る価値を最大化することを目標にしています。ステージIIIでは2030年度を目途に、自社の製品・サービスが提供する価値の影響範囲を社会全体へと広げて、社会全体を支える基盤として定着させつつも、 社会課題の解決に貢献し続けることを目指しています。

DX実践を進める4つのステップ④ トライアンドエラー

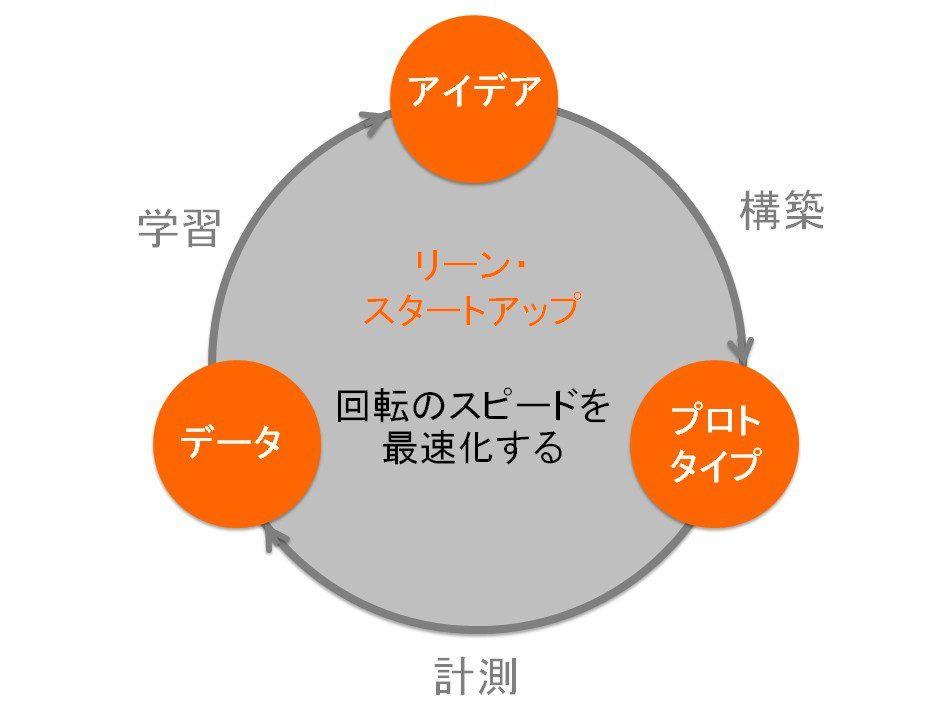

いよいよ、DX実践の最後の「トライアンドエラー」のステップ (When、How) となります。このステップは、DXの戦略を踏まえて、戦術を明確にして、 具体的な施策を打ち出していきます。DX戦略を実現するための施策を試みて、 トライアンドエラーを繰り返しながら目的に近づいていくプロセスとなります。 DX施策の実行にあたって、「リーン・スタートアップ」という考え方を取り入れておくのがポイントです。その背景には、新型コロナウイルスといった感染症などの疾病や台風、地震などの災害、データとAI技術の急激な進化により、 世の中の変化を予測しにくくなっていることがあります。この先もどのように変化していくのか、予測が難しい状況と言えるでしょう。こうした不確実性に素早く、効率よく対応するために、無駄を排除しつつも変化に強いアプローチが世の中に求められています。その際に、多くの先進的企業がたどり着いた答えはリーン・スタートアップという思想です。

リーン・スタートアップは、米国の起業家エリック・リース氏によって2008年に提唱された、新しいビジネスを創出するためのモデルです。元々リーン・スタートアップの言葉自体は「無駄がない」という意味の「リーン(lean)」と、「起業」を意味する「スタートアップ (startup)」 の組み合わせからでき上がっています。リーン・スタートアップの基本的な考え方は、新しい製品やサービスを生み出す試みを「必要最小限の製品」 (Minimum Viable Product) として、コストをかけずに小さく始め、これに対する市場またはユーザーの反応を分析しつつ、「新しい試みが成功するのか」「改良の余地があるのか」を早期に判断し、何度もトライアンドエラーで軌道修正を繰り返すこたです。具体的に、次の図のように、「①構築」「②計測」「③学習」 というサイクルが短期間で素早く繰り返されるイメージとなります。

「構築」とはアイデアが思い付いた段階でまず必要最小限でトライアルしてみることです。「計測」では、でき上がった製品やサービスに対して、市場、顧客がどのような反応を見せているのかをデータで確認・分析します。「学習」ではそのデータに基づき、どうすればもっと顧客に受け入れてもらえるかを考えて、改善していきます。また、学習の段階で成功可能性が低いと判断すれば、できるだけ少ないコストで割り切って撤退することもできます。リーン・スタートアップの取り組みは 「Quick & Dirty」 (多少完成度は低くても構わないから、 極力早くカタチにする) のようなスピード感が最も重要です。言い換えると、スピードさえあれば何とかなるという考え方です。なぜならば、アイデアをいち早くトライし、先手を早く打てるというだけでなく、撤退、あるいは軌道修正にも早く着手できるようになるからです。こうしたリーン・スタートアップのエッセンスをDXの施策に取り入れて、トライアンドエラーを繰り返しながら、最適解を導き出すことがDX実行段階のポイントです。

ここまでDXの歩み方の話をしてきました。実は、現場で散見されているのは、「なぜ自社がDXを必要とするのか (Why)」 を十分に議論せずに、「どのような姿を目指すのか (Where)」 も曖昧なままで、「どの手段・ツールを使うのか」という How の議論ばかりにこだわって先行され、いわゆる手段を目的化するようなケースです。こうした 「How」 から始めているケースは必ず途中で挫折してしまい、結局のところ、再び最初の「動機・意識づけ (Why)」 に立ち戻って、DXの目的やありたい姿の設定から再出発しなければならなくなると筆者が断言します。従って、今まで紹介してきた 「動機・意識づけ (Why)」や「方向づけ(Where)」から始めて、「なぜ、この山を登るのか」や「どの山を目指すのか」をクリアにした上で、「戦略策定(What、Who)」を行い、「トライアンドエラー (When、How)」を繰り返し実行していくことがDXを成功に導く鍵です。

DX成功事例に学ぶ

世界を見渡すと、GAFA (Google、Apple、Facebook、Amazonの米IT大手4社の頭文字を並べた総称) という巨大なデジタル企業が筆頭に、早くからICTやIoT、AIなどのデジタル技術を積極的に取り入れ、ありとあらゆるデータを活用することで、その最終段階のDXに突き進んでいる企業は多数あります。これから先進企業における取り組み事例を紹介します。まず、海外企業のDXへの先進的な取り組みを見ていきましょう。

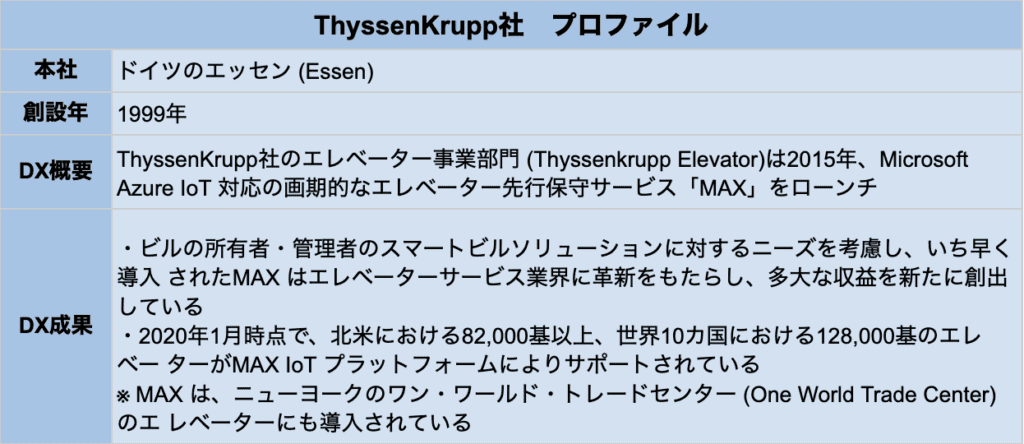

海外のDX成功事例に学ぶ ThyssenKrupp社

ドイツに本社を置く産業機械・鉄鋼大手 ThyssenKrupp社のエレベーター事業部門は2015年、同社製エレベーターに数千のIoTセンサーを搭載した上、クラウド上でエレベーターの動作状況に関するデータをリアルタイムで収集し、使用頻度などに応じて特定の部品の修理・交換時期を予測する先行保守サービス「MAX」を立ち上げました。MAXサービスでは、エレベーターのモーター温度からシャフトの配列、エレベーター室の速度、ドアの動作まで、エレベーターに関するあらゆるデータをリアルタイムで集め、クラウドに転送、単一のダッシュボード上でデータを保存・管理できるようになっています。サービス技術者も、主に「即時対応が必要な問題を知らせるアラート情報」と「管理用情報」に2種類のデータをもとに、エレベーターの動作状況をリアルタイムでモニタリングし、即座に問題を把握できるようになっています。MAXは現在、サービスレベルに応じて、異なる3種類のサブスクリプション型デジタルパッケージサービス形式で提供されています。

加えて、ThyssenKrupp社は2016年、 エレベーターに不具合等が生じ こじた際に現場に派遣される同社の24,000人以上のサービス技術者が効率的に問題に対処できるように、複合現実(MR)ヘッドセットを採用しています。同社のサービス技術者は、このデバイステクノロジーを活用することで、エレベーターの問題箇所を予め可視化することが可能になっており、作業現場からTeams(コミュニケーションツール)を通じて特定の専門技術者とイメージを共有しながら問題の解決にあたることで、ストレスと時間の大幅な節減につながっています。

IoT を用いたMAX サービスの成功は、ThyssenKrupp社のビジネスだけでなく、100年の歴史を持つエレベーター業界を変革する最初のステップとも言えます。同社のエレベーター先行保守サービスは、エレベーターの可用時間を最大限に高めることで、世界における同社のエレベーター利用者の時間が年間9500万時間節約できたと高く評価されています。

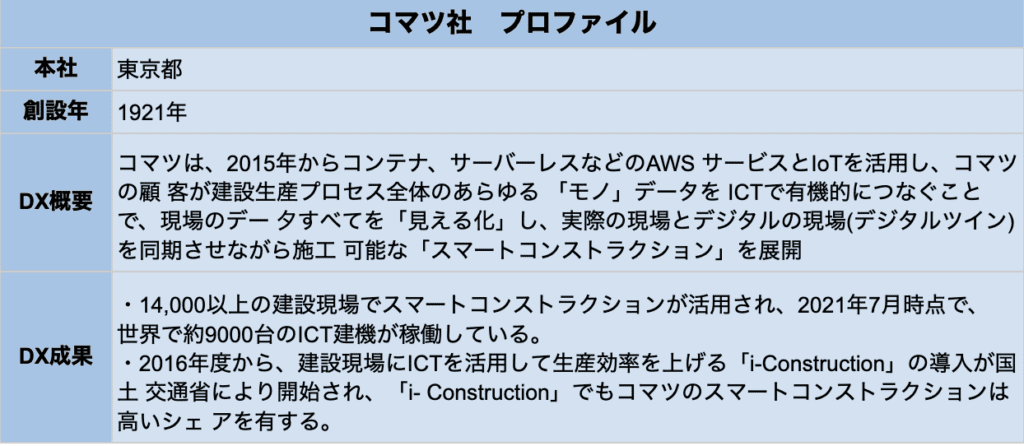

次に日本の国内に目を向けましょう。2022年の時点で、DXの取り組みを行っている企業の多くは、まだデジタル進化の第1段階のデジタイゼーションと第2段階のデジタライゼーションに位置しており、コスト削減と業務効率化を軸足としたIT化にとどまっているのが現状です。ただし、一刻も早くその遅れを取り戻すため、日本政府が主導となって、国内企業へのDX導入を推進させる取り組みが活発に行われています。例えば、東京証券取引所と経済産業省が共同で、2020年よりデジタル技術を前提として、ビジネスモデル等を抜本的に変革し、新たな成長・競争力強化につなげていく「DX」に取り組む企業をDX銘柄として選定しています。2020年度、過去最多となる535社のエントリーから、「デジタル時代を先導する企業」 として、コマツ社が 「DXグランプリ2020」に選定されました。これからそのコマツ社の取り組みを見て いきましょう。

日本のDXグランプリ企業に学ぶ コマツ社

コマツ(小松製作所)は、油圧ショベルやブルドーザーなどの建設・鉱山機械、フォークリフト、産業機械等に関する事業をグローバルに展開しており、建設機械の日本でのシェアは1位、世界でアメリカ・キャタピラー社に次いで2位で、日本を代表する総合機械メーカーです。

コマツはDXにいち早く手を付けた企業としても知られ、DXを駆使した「スマートコンストラクション事業」で「コト (施工のオペレーションの最適化)」と「モノ(機械の自動化・ 自律化)」の2軸を結合し、安全でクリーンな未来 の現場を実現しようとしている姿勢を高く評価され、DX銘柄の選出につながっ たと言われています。スマートコンストラクション事業の取り組みにより、同 社はモノ作りのメーカーから、建設業の深刻な労働力不足の課題などを解決す るソリューションを提供し、付加価値を生み出す企業へと変貌を遂げています。

コマツの「スマートコンストラクション」とは、工事現場を最初から最後までデータでつなぎ、データを利活用する仕組みです。具体的に、工事が始まる前の現況をドローンやレーザースキャナーで測量して3次元データ化し、それに対してデジタル図面を重ねていきます。そうすると、建設会社がどこをどのくらい掘削・盛り土すればいいか分かるので、そこに自動・半自動制御される建機を投入できるようになるわけです。更に、建設機械に取り付けたカメラ、センサー、無線アンテナなどから施工状態、機械の健康状態に関するデータをリアルタイムに収集し、クラウドに蓄積された様々なデータを分析することで建機の不具合や故障の発生が予測可能となっています。建機の不具合の予測結果は、交換部品・消耗品の生産と供給計画にも活用され、部品・消耗品等の交換時期を顧客にお知らせする(つまり、レコメンデーション) 機能まで実れています。これらの情報をベースに、各代理店が担当機種のチェックを実類し、必要に応じて顧客への交換レコメンドや実際の部品交換作業を実施しています。顧客にとっては建機が深刻なダメージを受ける前に適切な処置を受けがアフターサービスの提供と消耗品・部品の売上拡大のチャンスともなます。これはDXの取り組みを通して、顧客価値の創造と自社ビジネスの拡大の両方とも実現した“一石二鳥”の好例です。

まとめ

信頼できるデータの高可用性を保ち運用・管理することがデータマネジメントです。システムの混在やデータの分散、主導できる人材がいないといった課題につまずいてしまいデータマネジメントへの取り組みが進まない企業も少なくありません。そのような状況でも、データマネジメントを最適化するためには、まずはデータマネジメントの目的を明確にすることやデータ収集・加工・蓄積、全社データを有効利用するためのデータリテラシーの向上などのポイントを一つずつ抑えて進めていくことが大切です。

NALでは長年に渡り数多くの自社IP製品のクラウド業務改革支援のデジタルワークプレース【ChatOps】、B2B営業支援のセールスインテリジェンス【SALD】、大規模言語モデルのデジタルアシスタント【Aicobot】、業務の自動化支援RPAやローコードツール【Appflow】などのDXソリューションを開発し、ビジネス展開してきました。その経験に基づくDX実現のノウハウを活用し、DX技術支援サービスとビジネス変革支援サービスの細かなコンサルティングを実施します。それらについて知りたい場合は、遠慮なく下のリンクをクリックして、NALへお問い合わせください!