中堅・中小企業こそDXに取り組むべき理由

DXは中小企業ほど取り組みやすい

DXの一部要素として、IoT (Internet of Things =モノのインターネット)とA – (Artificial Intelligence = 人工知能)が重要になることはすでに述べました。IoT では、従来の通信機器だけでなく、家電、設備機器、住宅から家畜・ペットに至るまで、 あらゆるモノにセンサーと通信機能が内蔵され、データを集めたり、コンピュータ制御 することが可能となります。たとえば工場のIoTでは、製造装置自体が生産状況を把握して自動的に生産管理したり、故障の予兆を通知することができます。

AIは人工知能と訳されていますが、決して人間の脳の代替ではありません。近いう ちに人間は取って代わられるといわれていますが、「特化型人工知能」では自動車の運 転や翻訳、チェスや将棋など特定の「仕事」をするだけで、人間の広範な能力を超える ものではありません。ただし、この特化型人工知能でも対応できるような単純な仕事は 取って代わられる可能性があります。

現在のAIブームを起こした立役者は「ディープラーニング」(深層学習)といわれ る技術です。ディープラーニングは機械学習を進化させたものです。機械学習はあらかじめコンピュータが認識しやすいように指示を与えてデータを読み込ませ、自ら解析し て法則性を見つけ出すシステムです。

これに対してディープラーニングは、この、人による指示が不要で、自ら解析し、法 則性を見出します。そのため大量のデータを読み込ませねばならず、それを処理する高 性能のコンピュータが必要になります。進化しているとはいえ、ディープラーニングも 機械学習の一つであり、学習するビッグデータの存在が前提となります。しかも、どの ような論理で法則性を見出しているかは人にはわからず、ブラックボックスといえるの です。

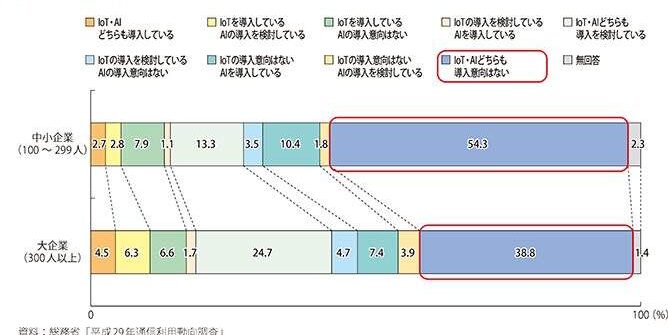

さて、中小企業において、これら注目されているIoTやAIをどのくらい活用され ているのでしょうか。2019年版『中小企業白書』を見ると、「IoT・AIどちら も導入意向はない」という中小企業(従業員100~299人)は4%を超えています。 一方、大企業(300人以上)では約33%です。「IoT・AIどちらも導入している」 と答えた中小企業はたった約3%でした。とはいえ、両方導入している大企業も5%弱ですからお寒い状況とはいえます(次学図表)。

「 図表8 | 従業員規模別に見たIoT・AIの導入状況(2017年調査)

出所:中小企業庁 2019年版『中小企業白書』

IoTを導入意向がない企業に導入しない理由を聞いたところ、中小企業・大企業ともに「導入後のビジネスモデルが不明確」 が半数を超えて1位、「使いこなす人材 がいない」が2位で中小企業では 39%に 達します。

一方、IoTを導入している企業に対 して収集・蓄積したデータの活用状況を 聞いたところ、「既存業務の改善」に活 用できている中小企業が61%を超えてい ます。ただし、「商品・サービスの開発 や展開」では、約16%と道半ばという状 況です。

取り組みはまだまだこれからですが、 実は中堅・中小企業ほどDXに取り組み やすいと筆者は考えています。なぜなら、 中堅・中小企業は大企業ほど組織やリソースが複雑 ではないので、社内調整に必要な労力が大企業と比較すると大幅に小さくすませられます。経営者が本気になって主導して取り組めば、実現は早いと思います。大企業ほどステークホルダーが多くないので、再挑戦や計画変更もしやすいのです。経営者がリーダーとなれば、全社を挙げて取 り組みやすく、大企業に比べて変化する際のインパクトが小さくてすみます。 既存事業がそこそこ現状維持できているのに、なぜわざわざ投資をして海のものとも山のものともつかぬDXを進める必要があるのか。そうお考えの経営者も少なくないで しょう。しかし、いま取り組み始めないと、多くの産業で先細りになるのは目に見えて います。現状維持や微減でも10~20年経つと、DXを進めた競合に比べて大きな差がつ きます。

しかも、デジタルの世界は一瞬で攻め込まれ、取り返すのは困難です。異業種の企業 であっても新技術で参入されたら、あっという間にシェアを奪われることもあります。 そうなってからでは手遅れです。

2019年10月にはデジタル技術を活用して企業の経営改革を促すため、政府は企業 の取り組み度合いを評価して格付けする新制度の導入を発表しました。DX導入の実態 を評価する基準「デジタルガバナンスコード」を策定し、それを元に経営戦略、体制、人材育成の仕組みなどが整っているか判断して格付けを行ないます。高い格付けを得られれば、低金利で資金を調達できるなどの優遇が受けられます。まずは大手企業が対象 となるでしょうが、その後、大手企業が取引の条件に格付けを利用するようになると、 中堅・中小企業にも大きな影響が及ぶでしょう。そうなる前に手を打つべきです。

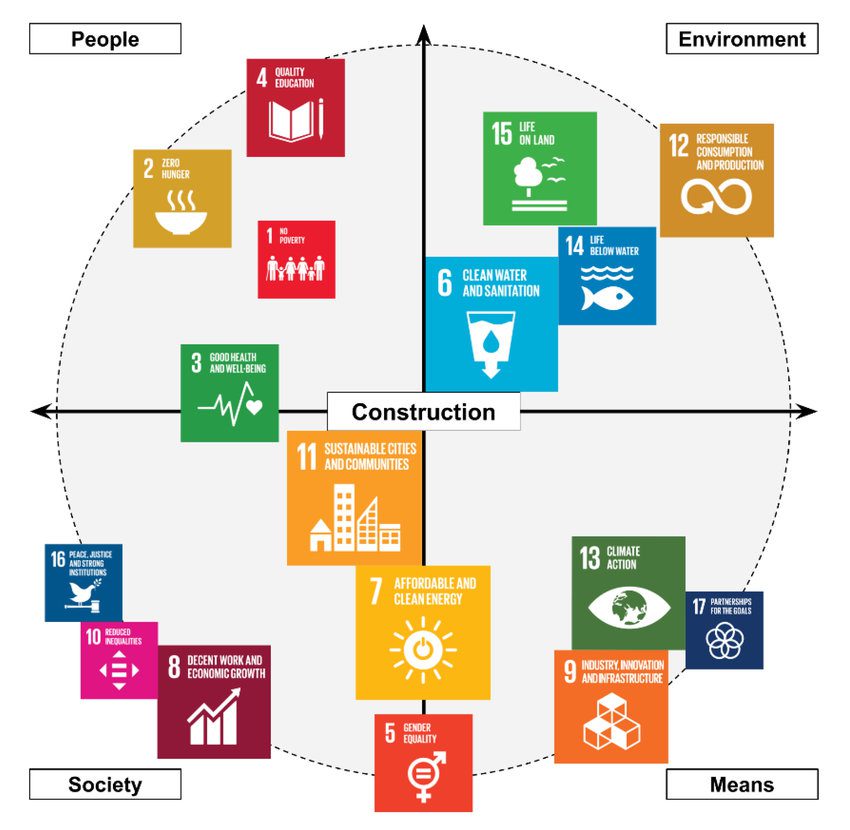

政府も本気でDXを推進し始めたのは、このままでは日本の経済が沈没しかねないという危機感からでしょう。つまり、DXは自社のためだけでなく、日本経済全体のために避けて通れない道なのです。いわば社会貢献の一つといってもいいでしょう。 国連が採択したSDGs(持続可能な開発目標)を達成するためにもDXは欠かせま せん。口の目標のうち、9番目の「産業と技術革新の基盤をつくろう」と2番目の「つ くる責任 つかう責任」がとくにDXに関わります (161図表2)。DXによって、 イノベーションが持続的に起こる社会を目指すこと。また、生産や流通システムによっ てトレーサビリティや安全性を確保するなど、企業の姿勢が問われます。 SDGsは大手企業に任せておけばいい、などと思っていると、近い将来には中堅・中小企業も責任を問われかねません。

ここで、SDGsに取り組む企業を紹介しておきます。横浜市に本社を置く従業員 37 人ほどの老舗印刷会社・大川印刷は、大川哲郎社長の強力なリーダーシップで、中小企業では珍しいSDGs先端企業になっています。大川社長は2003年に自社を「ソー シャル・プリンティング・カンパニー」と定義し、社会的課題を解決することを経営方 針としました。翌年から環境経営を実践し始めました。

17年からSDGsを経営計画に組み込み、世界一の環境印刷会社を目指して活動を開 始、現在では石油系溶剤をまったく含まないノンVOCインキの使用率が100%に達 し、FSC森林認証紙が12%を占めるまでになりました。FSCとは国際的な森林管理 協議会を指し、環境保全の点から適切な森林管理で生産される木材や製品を認証する仕 組みです。

国内で唯一の「ゼロカーボンプリント」にも取り組んでいます。事業活動で排出する二酸化炭素を計算し、180トン分を北海道と山梨県のFSC認証林の育成、また全国 の家庭用太陽光パネル設置などの排出権を購入することで全量をカーボン・オフセット (打ち消し)しているのです。

そのため、大川印刷に印刷物を発注する顧客にとっても二酸化炭素削減の実績になり、 サプライチェーン全体(事業上、関連する他社の排出)を算定対象とする「スコープ3」削減に貢献することにもなります。 こうした取り組みの結果、同社では世界自然保護基金(WWF)、国連世界食種計画WFP協会、あるいはSDGsや環境問題に関わるNPOやNGO団体との取引が増え て、業績は好調です。従業員もモチベーションが上がり、パート出身の女性社員は自ら SDGsに貢献するプロジェクトのリーダーになっています。

大川印刷は意識してDXに取り組んできたわけではなく、結果としてDXを進めてき たといえます。大川社長のようなSDGsへの取り組みに対する姿勢や哲学は、DXを 推進する際にも非常に参考になるものといえます。

クラウドサービスで費用がリーズナブルに

先ほどの『中小企業白書』で、IoTを導入しないのは「使いこなす人材がいない」ことが理由の2番目でした。しかし、近年のクラウドサービスの進化でITを活用するハードルはかなり下がっています。つまり、AIやIoTといった最新技術を、自社で 開発することなく、導入期間が短期間で、費用を抑えて利用可能になってきているということです。

月額数千円で利用可能なサービスもあります。大手のサービスでいえば、マイクロソフト社は2010年から「Azure (アジュール)」というサービスを提供しています。 これは企業が利用しやすいようにつくられており、日本国内でも東日本と西日本のデー タセンターが設置されているので、大規模災害時のデータのバックアップが取れます。

ハードを買う必要もなく、従量課金制なので利用した時間のみ課金されます。社内の ネットワークとも接続でき、さまざまなアプリケーションサービスを活用できます。た とえば、モバイル機器を使ってテレワーク環境をつくったり、認証管理、機械学習、IoTも活用できます。大量のデータを処理するためのオープンソースの分散処理フレームワークであるHadoop (ハドゥープ)も使えるので、ビッグデータ処理が可能になります。

アマゾン社の「AWS (アマゾン・ウェブ・サービス)」も世界中で使われているク ラウドサービスで、売上は世界最大です。同じく従量課金制で、データベース、データ 分析、モバイル、IoT、AI、セキュリティなどさまざまなアプリケーションを利用できます。

グーグルは「GCP (グーグル・クラウド・プラットフォーム)」というクラウドサ ービスを提供しています。GCPはグーグル社内と同じシステムと技術を使っているの で、グーグルの強みであるビッグデータ解析や機械学習のサービスなどを利用できます。

福井県の創電という会社では住宅用の火災報知器と連動して、火災発生の緊急 情報をスマホに通知するIoTデバイスを開発しました。新製品開発にもIoTは活用 できます。

顔認証など画像認識のサービスも手頃な価格で提供されるようになりました。当社が 相談を受けた地方のある病院では、玄関口に顔認識の装置を設置、入院患者が許可なしに外に出ようとするとアラームが鳴るシステムをつくりました。 もともと当社には院内システム全体をどうするべきか相談に乗ってほしいという話が あり、その中で入院患者の安全対策として顔認証システムを活用することにしました。 かつては数千万円も費用がかかったものが、クラウドサービスを使えば、1ケタ以上安くなります。

ある地方の山奥でロープウェイを運営する会社では、割引券やクーポン券を100種 類以上も発行しており、社員も覚えていられないほどだそうです。そこで、お客様の持 ってきたクーポン券を画像認識で読み込み、特典や割引の内容がすぐにわかるシステム の導入を当社が提案をしました。画像認識のサービスは1回数円程度ですから、それほ どコストはかかりません。ネットさえつながれば、どこにいてもこうしたクラウドサー ビスを使えるので、さまざまな応用があるはずです。

プロックチェーン技術で貿易が簡便に

カスタムオーダーアパレルのファブリック・トウキョウ (FABRIC TOKYO)は、リアルとデジタルを融合した面白い取り組みを行なっています。リアル店舗で採寸と生 地の確認だけ行ない、あとはスマホやパソコンのウエブサイトから購入すると、採寸通 りのスーツが届きます。データは登録されるので、後は欲しいデザインと生地のスーツ を注文するだけ。出張採寸も実施しており、自宅や会社の昼休みなどの空き時間ですま せることができます。

夏季には店舗でクラフトビールを飲みながら採寸をするようなイベントを催すなど、 オーダースーツを気軽に注文できる新市場をつくろうとしています。店側にとっても、 在庫をたくさん置く必要がないので、効率的な運営ができます。

さらに、2019年9月から立ち上げた新ブランド「STAMP」では、より進化さ せ、無人店舗で3Dスキャンによる採寸サービスの実証実験を始めました。時間はわず か3分で完了。将来的には完全無人化を目指すとのことです。従業員に体型をつぶさに 測られることに抵抗を感じる人も無人の3Dスキャンならば気軽に利用できるでしょう。 このようにリアルなビジネスをITやデジタル技術で補完する動きは、今後も強まるでしょう。それがDXの重要な一側面です。

続いてスタンテージという会社を紹介します。2017年設立の同社は、ブロックチェーン技術を基盤とした企業同士の貿易決済プラットフォームである「シェイク・ハン

ズ・コントラクト (SHC)」を開発、サービスを提供し始め、その便利さが注目を集 めています。同社トップの足立彰紀さんは、もともと伊藤忠商事で貿易業に携わり、I Tなど最新のテクノロジーに触れることはほとんどありませんでした。しかし、このオ ールドエコノミーの中にあって、足立さんは国際決済の不便さと不合理さに問題がある と感じていました。なにしろ、日本で海外と貿易したとき、送金手数料は通常5~10%。 しかも、相手の銀行に送金するためには中継する銀行がいくつか必要になり、そのたび に手数料が増えていきます。大口の取引ならいいですが、中小企業が行なう小口取引で は手数料の高さがネックになって採算が合わず、取引したくてもできないという問題がありました。

また、送金スピードが遅く数日から数週間かかることもあります。さらに、売掛金の 未回収リスクがあるので、銀行が代金の支払いを保証するL/C (信用状) 決済を使う ことが多いのですが、実績のない新興企業や中小企業にはL/Cを発行してもらえないことも多いのが実情です。

このように国際的な決済や送金は面倒で、採算も合わないので、これまであきらめて きた人たちも多かったのです。足立さんはここにチャンスを見出しました。現金をやりとりしようとするから煩雑なので、これをブロックチェーンによる仮想通貨で行なおう というのです。足立さんはビットコインを使ううちに、その利便性に気づき、貿易への 活用を思いついたのです。

なにしろ、SHCならば手数料は0・7%以下。送金スピードは5分程度。ブロック チェーンによるエスクロー(取引の安全性を保証する) サービスなので、取引代金をネ ット上に一時保管し、双方の契約が約束通り履行されれば、初めて送金されます。途中 で問題が起きれば、金額や支払い条件を変更できます。 そもそもブロックチェーン技術はDX時代を象徴するテクノロジーの一つですが、仮想通貨のビットコイン騒動でイメージが悪化したものの、技術としては画期的です。こ の技術は一つの組織や国家が管理するのではなく、自律分散型の台帳管理システムであ ることが従来にない発想でした。

簡単にいうと、インターネットにつながっているパソコン一つひとつが、取引内容を 記した同じ台帳を持ち、そのすべてが同一であると確認されたら、一定量の取引をまと めてブロック化し、過去の台帳に連結していきます。そのため、誰かがデータを改ざん しようとしても他のデータと整合しないのですぐウソがばれ、同一データで補正される という仕組みです。つまり、一人のウソは大多数の事実で修正されるわけです。

国といえども信用できないことは起こり得るわけで、中央集権の矛盾が露呈するなか で、ブロックチェーンはかつてない発想の信用保証といえます。今後、金融をはじめと したさまざまな取引やトレーサビリティなどに応用されると見られており、巨大な銀行という組織は不要になるともいわれています。

したがって、SHCにおいてもスタンデージが取引データを操作することはできず、仮に同社が倒産したとしても、ブロックチェーンによって預けた仮想通貨は保証されま す。取引先がある国で大きな騒動があったら、その国の銀行では代金が引き出せなくな る危険がありますが、ブロックチェーンには国境がないので、リスクを回避できます。 SHCが普及すれば、これまでできなかった貿易業務が活性化し、中小企業でも海外 企業と輸出入する機会が増えるでしょう。一方、貿易業務を代替していた商社や決済する銀行の存在意義が急速に低下する可能性があります。DXはこのように従来、当たり 前だった取引や事業環境を一変させる可能性があるのです。

DXで資金調達も便利になる

DXが中小企業の味方にもなるというお話をしました。資金調達でも便利になってき ました。その一つが「AI融資」です。これは、AIを活用し、オンライン上で短時間 につなぎ融資を可能にするサービスで、すでに始まっています。

たとえば、オリックスと「弥生会計」を販売する弥生が共同で設立したアルトアは、 2017年12月から「オンライン融資サービス」を開始しました。弥生会計を利用して いる法人ならば、50万~300万円の範囲内において、最長1年間、金利2.8%~ 14.8%、保証人・担保なし、融資手数料なしで、24時間365日いつでも融資を申し込めます。 従来、金融機関から借りようとすると、あれこれ財務データや書類を要求されて、い つ審査結果が出るかもわからず、待たされて断念する経営者も少なくありませんでした。 アルトアの調べでは、法人のうち85%に短期資金のニーズがあるのに、実際に金融機関 から借りているのは約40%で、借り入れをあきらめているユーザーは約32%いるそうです。

しかし、このAI融資では弥生会計の1年分の会計データ (仕訳データ=取引や金融 機関の入出金などの記録)をウェブ上からアップロードすると、瞬時にAIが審査を行 ない、融資の可否と金利が決まって、最短で即日入金されます。 アメリカではこうしたネット上の融資をオンラインレンディング・サービスと呼び、金融とITを掛け合わせた「フィンテック」の本命の一つとして多くのベンチャーが登 場して成長しています。日本は市場規模でアメリカの100分の1しかありません。逆 に勢いづいているのが中国で、アメリカの7倍以上といわれています。日本の潜在ニー ズも高いといえるでしょう。

既存の金融機関も手をこまねいているわけにはいかず、遅ればせながら都市銀行や地 方銀行もAI融資を始めていますので、中小企業にとっての資金調達環境は改善するは ずです。

すでに実績を積み重ねている「クラウドファンディング」も、試験的な新商品開発費 の調達などでは活用できるようになっています。クラウドファンディングとは、インタ ーネット上で自分の思いやプロジェクト、活動内容などを訴えて、多くの人々から小口 で資金を調達する仕組みです。

2000年代にアメリカで生まれて、さまざまなウェブサイトが生まれました。日本 でも2011年に「レディーフォー (Readyfor)」が初めてサービスを開始し、他に「キャンプファイヤー (CAMPFIRE)」 「ファンピーツ (Fanbeats)」 「マクアケ (Makuake)」 「ファーボ (FAAVO)」などがあります。中小・ベンチャー企業の新しい挑戦が中長期 的な成功につながるように、テストマーケティングに注力し、支援者以外からもフィー ドバックを受けられる機能をもつ「ロケットファクトリー (ROCKET FACTORY)」と いうサービスもあります。

町工場など中小企業のものづくりのサポートに特化したクラウドファンディングとし ては、「ゼンモノ(zenmono)」があります。資金だけでなく、デザイナー、マーケッ ター、エンジニアなどの専門家の助けを求めることもできるのが特徴です。 便利なクラウドファンディングですが、安易に資金を調達すれば失敗する可能性も高 まるので、しっかりとしたプロジェクト管理が必要です。また、公開したアイデアを盗 まれるリスクもあるので、必要であれば特許の出願をすませておくべきでしょう。資金 を持ち逃げするクラウドファンディング詐欺も起きているので、出資する側も出資先を 確認する必要があります。

同じ方向を向く仲間と一緒にDX

ここでクラウドファンディングの活用事例を挙げておきましょう。 横浜市で金型の設計製作やプレス加工を行なうニットー (従業員50名)は、一見する ところ、どこにでもありそうな町工場ですが、2代目の藤澤秀行社長がクラウドファン ディングを使ってつくった製品がヒットして会社が変わりました。

2012年に発売された「トリックカバー」はスマホのiPhoneのカバーで、装 着するとヌンチャクのように振り回すことができるユニークな商品です。ケースが自由 にスライドしたり、開閉できるうえに自立型スタンドにもなります。もちろん、本体は しっかりシリコンシートで保護されており、悪影響はありません。ポケットからおもむ ろに取り出し、カチャッと開いてスライドさせて電話をするのですが、開発したニット ーではこれを「無駄にかっこいい操作性」と呼んでいます。少年的な遊び心たっぷりの商品で異例のヒットとなりました。

開発のきっかけは、ネット上で開催されたエイプリルフールのイベント『春のおばか モノづくり祭』に出来心”で藤澤社長が応募したことでした。「自分がほしいものをつくろうと、仕事が終わった後にアイデアを考えて試作品を作り、 ネットに動画をアップしたところ、けっこう反響があり、さらに改良して公開すると、『この製品がほしい」という声が高まっていったんです」と藤澤社長は語っています。 しかし、まとまった資金がありません。そこで、思いついたのがクラウドファンディ ングでした。募集すると、予想外にも約200人が応募し、計130万円以上が集まっ たのです。まさに遊び心から始まりましたが、製作はいたって真面目。ニットーが培っ てきた金型製作やプレス加工などの技術力が駆使され、動作や構造検証、耐久試験を何 回も行なうなど、真剣につくりました。

そして発売すると、たった1か月間で初回出荷分1000台が売り切れました。マス メディアでも紹介され、翌13年には神奈川工業技術開発大賞ビジネス賞、素形材連携経 営賞素形材センター会長賞などを受賞しています。

これまで下請け仕事中心だったのに、オリジナル商品を出してエンドユーザーに受け たということがニットーの社員達にとっても新鮮であり、ものづくりのモチベーションが上がったそうです。 まさに「クラウドファンディング様々」といったところですが、実はこの話には前段 があります。

ニットーは短期間に3社を立て続けにM&A (合併・買収)したことから新しい社員 と古い社員に別れて社内は派閥化し、バラバラの状態でした。そこに2008年のリー マンショックも起きて3割も受注が減り、経営危機に襲われました。

しかし、仕事が減ったことで落ち込むのではなく、藤澤社長はこれを好機ととらえ、 3億5000万円も投資して新工場を建て、社員を集約。各グループのリーダークラス を集めて「何のために働いているのか」「会社は何のためにあるのか」という根本的な 企業理念を巡って4か月ほどかけて話し合いました。下請け体質からの脱却を図ったの です。次第に一体感が生まれてきて、社員の提案によって毎朝、朝礼で理念を唱和するようになりました。

会社運営のルールもみんなで話し合い、ルールは全員で決め、不満があれば誰もが提 案できることにしました。5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)活動を徹底し、現 場のリーダーに権限委譲しました。月1回、全社員で会議を行ない、必ず全員が発言し、 最低1件、提案書を出すことにしたのです。朝礼ではパートも含めて全員が持ち回りで 話し、プラス思考になるような標語を発表しました。こうして、社員の一体化が進み、

自然と工程管理上の改善提案なども出るようになったのです。 こうした経営改革を行なったうえで、トリックカバーの開発があったのです。DXも単にシステムを導入するのではなく、「下請け体質から脱却する」「会社を一体化する」 ことが何より大切です。

などのビジョンと目標を掲げたうえで、経営改革と一緒に進める 単に売上をカバーしようとか、楽して儲けようといった発想のままで、従来からの体質 は成功しません。

を変えないのであればDX トリックカバーにはさらに後段もあります。藤澤社長の挑戦に共感した横浜市にある 金属加工の中小企業100社が集まり、デザイン会社と提携して、2014年に「ヨコハマ メーカーズヴィレッジ(以下、YMV)」というグループを結成したのです。

彼らは下請け体質からの脱却を狙い、「横浜のものづくりを世界に発信する」ことを ピジョンとして掲げました。そして、新製品を共同で開発し、2017年4月にイタリ ア・ミラノで開かれるミラノサローネに出展することを目標に定めたのです。ミラノサ ローネは家具やインテリア小物の総合見本市で、6日間に30万人以上が訪れる大規模な もの。デザイナーの登竜門的な役割も果たしている国際展示会です。 YMVの代表となった藤澤社長は、「下請け仕事自体は今後も続けていくつもりですが、

親会社から言われるままに働く 『下請け体質』は打破し、自ら情報発信をしていかない と、今後、成長どころか生き残ることはできません。それはメンバー各社に共通しており、みんなで新しいことに本気で取り組めば、きっと本業に活かせるはずだと考えました」と語っています。

YMVでは参加メンバー各社の得意分野を活かし、「フラワーメタル」という金属を

使った花器を制作することにしました。期限が迫るなか、デザイナーともぶつかり合い ながら相談を繰り返し、122作品のデザイン案を固めて、作品ごとに責任者を置きました。 こうして完成した2作品をミラノに持ち込むと、予想以上に高い評価を受け、ブロー チがたちまち完売。40万円という値を付けた高価な作品も売れました。さらに、その高 い加工技術も評価され、インドやオランダから金属加工の引き合いもありました。 クラウドファンディングで調達したわずか130万円が、こうした大きなうねりにつ ながっていったのです。DXも1社単独では負担が大きければ、こうした仲間を募って 共通のシステムをつくることも可能です。

小資本でもAIを使って世の中を変えられる

DXは老舗の飲食店も変えることができます。三重県伊勢市の伊勢神宮内宮前で大正 元年から営業している「ゑびや」は、ゑびや大食堂やゑびや商店を経営する老舗です。従業員は50人ほどで、かつては手切りの食券を使う昔ながらの食堂でした。しかし、大手IT企業に勤めていた小田島春樹さんが妻の実家であるゑびやを手伝ったことから 大きく変わっていきます。最初はちょっとした手伝いのつもりが、2012年に入社す ることになります。小田島さんによれば、当時はエアコンもなく、レジもなく、銭湯の 番台のような場所で従業員がそろばんを弾いている店だったといいます。

小田島さんはこの時代遅れなお店にむしろ興味を感じました。伊勢神宮の町というマ ーケットにITソリューションを投入すれば、面白いことになると思ったのだそうです。 そこで、まず従業員教育から始めました。本当のサービスとは何かを伝え、新メニューを開発。従来の食材納入業者を変えて、よりよい食材を求めます。

料理の味の問題もあったのかもしれませんが、来店客の需要予測が勘で行なわれ、仕 入や調理ロスがかなり発生していたため、経営状態は悪化し、従業員も疲弊していまし た。

小田島さんはAIを利用して来店客の予測をしようと考えました。監視カメラと交通 量調査に画像解析AIを組み込み、さらに売上データ、天候、曜日、近隣の宿泊者数な ど150種類ものデータから「どの時間帯に、何人の来客があるか」、あるいは注文メ ニュー数などを予測するシステムを独自開発しました。これはマイクロソフト社のクラウドサービスであるAzureをベースにしています。

これによって、翌日の来客数を90%以上の確率で予測できるようになり、無駄な食材の仕入も調理ロスもなくなりました。廃棄ロスを70%も削減したことで、原価を大幅に 下げることができ、食材を値切ることなく買い付けでき、料理の質も単価も上がりました。

結果、売上が6年間で4倍になり、営業利益がなんと12倍になりました。その一方で、 従業員の働き方の改善にも取り組み、残業なし、完全週休2日制を実現し、有給休暇取 得率は30%となり、特別休暇まで付与しています。

こうした実績をもとに、小田島さんは別会社を2018年に設立、来客予測AIシステムの市販も始めました。現在まで30社・40店舗に導入されています。社長になった小 田島さんは、老舗企業を生まれ変わらせた新進気鋭の経営者として注目を集めています。 このように、DXは一人のリーダーの意志さえあれば、豊富な資本力や組織力がなくても実現し、世の中に影響を与えることができるのです。小田島さんの開発した来客予 測AIは、自社を救っただけでなく、他の飲食店にも広がり、喜ばれています。

部品調達にイノベーションをもたらすDX

東京都墨田区に本社を置くキャディ(従業員55名)もAIを活用して、金属加工製品 のマッチングシステムを開発しました。2017年1月からサービスをスタートした「C ADDi」は、独自開発の原価計算アルゴリズムを使い、欲しい部品の設計図データを アップロードすると、品質・納期・価格が最も適合する部品加工会社とマッチングし、 即座に見積もりを提示します。3D (3次元) CADデータがあればわずか7秒、2D

(2次元) データでも最短2時間で見積もりが可能という画期的なサービスです。 まだ始まって間もないながら、現在までサービス利用社数は2000社を突破、提携 加工会社数は約20社になりました。

こうしたシステムが可能なのは、板金加工の受注をサイズ、材料、加工方法などによ って321のカテゴリーに細分化し、それぞれを得意とする提携会社に固定費で生産委

託しているからです。 提携会社は大半が20人以下の町工場で、彼らにとっても大きなメリットがあります。 というのも、町工場が個別に見積もりを依頼されると、そのたびに手間がかかる割には、実際の契約に至る率が低いからです。CADDiによってその手間がなくなり、得意分 野の加工を受注することができます。発注者も短時間で気軽に見積もりが取れます。 キャディでは、CADDiを「部品調達のイノベーション」と位置づけています。同 社のホームページにはこう書かれています。

「製造業は、180兆円規模の国内総生産額を誇る、日本の基幹産業です。実は、その内の120兆円程度が、部品調達にかかるコストによって占められています。これほど大きな比率を占めているにもかかわらず、調達分野では100年以上大きなイノベー ションが起きてきませんでした。なかでも、全体の約3分の1を占める多品種少量生産 業界(大型輸送機器、産業機械、医療機器業界など)の部品調達においては、不安定な 受発注、発注や見積にかかる手間、調達コストや生産側の赤字比率の高さなど、発注側・ 受注側双方に様々な社会課題がありました。これらを解決すれば、日本国内にとどまら ず、世界中のメーカーがより付加価値の高い仕事に注力でき、モノづくり産業全体がも つポテンシャルを最大限発揮できると考えました。そこから、キャディは、特注品の発注者と全国の加工会社を自動見積のテクノロジーを用いてつなげるサービス『CADDi 』を、世界に先駆けて開発しました」

65人の中小企業ながら、キャディは、世界のマーケットを視野に入れてシステムを開発しているのです。筆者はこれを大言壮語だとは思いません。DXにはその可能性があ り、大きなビジョンをもちながら目の前のことに精密に取り組むことで、世の中を変え ることが可能なのです。紙の見積書を時間かけてやりとりするよりは、マッチングシス テムを利用したほうがいいに決まっています。いずれ、こうしたシステムが広がってい くことは確実でしょう。

顧客と従業員を第一に考えることからDXは始まる

「単価の安い大量生産品は、大ロットで大手企業に納めることが合理的だし、効率的だ」と考えている経営者は多いでしょう。しかし、それこそが固定観念です。大量生産品の 代表選手のようなばねの世界で、通信・ネット販売を使って1個からの小口取引を成功 させたのが、静岡県浜松市に本社を置く沢根スプリング(従業員52名)です。 数十万個というロットで販売されるのが当たり前だったばねを、沢根孝佳社長が「1個単位で販売する」と宣言したとき、社員は猛反発し、「売れるわけがない!」とこぞ って反対されたそうです。それはそうでしょう。1個ずつ納めていたら利益など出るわけがないと考えるほうが常識的です。

しかし、沢根社長はあきらめませんでした。別会社を設立し、1985年から570 種類の標準品を集めて通信販売を始め、全国の潜在顧客企業7万社にDMを送ったとい います。でも、2年かけて売上はたった60万円でした。周囲からは「それ見たことか。 この会社は大丈夫なのか」という声も上がりますが、沢根社長はそれでもやり続けました。

その結果、どうなったかというと、現在では「ストックスプリング」というショッピングサイトで販売しており、取り扱う種類は5000種におよび、夕方5時までの注文 は即日発送。加工が必要なオーダー品も最短2日で発送。顧客数は全国に2万9000 社にまで増え、売上は3億円を突破しました。沢根社長は「小ロットでもすぐ欲しい」 という新たなばねの市場を切り開いたのです。

かつてはホンダ、スズキ、ヤマハ発動機など、地元の大手メーカーにばねを納める典 型的な下請け企業でしたが、いまでは小口注文が全売上の50%を占めるまでになりまし た。親会社依存から脱し、自立した経営ができるようになったのです。

沢根社長は通販・ネット販売を始めた理由をこう語っています。

「効率的に同じものを大量に毎日、つくり続け、価格競争のなかでもがくことが幸せでしょうか。従業員にとってこんなつまらないことはない。だから、スピードとサービ スの付加価値にこだわった経営に切り替えたのです。面倒で非効率でも、お客様に時間 という価値を提供したい。誰もが同じことを効率的にやる時代は終わりました」 つまり、利益を上げるために業態を変えたのではなく、顧客と社員に新たな価値を与えるために決断したのです。 言われたまま毎日、大量生産品をつくり続けるのではなく、いまでは現場の技術者が考え、顧客の要望に応えるように工夫し、一人の技術者が最後まで面倒を見るセル生産 方式になっています。従業員にとって顧客が顔の見える存在になり、そこにやり甲斐や サービス精神が宿るようになりました。

従業員の意識が変わったことで、新事業も立ち上がったそうです。医療用コイルの開発販売です。京都大学からの依頼で、脳血管のクリップ用として使われる超精密極小コ イルの開発を技術者たちが成し遂げ、現在、その他の医療用コイルに広がり、売上の7 %を占めるまでになりました。さらに、内視鏡の先端部分を動かすためのコイルも開発。 ばねで培った技術を応用し、トルク性を高めているとのこと。

同社は2014年に『日本でいちばん大切にしたい会社大賞』中小企業庁長官賞を受 賞しています。沢根社長は、従業員が「働くことを幸せに感じ、 が「働くことを幸せに感じ、みんなが力を出せる環境をつくるのが社長の仕事」と語ります。こうした考え方が根底にあったからこそ沢根 スプリング流のDXは成功したのでしょう。

職人と顧客をつなぎ、業界を活性化させる

職人の技術力をITで活性化している事例として、メガネ・サングラスの企画開発・ 販売を行なうオーマイグラス (従業員4名)もユニークな取り組みをしています。同社 は2011年生まれの若い会社ですが、デジタルネイティブではなく、メガネ業界とい う既存の伝統的な業態の中で挑戦している企業です。 同社はネットとリアル店舗を連携して、新たなメガネの掛け替え需要を開拓しています。それを支えているのが、メガネの一大産地として知られる福井県鯖江市の職人です。

メガネの販売には、レンズの度を合わせる検眼作業が必要なので、従来、ネットショラピングは難しいと考えられてきました。しかし、オーマイグラスは2012年にEC サイトを開設するとともに、首都圏中心に店舗も開き、現在10店舗になりました。 この店舗で検眼やフィッティングを行ない、メガネはサイトで選びます。選んだ商品は店舗に取り寄せることもできますが、5本まで5日間自宅で試すことも可能です。メ ガネをファッションアイテムとしてシーンごとに掛け替えることを狙い、おもに1万5 000~2万円という手頃な価格で販売しています。

価格はリーズナブルとはいえ、品質で妥協はしていません。鯖江市で技術力のある複 数のメガネ製造会社と提携し、オーマイグラスが商品企画を考えて、職人と共同作業で 開発しているのです。

同社の清川忠康社長は「日本のメガネは世界一のポテンシャルをもち、世界的なブラ ンドになるチャンスがある」と言います。職人にはメガネをつくる力はあっても、デザインや素材など、どんなものをユーザー が好むかまではわかりません。それをオーマイグラスがカバーするわけです。

そのためにマーケティングオートメーションのシステムを導入し、年齢、性別、購買 履歴、検眼データ、試着データ、ファッション嗜好などから、ペルソナ(ユーザーモデ ル) 分析してユーザーそれぞれに合致した販促メールや商品のリコメンドなどを行なっています。

マーケティングオートメーションはいま注目されている手法で、見込み客を含めた顧 客の情報を一元管理し、メールやSNS、ウェブサイトなどデジタル的なコミュニケーション手段でマーケティングを自動化する仕組みのことです。顧客の求めるものは何か を、勘ではなくデータで明らかにして、それを商品化して届けることが目的です。近年 はクラウドサービスにより、手軽な費用で利用できるようになりました。

オーマイグラスは会員数が好調に伸びており、清川社長はこうしたビジネスモデルとノウハウを公開して中小規模のメガネ店の支援をしたいと考えています。 メガネ店は品揃えや在庫のため、20~50坪が必要といわれていますが、オーマイグラ ス式の運営では定番のみ店頭に展示し、そこでタブレットなどを使ってECサイトの在 庫も見られるため、4~12坪程度の小さな店でも対応できます。新たなメガネ販売の形 が生まれるかもしれません。

杜氏が逃げ出した危機を乗り越えて生まれた「獺祭」

DXとは縁がなさそうな日本酒業界で、モデルパターンともいえる成功を成し遂げたのが「罪祭」をつくる旭酒造です。

一般的な酒蔵は普通酒と、純米や吟醸など特定名称酒の両方をつくり、バリエーションを揃えますが、旭酒造は精米歩合が50%以下の純米大吟醸酒に特化しています。 年間売上が2018年9月期で138億円、うち2割が海外売上で、2021年からはアメリカのニューヨーク郊外にあるハイドパークで、大規模な醸造所を稼働させる予 定です。ブランド名は「DASSAI BLUE」で、アメリカ産米と日本産の山田錦 を使って、新ブランドを立ち上げるといいます。 日本から杜氏を連れていくのか、アメリカ産米で酒づくりができるのか、と疑問が湧きますが、実は旭酒造には杜氏はいません。すべて社員がつくっているのです。 その秘密は酒づくりを徹底的に分析、データ化し、コンピュータ管理によって、うま い酒の再現性を高めてきたからです。平たくいえば、品質を安定させたのです。それに よって、海外生産も可能になったわけです。

旭酒造では、精米、洗米、蒸米、麺づくり、仕込み、上槽(もろみを搾る工程)すべてのプロセスをデータ化しています。単にテクノロジーに頼っているだけでなく、人間 の手が必要な過程ではしっかり手を抜かずに手間暇を惜しまず、品質に関わらない部分 は徹底して効率化しています。

たとえば、精米工程で摩擦熱により水分を失った米を1か月以上貯蔵して水分含有量 を戻したうえで、手作業で洗米します。それは、洗米後の水分含有量を厳密にコントロールするためです。米を蒸すには伝統的な和釜を使い、最も大事な麺づくりもすべて人の手で行ないます。

酒母(蒸米に麹を加えて発酵させたもの)、麹、蒸米、仕込み水を入れて発酵させるもろみの温度管理が仕込み過程で最も重要ですが、同社では0・1度の精度で管理して います。そのためにはコンピュータだけでは無理なので、年間を通じて発酵室を5度に 保ち、発酵熱とかき混ぜる權入れ作業のバランスを取りながらコントロールしています。 発酵が完了したもろみを搾って酒と酒粕に分ける上槽が重要で、味がここで決まると いわれるほどですが、通常は自動圧搾機を使います。旭酒造は業界で初めて遠心分離機 を導入しました。無加圧でもろみから酒を分離できるので、香りやふくらみなどの味わ いが生まれるといいます。歩留まりの悪さやコストの高さなど問題はありますが、いい酒をつくりたいという旭酒造のこだわりです。 同社はもともと山口県内の普通の酒蔵でしたが、三代目の桜井博志会長が現在の姿に会社を進化させました。1984年に父の後を継いで社長に就任した桜井会長は、この ままではじり貧になると危機感をもち、地ビール事業とレストラン経営に乗り出しまし たが、失敗し2億円近い借金を抱えてしまいます。これを見た杜氏たちは、もはや会社は泥船だとばかりに逃げ出し、旭酒造は酒づくりができなくなりました。 そもそも酒づくりが杜氏の腕に任され、ブラックボックス化されていることに疑問を もっていた桜井会長は、悩んだすえ、杜氏抜きで社員の力だけでつくろうと決意します。

では、どうするか。そのとき参考にしたのが、秋田醸造試験場の場長が発表した大吟醸 づくりを分析した研究レポートでした。そのレポートを元に純米大吟醸酒づくりが始ま り、データを集めては改善を繰り返す日々が始まりました。たとえば、もろみの発酵で は理想の発酵曲線があり、それに近づけるために温度の管理や作業のプロセスなどを何 度も何度も改善しながらデータを積み重ねてきました。

こうして生まれた獺祭の初年度売上高は、たった5000万円でしたが、いまや13 8億円にまで達したのです。

つまり、桜井会長は単にプロセスをIT化したのではなく、業務そのものを改革し、 酒づくりの根幹を突き詰めてきたのです。そうした自信があるからこそ、見学、視察に 工場を訪れる人たちには、データを含めてすべてを公開しています。真似されても、そ のときには自分たちはさらに先を歩んでいるという確信があるからでしょう。 2005年頃から海外進出を始めました。息子で四代目社長の一宏氏を海外担当に据 えて、世界各地で有名なレストランや酒販店などに飛び込み、獺祭のおいしさを訴え続けてきました。その成果が現われ、フランスの有名シェフたちが次々と獺祭を店で扱う ようになりました。

2018年には、有名シェフのジョエル・ロブション氏と共同で、パリに店をオープ ンしました。いまや、海外の日本酒ブームの先導役といえる存在になりました。ニュー ヨーク醸造所がオープンすれば、獺祭の新たなステップが始まるとともに、日本酒のポ ジションも上がるはずです。

精密金型づくりを職人の手から大卒技術者に解放

伝統的な製造業の中でも、金型づくりは日本が世界的に突出した技術力を誇ってきま した。しかし近年、中国や韓国などの台頭で、精密度のあまり高くない金型は競争力を 失いつつあります。

新潟県上越市に本社を置く南雲製作所(従業員100名)は、自動車向けの精密金型 づくりで高い技術力を誇っていますが、昔から競争力をもっていたわけではありません。 同社は自動車向けの中でも、半導体やエンジンなど重要な精密部品を請け負っています。とくにエンジン用部品では、世界でトップシェアをもつ部品3点の金型を全量引き 受けており、取引先の大手部品メーカーがトップシェアを維持できているのは、南雲製 作所のおかげといっていいでしょう。同社の経営方針は、同業と競争することのない世 界でたった一つの金型を全量受注することです。

「だから、お客様のほうが金型屋を使い分け、難しい金型を当社に任せてくれるのです。 その代わり、他社より製作に時間もかかるし、値段も高い」と南雲信介会長は語ってい ます。

その精密金型づくりを担っているのは、「手で触るだけでマイクロメートル(1000分の1ミリ)単位までわかるベテラン職人」と思いきや、実は若い大卒社員たちです。 通常、一人前の金型職人になるには時間がかかるといわれていますが、南雲会長は「最 低3年とかいわれますが、うちでは6か月で一人前。教わる側に相応の理解力があり、 マニュアルとOJTで論理的に教えれば問題ない」と語っています。

その秘密は、マイクロメートルレベルの細かい微調整が必要といわれる金型の調整を 手作業で行なわないからです。南雲製作所の技術者たちは職人というより、マシニングセンターやコンピュータ制御の工作機のプログラミングづくりに長けた有能なオペレー ダーなのです。同社ではマイクロメートル単位の微調整まで工作機によって加工します。そのプログラミング技術が重要なのです。

「普通の金型屋は、うまくいかない部分があるとすり合わせて直してしまう。そうすると図面の再現性がなくなり、(次回以降の)製品に不良が出る要因になってしまうの です」と南雲会長は言います。

すり合わせ技術こそ日本の得意技といわれてきましたが、手作業で直してしまうと、 同じ金型は二度とつくれなくなります。その金型をずっと使い続けられればいいのです が、金属も摩耗するのでメンテナンスしたり、新たに金型をつくる必要が出てきます。 とくに大量生産の部品では複数の同じ金型が必要なので、部品の歩留まりを考えれば、 本来、クローンのような金型が欲しいところです。それを実現したのが南雲製作所です。 同社は「図面通りに金型をつくる会社」なのです。

といっても、図面通りのレベルが違います。図面の寸法からプラスマイナスーマイク ロメートルの範囲内で仕上げるのは当然のこと、金型の硬度を上げる熱処理でもゆがみ を生じないように、特注で熱処理メーカーに依頼しています。通常は生産効率を上げる ため、複数の金型を混載して熱処理しますが、南雲製作所は1品ずつ処理し、窯内のど こに置くかまで指定しています。そのため、通常の10倍程度のコストがかかるそうですが、ゆがみを抑えることができるわけです。

このように、工作機を使った仕上げから1品ずつの熱処理まで行なうことで、何個つくっても「図面通りに再現できる」のです。通常は同型の金型でプレスすると、劣化の 速度がバラバラで、メンテナンス時期もずれますが、同社製の金型は同じように摩耗す るので、効率的にメンテナンスのサイクルを設定できるメリットもあります。

また、同社では生産性を上げるために「生産計画管理表」を使った生産管理を実施し ています。この管理表は、受注に対する必要な工数(時間)を社員ごとに振り分け、壁 に貼り出したものです。まず、業務課が受注を見て何分で仕上がるか計算し、それを受 けた各班のリーダーはメンバー別に仕事を振り分けて、付箋にプリントアウトして表に貼ります。 付箋には製造番号、部品番号、必要工数が書かれており、実際に何分でつくったかを 実績値と比べながら、生産性の向上を図っているのです。必ず予定工数以下で仕上げな ければならないというノルマ的なものではなく、予定工数を一種の基準値として、自分の生産能力を上げていくことに意味があります。これをデジタル化することがDXの第一歩であり、逆にいえば、こうした工夫のうえでなければDXは成功しません。同社は、南雲会長が父親から引き継いだときは、プレス加工と金型づくりを行なう一 的 な町工場だったそうです。しかも、当時は債務超過状態で、立て直しのために職人般 の再教育を行ない、技術力の向上を図ることにしました。ところが、なかなか職人たち が理解してくれませんでした。その後、精密金型にシフトし、半導体用リードフレーム の金型に成功して息を吹き返すも、韓国の会社が半値で同様の金型を供給し始めたため に注文がなくなりました。ここで南雲会長は決断します。人材のレベルを上げるには大 卒を採用して育てるしかないと、新卒採用を始めたのだそうです。

しかし、悠長に育てている時間はありません。なるべく早く一人前にするために、金 型づくりを極限まで自動化し、コンピュータ制御するしかなかったのです。製造工程を 分解し、加工要素に分けてマニュアル化し、論理的かつ実践を踏まえて教えていったと のこと。

その教育を受け入れられるだけの優秀な人材を確保するため、上場企業並みの年収を 提示するとともに、学生の一本釣りを行ない、有望な人材を口説き落として入社しても らいました。次第に新卒組が増えていき、社員の90%が入れ替わったのです。

いまではIQ(知能指数)を重視した採用試験を行なっており、難関国立大学を突破するレベルのIQをもった新卒を採用しています。実際に国立大学の工学部卒業者や8人の修士修了者がいるほどだそうです。

今後は「もっと難しい仕事に取り組みたい。当社しかできないようなクリエイティブ な仕事をやりたい」と南雲会長は語ります。

どこにでもいるような普通の金型屋さんが、南雲会長の強烈な思いとリーダーシップ の下、デジタル技術を駆使し、比類なき企業に脱皮しました。南雲製作所の事例は決して特別なものではなく、どのような中堅・中小企業にも同じようなチャンスがあるのです。

システム投資はなぜ失敗するのか

前章では、DXやIT・システムの投資や導入に成功した中小企業の事例をご紹介し ました。多くの企業経営者はそのような成功を収めたいと願っているはずですが、現実 はきびしく、思うとおりに改革が進まないことのほうがはるかに多いといえます。 それはなぜなのか。本章ではその根本原因と、それを打開する方法について考えてい きます。「こうしたら失敗する」という典型的なパターンも示しながら、解説していきます。

経済産業省がとりまとめた「DXレポート」に関連して、「DX推進ガイドライン」 が2018年12月に発表されました。その中で、DX推進に際しての失敗ケースが記載 されているので、それをまずご紹介しましょう。もし、読者の会社が、いまシステム投 資や導入を検討中で、以下のような現象や状況が見られるならば、一度立ち止まって見直してみてください。

ガイドラインは「DX推進のための経営のあり方、仕組み」と「DXを実現する上で 基盤となるITシステムの構築」の二つに分かれています。要は経営とシステムです。

第二に「経営者が明確なビジョンがないのに、部下に丸投げして考えさせている」。 例として「AIを使って何かやれ」という社長のセリフが掲げられています。いかにも ありそうな話です。

「競合のA社がなんだか最新のディープラーニングとかいうものを使って顧客分析を しているらしいぞ。うちでもそのディープ何とかを使ってやれないのか! ちょっと考 えて報告してくれ」

こんな指示を受けた部下は辟易とするでしょう。「AIも何もわかってないのに、社 長は何をどうやれというのか!」という気持ちにもなるでしょう。上記の戦略なきPo Cと同じで、そもそも何をやりたいのかビジョンも思いもないのに、丸投げされてもど うしようもありません。

第三に「仮説を立てずに実行すること、失敗を恐れて何もしないこと」とあります。

ビジョンや経営戦略はあり、ある程度の推進体制は整えたとしても、戦術が不明では成 功はおぼつきません。つまり、PDCAを回すようにすることです。プランを立てたら、恐れず行動をしなければ前に進めません。

さて、後者のシステム構築の場面では、第四に「これまで付き合いのあるベンダー企業からの提案を鵜呑みにしてしまう」とあります。このベンダー問題は失敗の大きな要 素ですので、後ほど詳しく解説します。 第五に「事業部門がオーナーシップを持たず、情報システム部門任せとなり、開発しITシステムが事業部門の満足できるものとならない」。これはIT・システム投資 では必ずといっていいほど起きる問題で、実際にシステムを使う現場がITについて理 解していないので、人任せにして最終的に使いづらいシステムになり、次第に使われな くなるというケースです。DXでは技術者や専門家など誰か任せは禁物です。 このほか、「ベンダーも事業部門と話ができない」とか、「要件定義までベンダーに丸投げする」とか、「いま使っている機能の保証をまず求める」などの問題が指摘されています。

最後に「ITシステムの刷新自体が自己目的化する」問題が挙げられています。これ もよくありがちで、後で説明します。

経営者は、自身がDXの前にビジョンと戦略を明確にし、それを従業員と共有するこ とが何より大切です。それをせずに、なし崩しに進めると、時間や資金の膨大な投資が 無駄になることでしょう。

システム導入自体が目的となってしまう愚

ここからは私どもが見聞きしてきた、中堅・中小企業におけるありがちな失敗パター ンについてお話ししていきます。

あらかじめ、列挙しておきましょう。大きく七つあります。順に説明していきます。

①経営者がIT・システムへの興味がなく、現場任せである

②現場の抵抗勢力が強く、なかなか話が進まない

③システム導入自体が目的となってしまっている

④システムの開発はできたが、定着がうまくいかない ⑤全社管理領域と個別に任せる領域を使い分けできていない

⑥競争領域と非競争領域を同じプラットフォーム上で構築しようとする

⑦全体のプログラムマネジメントができていない

冒頭で述べたように、第一に最大の課題は① 「経営者がIT・システムへの興味がなく、現場任せであること」です。高齢の創業社長には、そうした傾向が強いかもしれません。 近年になって代替わりをした経営者であれば、さすがに「興味がない」という人は少な いでしょうが、「IT・システムの投資を費用としか考えていない」ケースは散見され ます。経営者がいかにあるべきかということについては、次の第5章で詳しく述べます。

第二に現場の問題です。②「現場の抵抗勢力が強く、なかなか話が進まない」という状況もありがちです。とくに旧来の仕事のやり方に慣れているベテラン社員が幹部を含 めて抵抗勢力になりやすく、現場では管理職や上司であることが多いので、若手は何も 言えなくなるのです。

彼らが抵抗する理由はいくつかあります。「いまさら変えたくない、変えようがない」 自分たちのこれまでの努力を否定したくない」という思いや、「自分たちの仕事がなく「 なる」と勘違いしてしまうなど、いずれにしても不安が根底にあります。こうした不安 を抱くのも自然なことで、経営者は「年寄りは頭が固くてダメだ!」と切り捨てるので はなく、意義をちゃんと説明して不安を取り除き、過去を否定するのではないと説得す る必要があります。それでも理解しないならば、お引き取り願うしかありません。 しかし、筆者の経験によると、会社がきびしい時期もずっと耐えて残ってきた社員た ちは会社に対して愛着をもっている人が多く、彼らをキーマンにすることが会社を一体 化する近道です。50代、60代の人でも感覚が若い人はいるし、いろいろな知識を蓄えて います。最初抵抗していても、彼らが理解して援軍になってくれれば、それこそ百人力。

温故知新の権化になってくれます。ですから、一概に年齢によって保守派と革新派に分 けないほうがよいと思います。

第三はDX推進ガイドラインでも指摘されたように③ 「システム導入自体が目的とな ってしまっている」ケースです。そもそもIT・システムの目的の重要な効果の一つが 業務効率化なのに、導入後、やたら入力作業が増えて業務効率が落ちてしまった。あるいは欲張ってたくさん機能をつくったのはいいが、ほとんど使われていないという会社 が散見されます。

たとえば、筆者が携わった例では、チェーン展開しているにもかかわらず、各店舗が ネットワークでつながっていないため、顧客データベースが活用できず、顧客が店舗間を移動する度にいちいち同じことを入力し直している会社がありました。

あるいは販売管理のデータをつくっていて、ちゃんとシステム内に保存されているの に、担当者が代わったときに引き継ぎができず、結局、昔使っていた紙ベースに戻って しまった企業の例などもよく聞きます。

また、部門間でシステムへの共通理解が欠けていたため、在庫管理をある部署ではシ ステムを利用しているのに、他の部署では表計算ソフトを使い、さらに紙を使って手作 業で行なっている部署もあるといった例も見聞きしました。

これは明らかに何のためにIT・システムを導入したのか、全社員に共有されていな いために起こる現象です。最終的に何がしたいかビジョンも示さず、各部門や現場の人たちと話し合いをしていないために、ただ導入することが目的となってしまったのです。

どうすればいいのかは次章で詳しく説明しますが、重要なことは目的に対してシステムをどのように設計するか、各現場のニーズを吸い上げて使いやすいシステムを構築す ることです。システムに実装する機能や性能を明確にすることを「要件定義」といいますが、失敗事例の多くはこの要件定義があいまいです。

さらに、最終的な目的や要件定義がいい加減だと、DX推進ガイドラインにあったよ うにベンダーの言いなりになりやすく、提案を鵜呑みにしがちになります。 ちなみに、IT業界では、規模の大きいゼネコンのような元請け企業を「システムイ ンテグレーター(通称SIer=エスアイヤー)」と呼びます。その下請けがパッケー ジソフトの開発・販売を行なうベンダーや、受託してソフトウェアを開発するベンダー です。受託開発ベンダーもさまざまな規模があり、2次請け、3次請けとピラミッド構 造になっています。SIerに頼むとすべてやってくれるから便利と思うかもしれませんが、実際の作業は各ベンダーに委託しているため費用も高くなるし、SIerだからうまくいくとは限りません。

筆者の知るある中小メーカーでは、生産管理システムを有名なメーカー系の大手SI erに頼んだところ、1年の予定が2年に延びたうえに、試運転するとバグだらけで使 い物にならず、結局、独立系のベンダーに頼んでつくり直したという例がありました。 必ずしもSIerだけの問題ではなく、発注側にも原因があったのかもしれませんが、いずれにしても、SIerだからいいシステムをつくってくれるわけではありません。

だからといって、あらゆるベンダーが良心的に対応してくれるわけでもありません。 中堅・中小企業ではSIerではなく、ベンダーに依頼することが多いと思いますが、 パッケージソフトのベンダーでは、当然ながら自社製品を販売しようとします。そのべ ンダーはメリットを強調するでしょうが、ユーザーにとってベストな選択とは限りません。

本来、高価な買い物をするときは、複数の製品を比較するのが当たり前です。システム投資も高額になるのですから、最低でも「3社見積り・2社購買」を原則にしてください。3社から見積りを取って競争させるとともに、最終的にはそのうち2社に分担発 注します。パッケージソフトの場合は分割できませんが、その周辺のソフトを他の会社 に発注することだけでもちょっとしたリスクヘッジになります。 3社見積りを取っても知識がなくて比較できないという場合は、独立系のシステムコンサルタントを活用して、ユーザー目線で評価してもらいましょう。当社ではシステム を入れ替えたいという依頼を受けても、ニーズとシステム機能を評価して、「現状のま まで大丈夫です」とか「新システムでなくても、エクセルで対応できます」といったア ドバイスをすることもあります。

ベンダーとの「離婚」を回避するには

ユーザー側の要件定義があいまいだと、ベンダーも悪意ではなくても広くカバーでき る余分な機能を付加したり、最新の製品や技術を勧めようとします。ベンダーは最新の もののほうが機能面が優れていて、高く売れると考えているからです。新しいものに飛 びつきたがるのも技術者の本能でしょう。

しかし、実はITの世界では最新の技術ほど危ういものはありません。パッケージソフトでも、最新のものほど高額な割には未成熟で、かえって使いづらいことも少なくあ りません。よく「型落ち」を狙えといいますが、ソフトウェアもワンシーズン前の製品 のほうが安定していて、使い勝手がよいことも多々あります。 最新の新機能を画期的だとPRしますが、パソコンのOSやスマホを見ればわかるよ うに、付加された新機能をどれだけの人が使っているでしょうか。

さて、いったん「このベンダーにお願いする」と決めたら、その後は長い付き合いに なります。結婚生活のようなもので、お互いに言い合いやケンカをすることがあっても 相互信頼のもと、関係が続くに越したことはありません。

当社がコンサルティングを担当したユーザー企業とベンダーは、まさに離婚の危機に ありました。従業員50名で健康食品の通信販売を行なう会社で、おもにネットを活用し ています。そのため、ある小さな受託開発ベンダーにネット販売のシステム開発を依頼、 以来、10年間にわたって付き合ってきました。

しかし、このシステムの保守管理をほぼ一人で担当してきたベンダー側のSEが退職 したことをきっかけに、問題が噴出しました。長年、そのSEが一人でカスタマイズし 続けてきたために、システムがブラックボックス化し、後任の担当者もわけがわからず、 ユーザーの要求にすぐ対応できなくなりました。

ユーザー側にはITに明るい人材はおらず、ベンダーを頼り切ってきたため、小さな トラブルにも自身で対応できず、ベンダーにいちいち依頼していたのです。ところが、 急に対応が遅くなり、約束どおりに改修できません。それが何度か続くうちに、ユーザ―企業の社長はベンダーに対する不満、不信、不安が募っていきました。その結果、当 社にコンサルの依頼があったのです。

双方の話を聞いてみると、ベンダー側にも相当の不満がたまっていました。ユーザー 側の要求は漠然としているうえに、次々と要求が出てきて切りがないというのです。聞くところでは、ベンダー企業はかなり誠実に対応しており、当初から客観的に見て適切な費用でシステムを構築しているのですから 、むしろ信頼できるベンダーと感じました。 しかし、ユーザー側で要件定義ができていないために感覚的な言葉で要求があるので、ベンダーも対応しようがなかったのです。 ところが、ユーザー企業にはIT・システムへの「相場観」がないため、一度不信感 が芽生えると「だまされているのではないか」「他のベンダーのほうがサービスがよい のでは」と疑心暗鬼に陥っていきました。要するにコミュニケーション不足が問題だっ たのです。

そこで、当社が間に入り、両社の話し合いを進めました。毎月2回、ワークショップ を開き、さまざまな問題を話し合うと、次第に風通しがよくなりました。最終的にはユ ーザー企業の社長の決断で、現行システムを入れ替えるのではなく、そのまま使いなが ら改善していくことにしました。

10年間に、新たな機能を次々と付け加えていったため、まるでこんがらがったスパゲ ティのようなコードのシステムになっていたので、必要な機能とそうでない機能に切り 分けて、根幹のシステムをスリム化することにしたのです。切り出した機能は別のシス テムで対応することで、動作のスピードアップが期待できます。

その切り出した周辺システムは他のベンダーに任せて、複数のベンダーで運用するこ とでリスクヘッジをしました。また、いろいろなベンダーと付き合うことで、ユーザー側がIT業界やシステム管理の相場観をつかむことができます。

さらに、価格が不透明だったので、作業を規格化して単価表をつくるようにベンダーにお願いしました。当初は嫌がっていたのですが、最終的に納得してくれました。 「分散化」と「規格化」は、このような事案には効果を発揮します。1社のベンダー 依存で、システムがブラックボックス化しているようなときには参考になると思います。

中小企業でもIT企画人材が必要になる

ベンダー問題がやや長くなりましたが、続いて第四の失敗パターンについて述べます。④「システムの開発はできたが、定着がうまくいかない」のケースです。前述したようにシステム導入の目的を全社員が共有していないということも大きいですが、運用面で定着できないのは、多くはIT人材が社内に配置されていないところに原因があります。

中小企業の経営者は「IT専任になるような人材もいないし、ITに専任させる余裕もない」とよく言いますが、DXを本気で推進するならばIT人材は必須です。第1章 で「公募すると意外とITやシステムの好きな人材が転職組にいる」と述べました。「う ちにいるわけがない」と決めつけずに探してみてはいかがでしょうか。候補者が現状、 充分な知識をもっていないとしても、会社の費用で育成すればすむことです。

DXにおいては必ず専任を置く必要があります。兼任では対応できません。DX担当 を誰に任せるか目安を付けたら、その人がいま担当している仕事を効率化・自動化する か、徐々に別の人に仕事を移管していく必要があります。

IT人材といっても、これも第1章で触れたように、「企画人材」とおもに運用を担 う「サービス人材」があります。ここでいうDX担当は企画まで担えるITストラテジ スト、ITビジネスリーダー、ITアナリストといったスキルをもった人材です。基本 情報技術者試験を合格するだけでは足りません。したがって、育てるにはそれなりの時 間とおカネがかかりますが、経営者は出を括って投資するよりほかはありません。 経営者の親族など後継者がいるなら、その人にITを勉強させるのもいいでしょう。

筆者が総合コンサルティング会社に勤めていたときには、そこで修業している後継者た ちもかなりいました。社員では退職リスクがあるので、できれば後継者が望ましいでしょう。

システムが定着しないもう一つの原因は、継続投資を怠ることです。いったんつくったら終わりではなく、機能の追加や改修にも費用はかかります。そこをケチると後でしっぺ返しがあります。前述したように、ベンダーとの関係性を大切にしながらシステム のメンテナンスを続ける必要があります。 続いて、失敗パターンの⑤「全社管理領域と個別に任せる領域を使い分けできていない」です。わかりにくい言い方ですが、要するに基幹系システムと、現場で活用する対 顧客システムを切り分けて構築・運用しないと、複雑怪奇な システムになり、利用に耐 えられなくなったり、保守・運用に耐えられなくなりがちです。

システムが定着しないもう一つの原因は、継続投資を怠ることです。いったんつくったら終わりではなく、機能の追加や改修にも費用はかかります。そこをケチると後でしっぺ返しがあります。前述したように、ベンダーとの関係性を大切にしながらシステム のメンテナンスを続ける必要があります。 続いて、失敗パターンの⑤「全社管理領域と個別に任せる領域を使い分けできていない」です。わかりにくい言い方ですが、要するに基幹系システムと、現場で活用する対 顧客システムを切り分けて構築・運用しないと、複雑怪奇な システムになり、利用に耐 えられなくなったり、保守・運用に耐えられなくなりがちです。

近年、IT・システムを「SoR (System of Record)」と「SoE (System of Engagement)」 に分ける考え方が主流になりつつあります。SoRは文字どおり記録を重視したシステ ムで基幹系システムを指します。SoEは顧客とのつながりや信頼関係づくりのための システムです。つまり、全社管理領域がSoR、個別管理領域がSoEと理解してよい でしょう。

DXでは顧客との接点としてSoEが中心となりますが、それを裏側で支えるシステ ムとしてSoRも重要で、いわば車の両輪といえるでしょう。

SoRは、企業活動のベースとなるデータの正確な記録なので、経理や財務などが使ううえで入力しやすさや使い勝手はあまり考慮されません。しかし、SoEは営業や販 促、あるいは保守などが現場の最前線で使うために、簡単に使えて負担が少なく効果的 なシステムが求められます。

この使い分けを理解していないと、たとえば管理会計をするために営業関連のリアル タイムなデータが必要な場合、営業現場に大量の情報の入力を強制すれば、やがて使わ れなくなるでしょう。

基幹系システムの導入に比べて、CRM (顧客関係管理)やSFA(営業支援システム)が失敗に終わる率が高いのは、これらがSOEなのにSORの考え方で設計されているケースが多いからです。こうした概念が生まれる前に開発されたシステムだから仕 方がないのですが、要するに入力が面倒で使わない機能が多いなど使い勝手が悪いので、 当初無理やりやらせても次第に活用されなくなるのです。 したがって、SoE関連のシステムはSORとは別に設計されるべきで、前者はビジネス部門主体、後者は管理部門主体で動かす必要があります。中堅・中小企業では、情 報システム部門を中心にすべてを進めてしまう傾向があるのですが、ビジネス部門は他 人任せではなく自分たちが使うシステムに責任をもつ必要があります。実際に企業によってはSORチームとSoEチームを分けて開発プロジェクトを動かしています。とは いえ、両者は密接に関係するので、全体を統合するルールをつくる必要はあります。

第六のパターンは⑥ 「競争領域と非競争領域を同じプラットフォーム上で構築しよう とする」こと。たとえば、販売管理システムなどの非競争領域で、本来であればパッケ ージソフトの基本機能で網羅できる領域において、社内の成績評価制度などの独自機能 をカスタマイズしてつくり込んでしまうと、将来的にパッケージソフトのバージョンア ップができなくなるなど、大きな不具合・不都合が発生するおそれがあります。

業務・組織・風土改革を含めたグランドデザインを

最後になりますが、第七の失敗パターンは② 「全体のプログラムマネジメントができ ていない」ことです。最近の傾向として、部分的にIT化するということが多いように 思います。小さく産んで大きく育てるのはよいのですが、まず全体像を描いたうえで部 分的に取り組む必要があります。

たとえば、筆者が知っている事例では、従来型の顧客訪問を主体としたフィールドセ ールスと、電話やメール、チャットなどのコミュニケーションツールでデータに基づい て実行するインサイドセールスの両方をもっている会社がありました。

当初、フィールド側がSFA(営業支援システム)を導入しようとしました。しかし、 コストが高いという理由でストップがかかり、もっと安いクラウド型業務アプリ開発プ ラットフォームに乗り換えたのですが、今度はインサイドセールス側が電話の履歴や顧 客管理のシステムにつなぐことができないという問題が起きました。結局、両者をカバ ーできるシステムを再検討することになり、クラウドサービスへの投資が無駄になりま した。最初から全体像を把握して話し合っていたら、初期費用は高くつくけれど、SFAを採用していたほうがよかったかもしれません。

絶えずシステムを導入した原点を意識していないと、全体像を見失いがちです。あま りに長大な計画も考え物で、5年後の未来を予測できないのに、5年かけて完成するよ うな一大プロジェクトを動かしていると、いつの間にか何のためにやっているのかわからなくなります。人はパワーやモチベーションを、そんなに長期間維持できるものでは ありません。

とはいえ、予定している全プログラムを一気に進めるのは無理があります。そもそも投資に対する回収に時間がかかりすぎる。そこで、プログラムをうまく切り出して、日 めに成果が出るような進め方をしないと、だんだん社員のやる気も失せていきます。 経営者やDX担当は、飽きることなく当初のビジョンを社内で唱え、グランドデザイ ンを示しながら、まずは小さなヒットを積み重ねて成果の進展を体感させることで、社 員のモチベーションを維持しなければなりません。

全体のプログラムマネジメントとは、システム開発だけですむものではありません。何度も言及しているように、何をするためにシステムを導入するのか、ビジョンを明確にして、そのためにどのような業務フローや組織体制、風土をつくっていくのかといっ たグランドデザインが不可欠なのです。

その観点で、筆者が関係した一つの事例をお話しします。その会社では、営業の間で ナレッジを共有したいという目的があり、営業推進部の人たちが中心になって、情報共 有できるシステムを検討しました。いろいろなパッケージソフトやクラウドサービスがその候補に挙がったのですが、いずれも一歩踏み出せませんでした。 それは、営業に対する評価や体制、風土が何も変わっていなかったからです。というのも、その会社では従来、能力があり実績を残した営業担当を評価し、ほめて伸ばして トップセールスになると、その下にグループをつくって、部下を5~10人配置し、グル ープ同士を競争させて成長してきました。それでリーダーとなった人が取締役になって いる。そのため、グループ同士の壁ができて誰もノウハウを外に出したがらないので、情報共有したくてもできなかったのです。

結局、まず原点に立ち戻って、営業の評価制度を変えようということになりました。

たとえば、人の役に立つ情報やコンテンツを公開した人を評価したり、そのコンテンツ の閲覧回数で評価するなど、周囲を支援した人をほめるという仕組みに変えたのです。 組織が小さい頃は、互いに競い合って伸びるほうが都合がよかったのかもしれません が、一定の規模になると、それだけでは全社員の能力の底上げにつながりません。多め に人を採用して、能力のある人だけを残すようなやり方は、もはや通用しません。何しろ、採用することさえ難しくなっているからです。経営層は過去の成功体験に縛られて しまうと視野が狭くなり、問題が見えなくなります。プログラムマネジメントは、そう した根本的な課題の解決も含めてデザインする必要があります。

こうしたことまで考えずにMAを導入したことで、メルマガを配信するだけになって しまいました。それだけなら、月1万円もかけずに実行できます。どうして、このよう な使い方をしているのか、その導入責任者に聞くと、「構想はできており、社内稟議も 通して経営層も理解している」と言うのです。

しかし結局、人手が足りず、ちゃんとした人員配置をしなかったために、メルマガで 止まってしまったというわけです。要するに、経営層の覚悟や意志が不十分だったので す。

いったん認めたプロジェクトが進んでいないのなら、経営陣は首を突っ込んで動かし ていくべきでしょう。それを中途半端に放置しているのは無責任です。おそらく、経営 層として何をしたいのか不明確だったのでしょう。

MAでは、フォローアップが自動化されるとはいえ、そのためのシナリオづくりが必 要となります。ある段階でこうした内容のメールを送ったら、どのような反応があるか、 その可能性も複数考え、それに対してどのような回答を返していくか、そうしたシナリオです。それは担当一人でできるものではなく、全社を挙げて業務を整理し、システマ ティックに変えていかないと、MAを機能させることはできないのです。そのようなシ ステマティックな会社に変革するというビジョンと戦術がなければ、どんなに高機能の システムを入れても無駄でしょう。MAを入れれば自動的に営業ができて、 ょう。MAを入れれば自動的に営業ができて、効率的に稼

げるなどと経営者が考えているようならば、導入しないほうが身のためです。 次章で、経営者はどのような態度でDXに臨むべきかを解説していますが、少なくと もDXを始めたら経営者が状況をハンドリングしていかなければ必ず失敗します。もし、 このままではうまくいかないと思えば、ゴールを変えたり、ゴールまでのコースを変え なければなりません。経営者が自分だけではできないのなら、DX担当役員を置くべきでしょう。

以上、失敗にはさまざまなパターンがありますが、帰するところは経営者、経営層の 明確なビジョンと強い意志、的確な行動に尽きます。部下に丸投げでできるほどDXは 甘いものではなく、ある意味でDXは経営力や会社の地力をランクアップさせるための 試金石といえるかもしれません。

NALのDXソリューション

NALのDX推進の成功事例の一つは、AIやローコードなどのテクノロジーを統合したスーパーアプリChatopsです。Chatopsはデジタルワークプレース、ビジネスマネージメント、デジタルアシスタント、SNSとの連携など、オールインワンの機能を提供し、組織内の効率化と統一性をサポートします。組織内にデジタルワークスペースの開発を検討している場合は、NALへお問い合わせ ください!