なぜ今、変革が不可欠なのか?

日本の多くの成功企業が直面する根深い課題に警鐘を鳴らし、デジタル時代を勝ち抜くための具体的な変革の道筋を示すことにある。数多くの日本企業を導いてきたコンサルタントとして、私は過去の勝利の栄光が、いかに心地よく、しかし致命的な休息の場となりうるかを目の当たりにしてきた。このプレイブックは、その眠りからあなたの組織を覚醒させるために設計されている。Kono and Cleggの著作が鋭く指摘するように、多くの企業は過去の成功体験に固執し、成長と老化の過程で「大企業病」とも呼ばれる官僚的で停滞した文化に陥っている。メンバーはリスクを避け、前例踏襲を好み、内向きな思考に終始する。

この文化は、グローバルなデジタル競争が激化する現代において、企業の存続そのものを脅かす致命的な脅威となる。業界の境界は溶解し、異業種からの非対称な競合が突如として市場を破壊する。顧客の行動はデジタルネットワークによって根本的に変わり、企業が一方的にメッセージを送る時代は終わった。このような環境下で、旧来の成功モデルにしがみつくことは、緩やかな衰退ではなく、突然の死を意味する。もはや変革は選択肢ではない。生存のための必須条件なのである。

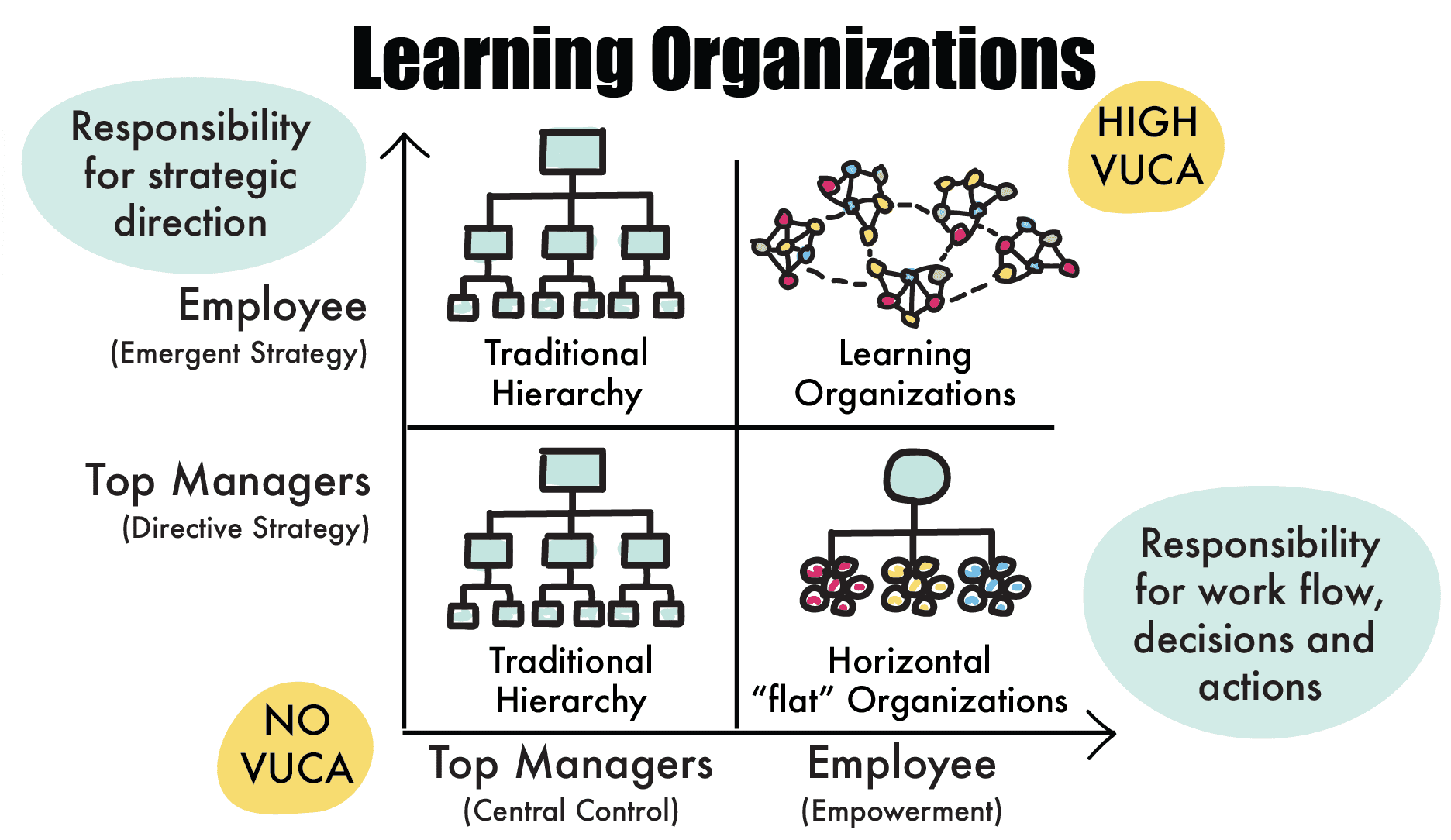

1. 目指すべき姿:デジタル時代の「学習する組織」とは?

Learning Organization – What it Is and Why it Matters

変革の最終的なゴールは、単なるデジタルツールの導入ではなく、組織そのものが「学習する組織」へと進化することである。Watkins and Marsickが「継続的に学習し、自己変革する組織」と定義したように、それは環境の変化をいち早く察知し、組織のあり方そのものを柔軟に適応させ続ける能力を持つ。デジタル化は、この変革を加速させる触媒であり、新たな能力開発や多様なステークホルダーとの対話を通じて、組織学習の次元を大きく引き上げる。

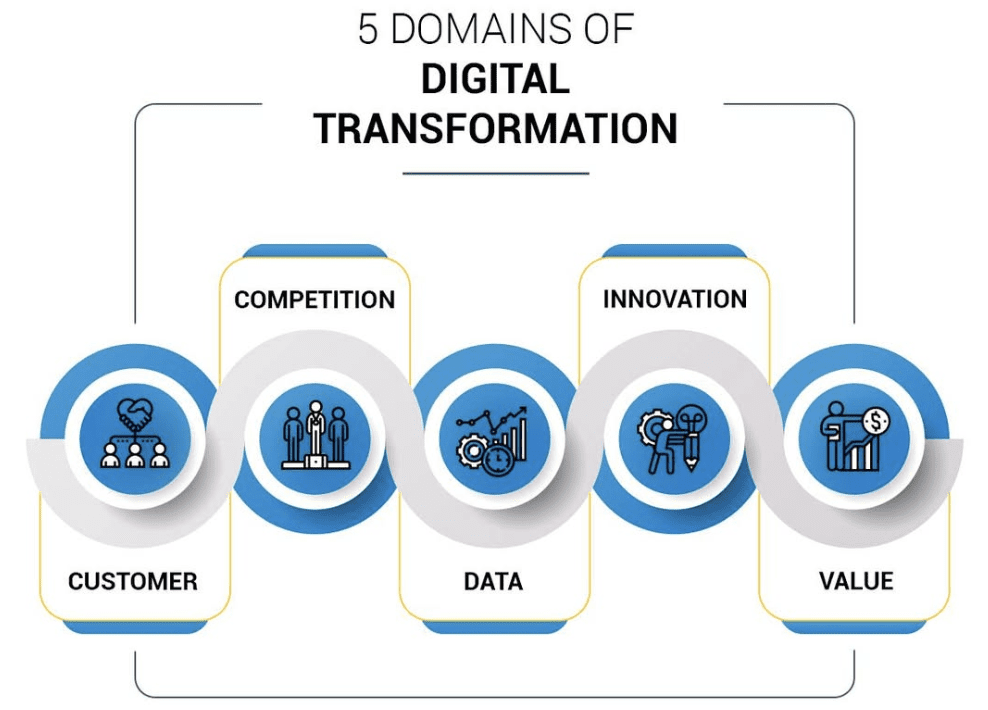

2. デジタル変革プレイブック:5つの戦略ドメインを再考する

2.1. ステップ1:顧客を再考する – 顧客ネットワークの活用

デジタル時代の顧客は、もはや企業が一方的に製品を売り込む対象(マスマーケット)ではない。Rogersが示すように、彼らは動的につながり、相互に影響を与え合う「顧客ネットワーク」を形成している。このネットワークの中で、顧客はブランドの評価を形成し、購買行動を左右し、時には企業にとって最高のイノベーションパートナーにもなり得る。

このモデルは、Kono and Cleggが「活性化された文化」の重要な特徴として挙げる「顧客志向」と深く結びつく。彼らが分析した日本の成功事例においても、顧客の真のニーズを徹底的に追求する姿勢が変革の原動力となっている。その象徴的な例が、アサヒビールによる「スーパードライ」の開発である。同社は、従来のビールの味は「苦くて重い」という固定観念を覆すため、実に5,000人規模の消費者調査を実施した。この徹底した顧客インサイトの追求が、それまでの業界の常識を覆す大ヒット商品を生み出し、停滞していた組織文化を劇的に変革する起爆剤となったのである。

2.2. ステップ2:競争を再考する – プラットフォームと非対称な競合

ここで私は、Rogersが発する最も緊急性の高い警告を強調しなければならない。あなたの最大の脅威は、もはや伝統的なライバル企業から現れるのではない。「非対称な競争相手」―すなわち、あなたの業界の外から、根本的に異なるビジネスモデルで顧客のニーズを満たす企業―によって、あなたのビジネスモデル全体が陳腐化させられるのだ。

2.3. ステップ3:データを再考する – データを戦略的資産に変える

Kono and Cleggが指摘する「官僚的文化」は、社内プロセスや過去のデータが意思決定の唯一の根拠となる、危険な内向き志向に特徴づけられる。Rogersのフレームワークは、この「大企業病」に対する明確な処方箋を提示する。それは、外部データを単に収集すべき情報としてではなく、構築すべき「戦略的資産」として扱うことだ。

2.4. ステップ4:イノベーションを再考する – 迅速な実験による革新

Kono and Cleggの分析に見られるように、停滞した文化を麻痺させる「失敗への恐怖」は、体系的に解体することができる。Rogersが提唱する「迅速な実験」は、まさにそのためのメカニズムを提供する。それは、完璧な製品を長期間かけて開発する従来型のアプローチとは決別し、実用最小限のプロトタイプ(minimum viable prototype)を用いて、迅速にテストと学習を繰り返すアプローチである。

2.5. ステップ5:価値を再考する – バリュープロポジションの適応

最後に、あなたが顧客に提供する価値(バリュープロポジション)は、一度定義したら終わりではないことを肝に銘じなければならない。Rogersが示すように、変化する顧客のニーズや市場環境に合わせて、価値提案は絶えず適応させていく必要がある。これを実現するためのツールが「バリュープロポジション・ロードマップ」である。

3. 変革のエンジン:日本的経営の長所を活かした組織文化の活性化

3.1. トップマネジメントの役割:変革の最重要エージェント

3.2. 変革の心理的プロセス:「解凍・変革・再凍結」

- 解凍(Unfreezing): 業績悪化や市場シェアの低下といった「危機感」を利用して、旧来の価値観や行動様式がもはや通用しないことを組織全体に認識させる段階。この段階なくして、変革への動機付けは生まれない。

- 変革(Change): 新しい情報(新しいビジョンや戦略)、新しい経験(成功体験)、あるいは新しい報奨制度を通じて、組織に新しい行動様式を導入する段階。

- 再凍結(Refreezing): 新しい行動様式が組織の日常的な習慣として定着するよう、新しい人事制度や成功体験の共有といった、新しい行動を支える環境を継続的に提供する段階。

3.3. 制度の整合性:戦略・組織構造・人事制度の一体改革

- 象徴的な製品・市場戦略: アサヒビールの「スーパードライ」の成功は、単なる一製品のヒットにとどまらなかった。それは、「顧客の声を聞けば、市場は変えられる」という強烈な成功体験を組織全体に植え付け、内向きで停滞していた文化を顧客志向で挑戦的な文化へと変える強力な推進力となった。

- 柔軟な組織構造: 官僚的で硬直した階層構造は、部門間の連携を阻害し、新しいアイデアの創出を妨げる。変革を促すためには、部門の壁を越えた連携を促す、柔軟で有機的な(オーガニックな)組織構造への転換が求められる。

- 変革を促す人事制度: 人は評価され、報いられる行動をとる。キリンビールが、新しい挑戦を評価するために新人事制度を導入したように、変革を成功させるためには、挑戦したこと自体を評価し、リスクを取る行動を奨励する人事制度への変更が不可欠である。

停滞から活性化へ – 今こそ行動の時

- 第一に、 デジタル時代において、過去の成功体験に安住する「停滞した文化」は企業の存続を脅かす最大の脅威であること。

- 第二に、 5つの戦略ドメイン(顧客、競争、データ、イノベーション、価値)を再考する「デジタル変革プレイブック」が、外部環境に適応するための具体的な道筋を示すこと。

- 第三に、 この変革を真に実現するためには、トップの強力なリーダーシップのもと、戦略、組織、人事といった内部システムを一体的に改革し、組織文化そのものを「活性化」させる必要があること。

日本のリーダーシップが直面する選択は、過去の勝利の上で眠り続けるか、それとも覚醒し、デジタル時代の新たな覇権をかけて戦うか、という厳しいものである。変革の道は険しいが、それこそが新たな成長へと続く唯一の道だ。このプレイブックは、あなたの地図である。今こそ行動の時だ。