2025年10月20日、NALはAI時代の開発品質を確固たるものにするための重要な一歩として、 CTOのNguyen Ngoc Tu (トゥー)が率いる研究開発(R&D)部門の主導のもと、「仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)」に関する社内ワークショップを開催いたしました。

本稿では、このワークショップで議論された内容と、NALがAIDD時代においていかにお客様への品質を保証していくかについてご報告します。

「バイブコーディング」がもたらす課題と限界

AIによるコーディング支援の登場は、「バイブコーディング(Vibe Coding)」という新しい開発スタイルを生み出しました。これは、開発者が「こんな感じで」といった曖昧な指示(バイブス)をAIに伝えるだけで、瞬時にコードを生成させる手法であり、その手軽さとスピードは多くの開発者にとって魅力的です。

しかし、特に大規模で複雑なプロジェクトや、高い信頼性が求められるエンタープライズアプリケーションの開発においては、この曖昧なアプローチは深刻な問題を引き起こします。

根本的な原因は、AIがプロジェクトの文脈やビジネス要件を「理解」しているわけではなく、与えられたプロンプトに対して統計的に最も確率の高い回答を生成する「優秀なパターンジェネレーター」に過ぎないという点にあります。

バイブコーディングが引き起こす典型的な失敗例として、過剰な設計(Over-engineering)が挙げられます。これはAIの「訓練データバイアス」、すなわちGitHub上の複雑なベストプラクティスに基づき、常に過度に堅牢なアーキテクチャを生成しようとする傾向に起因します。

信頼性が求められるアプリケーション開発において、曖昧な「バイブス」に依存することは許容できず、より構造化されたアプローチが不可欠となります。

仕様駆動開発(SDD):信頼できる唯一の情報源

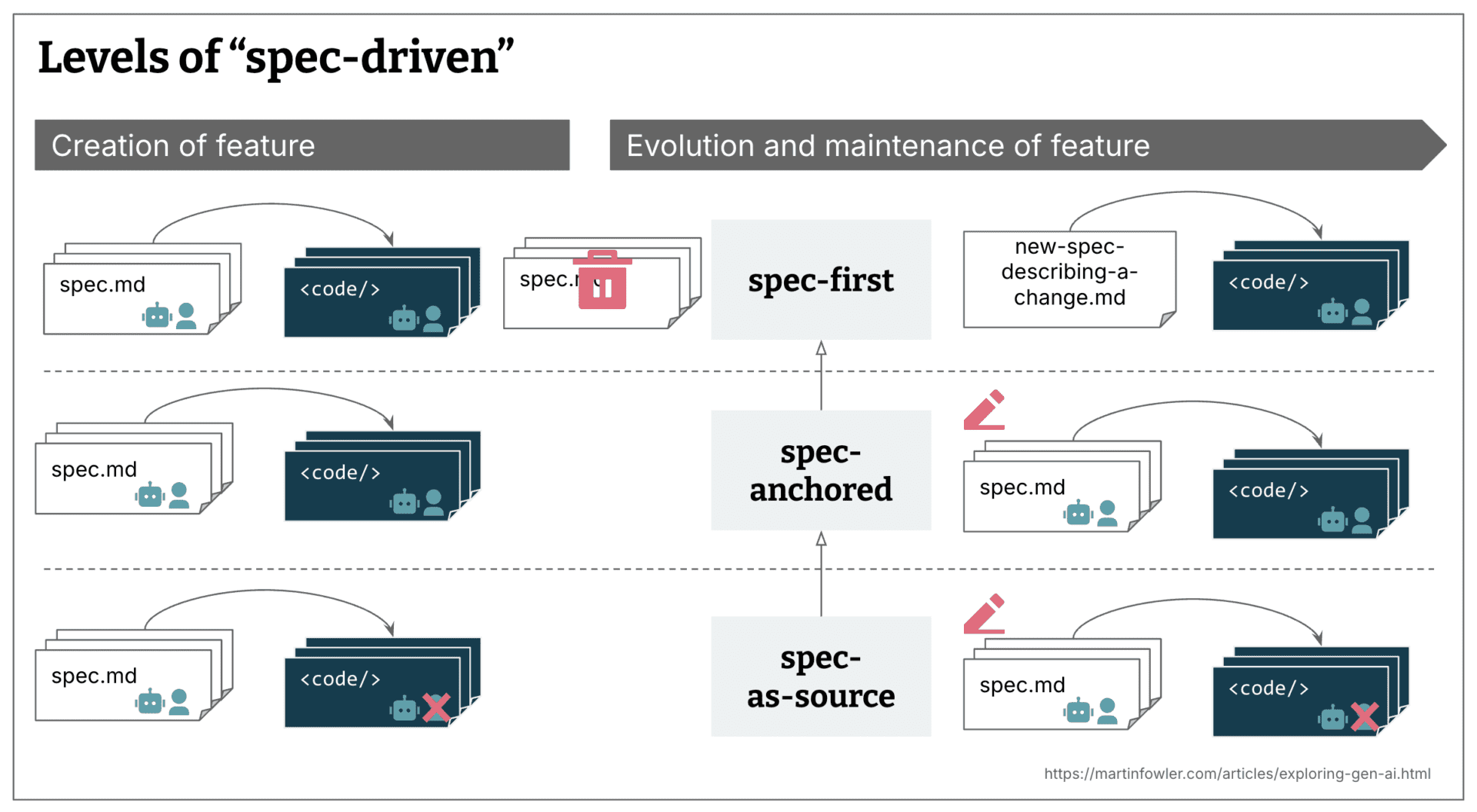

仕様駆動のレベル

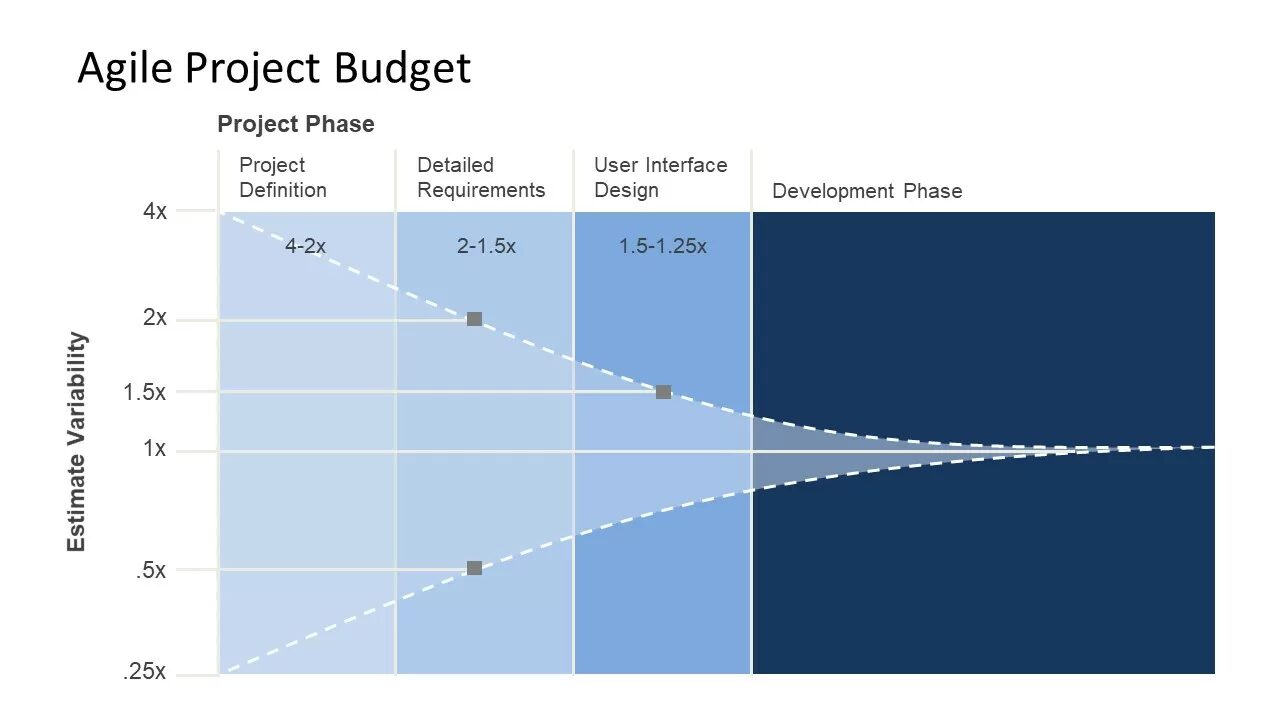

アジャイル開発における予算見積もりの進化

仕様駆動開発(Spec-Driven Development, SDD)は、バイブコーディングの曖昧さを克服するための強力な解決策です。

SDDの核心は、コードを書き始める前に、人間とAI双方にとっての「唯一の信頼できる情報源(Source of Truth)」となる仕様(Spec)を明確に定義することにあります。仕様書は静的な文書ではなく、プロジェクトの成長と共に進化する「生きた成果物」として位置づけられます。

SDDの具体的な開発プロセス

NALのワークショップでも取り上げられたGitHub Spec Kitなどのフレームワークは、SDDを実践するための構造を提供します。このプロセスは通常、以下の4つのフェーズで進められます:

-

Specify(仕様定義): まず「何を」「なぜ」作るのか、すなわちユーザー体験、ビジネス上の目的、および成功基準といった機能の核心を明確にします。技術的な詳細はこの段階では焦点となりません。

-

Plan(計画): 次に「どのように」作るのか、技術的なアプローチを定義します。プロジェクトの原則を定めるconstitution.mdといった「憲法」ファイルに基づき、使用するアーキテクチャ、フレームワーク、テスト基準などの技術的制約を明確にします。

-

Tasks(タスク分割): 定義された仕様と計画を、AIエージェントが実行可能な「具体的で検証可能な作業単位」に分解します。例えば、「メール形式を検証するユーザー登録エンドポイントを作成する」といった具体的なタスクに分けられます。

-

Implement(実装): AIエージェントが、分割されたタスクリストに基づいて、一つずつ実装とテストを実行します。

SDDがもたらすメリット

この構造化されたプロセスは、NALのプロジェクト品質を飛躍的に向上させます。

-

手戻りの大幅な削減: 実装前に入念に仕様を固めるため、開発後期の仕様変更に伴う大規模なコード修正(手戻り)を防ぐことができます。仕様書の修正コストは、コードの修正コストよりもはるかに低いためです。

-

コード品質の安定化: 明確な仕様と計画に基づき、一貫性があり高品質なコードが生成されます。

-

共通認識の醸成: 仕様書が「唯一の信頼できる情報源」として機能し、エンジニア、テックリード、プロダクトマネージャーといった関係者全員が共通の理解を持つことが保証されます。

-

スケーラビリティの向上: 標準化されたドキュメントにより、新しいメンバーのオンボーディングが円滑になり、プロジェクトの規模拡大にも対応しやすくなります。

NALにおけるSDDワークショップの戦略的意義

新しい開発手法、特にSDDのように思考プロセスそのものを変えるスキルをチーム全体に定着させるには、単に資料を配布するだけでは不十分です。NALでは、知識を確実に定着させるための最短ルートとしてワークショップ形式を採用しました。

新しい開発手法、特にSDDのように思考プロセスそのものを変えるスキルをチーム全体に定着させるには、単に資料を配布するだけでは不十分です。NALでは、知識を確実に定着させるための最短ルートとしてワークショップ形式を採用しました。

ワークショップの目的と構成

CTOトゥーのリーダーシップのもと、R&D部門が設計・実施したNALのSDDワークショップは、実践的なスキル習得と文化醸成に焦点を当てています。

-

インタラクティブな学習: 参加者が活発な質疑応答やディスカッションを通じて相互理解を深めることで、疑問点をその場で解消し、知識の定着を図ります。

-

実践的なハンズオン: 参加者は抽象的な概念だけでなく、GitHub Spec Kitなどのツールを用いて、実際に手を動かしながら仕様定義(/specify)からタスク分割(/tasks)までの一連の流れを体験します。

-

共通の言語と文化の構築: エンジニア、テックリード、PMが同じ場で学び、SDDに対する共通の言語と文化を築くことは、その後のスムーズなプロジェクト運営に不可欠です。

開発者の役割の戦略的進化

NALは、SDDワークショップを戦略的な投資と位置づけています。AIが定型的なコーディング作業を担うようになる将来を見据え、開発者の役割は単なる「実装者」から、より高度な意思決定を担う「設計者・レビュアー」へと進化することが求められます。

結論:お客様へのコミットメント

AIコーディングは開発速度を飛躍的に向上させますが、「バイブコーディング」の曖昧さは、エンタープライズレベルのプロジェクトにおいて重大な品質リスクをもたらします。

NALは、この課題を真正面から受け止め、AIの力を最大限に活用しつつ品質を担保するための答えとして、仕様駆動開発(SDD)の導入を推進しています。CTOトゥー率いるR&D部門が主導する今回のワークショップは、単なる技術トレーニングではありません。それは、AI時代において開発者の役割を進化させ、お客様に提供するソフトウェアの品質、信頼性、そして価値を永続的に高めていくという、私たちの品質への妥協なき姿勢の表明です。

NALはこれからも、先進的な開発手法を積極的に導入し、お客様のビジネス成功に貢献する戦略的パートナーであり続けます。