ビジネスアジリティには、今のビジネス環境の中で企業が持つべき、さまざまな能 力が含まれます。例えば私の専門であるBPMが適切に機能していることは、一つの アジリティの要素です。また、権限が現場に委譲されていて素早く意思決定できることや、デジタルソリューションに精通した社員がいてこれらを適切に導入できること も大切なアジリティです。社員が好奇心旺盛で、変化の兆しを察知することと、新 たなチャレンジに積極的であることは、最も大切なアジリティの要素かもしれません。ビジネスアジリティとは、このような企業を構成する能力が全体として調和がとれて おり、組織全体が変化に適応可能な状態となった時に現れる究極の組織能力とも言え ます。

ビジネスアジリティが言葉として使われはじめたのは2010年前後からです。た だ、この言葉が登場する以前から、企業の変化適応に関する研究はさまざまな領域で 並行して行われてきました。これらの研究は、市場の環境変化のスピードが増し議論 が活発になる中で、お互いに影響し合いながら研究分野としての融合が進みます。そ こに、アジャイルソフトウェア開発をはじめとしたアジリティ向上の実践事例が広く共有されるようになりました。

変化に適応する組織能力 ビジネスアジリティとは

ビジネスの俊敏性が企業の競争力を左右する

ビジネスアジリティという言葉の定義は個人や団体によってさまざまです。日本語 では「ビジネスの俊敏性」などと訳されますが、実際の定義はもう少し複雑です。 本書ではこの言葉を「事業構造を外部の環境変化に対して素早く適応させると同時に、自ら変化を生み出すことを可能にする組織能力」と定義しました。”ビジネス”という言葉がついていますが、これが求められるのは企業とは限りません。官庁、教育機関、NPOなど、ありとあらゆる組織で適用できる概念です。既に説明したようにビジネスアジリティは、単一の能力ではなくさまざまな組織能 力が融合した結果、総体として発揮されるものです。その能力とは、例えば市場のニーズをいち早く掴む能力、迅速に意思決定する能力、 当初の見込みから外れた計画をすぐに修正する能力、何か問題が生じた業務を素早く 特定し、修正する能力といったものが含まれます。ビジネスアジリティとは、組織が これらのさまざまな能力を持ち、しかもこれらが連携して機能した際に現れる最終的 な姿だとお考えください。

現在、北米やヨーロッパを中心に「Business Agility Institute」や「Agile Business Consortium」といった、この分野の啓蒙団体が活動しており、ビジネスアジリティに 関するフレームワークの策定や、実践者の交流イベントの主催などを行っています。 このうちBusiness Agility Instituteについては、2020年春に日本でも公認コミュニティ(Business Agility Tokyo) の立ち上げが発表されました。 これらの団体は前述のアジャイル開発やリーンシックスシグマ関連のコミュニティから発展してきた団体です。

他にもデジタルソリューションや、ソフトウェア開発方法論を展開するソリュー ションベンダーが、独自の解釈のビジネスアジリティを提唱する動きもあります。今 のところビジネスアジリティのコミュニティは、このようなアジャイル開発関連の人 たちや、デジタル産業関連の会社を中心として運営されています。

ただ、ビジネスアジリティという呼び方でなくても、変化型経営に関する議論 は経営論や企業組織論など、さまざまな領域で以前から行われてきました。 その意味 ではビジネスアジリティには、明確に「ビジネスアジリティ」という言葉を謳い、そ の名の下に人々が活動している〝狭義のビジネスアジリティ〟の世界と、ビジネスア ジリティという言葉を使うかどうかにかかわらず、 変化適応型経営の在り方を広い視点から論じる〝広義のビジネスアジリティ〟の世界があるとも言えます。本書では後者の視点を意識して、変化適応型経営の姿を広い視野で記述するよう心 掛けました。

スピードとは異なるアジリティという概念

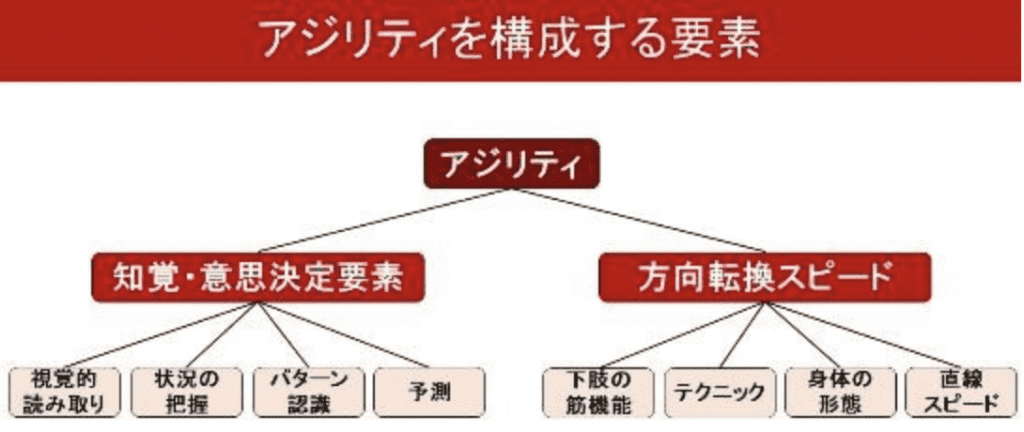

「アジリティ」という言葉を理解する時、「スピード(ないしスピーディ)」との違いをしっ かり理解しておく必要があります。アジリティは日本語で俊敏さや機動力と訳されま す。一方で、スピードは迅速性、ないし単純に速さという意味になります。

私はこの二つの概念の違いをよくレースカーを引き合いにして説明します。時速 300㎞で走ることができるF1マシンはサーキットのようなある条件の下では、そ の能力を遺憾なく発揮することができます。しかし一旦、決まったコースを外れて砂 地に突っ込んでしまうとタイヤが空転して身動きがとれなくなってしまいます。一方 で、時速100㎞~200㎞のラリーカーはF1よりも速いとは言えません。ただ、舗装路も砂利道も雨や雪が降っても走れるラリーカーは、道路環境が変わっても適切 な道を選択して、前に進むことができます。この場合、スピーディなのはF1ですが、アジリティがあるのはラリーカーです。

また、サーキットのようにコースが完全に決まっているF1に対して、ラリーは 漠のような道標のない中で、自分自身で行く先を見定めて進まなくてはいけないこと もあります。その時最善だと思われる決定を瞬時に行い、何か間違えたと思ったらす ぐに方向転換するといったあたりも、ラリーとアジリティは通じるものがあります。 企業の進む道は常に山あり谷ありトラブルあり、そして時に道標のないラリーコー スのようなものです。ある特定の条件が続く限りにおいて速いというのでは、アジリ

ティがあるとは言えません。大切なのは最高速度が速いことよりも、さまざまな環境 に対応し平均的に速いことなのです。 このことを企業経営で考えてみましょう。 企業の中には優秀な経営者がすべてを指 示する軍隊的”とも言える組織形態をとっている企業があります。確かに、卓越し 能力を持つ少数のリーダーに組織全体が従う方が、組織運営としてはスピーディで す。このような企業は、経営者の意図が市場の状況と適合している限り、急成長を遂 ことができます。

ところが、経営者の意図と市場の状況との間にずれが生じると修正が利きません。社員の判断力を育てる努力をしていないわけですから、経営者自身が指示を転換する しかないのですが、成功体験にとらわれた経営者が自ら方針転換することは容易ではありません。 また、急成長の結果、肥大化した組織では情報も肥大化し、やがて情報の流通が滞 るようになります。さらには意思決定すべき事項の数も指数関数的に増えます。この 結果、経営者の意思決定のスピードと精度の双方に問題が生じていきます。そしてあ るタイミングを境に、事業の縮小がはじまるわけです。

このように考えると、優秀でも特定の強いリーダーシップに頼りきることは組織に とっては危険です。そのリーダーがいつまでも健在である保証もありません。ですか ら、ビジネスアジリティの世界では、社員全員が自律的な判断力を有し、コミュニケー ションを通してお互いに連携することで、組織全体として高い能力を持ち、成長し続けることを重視します(ビジネスアジリティが「組織能力」だとされる所以でもあります)。 社員全体の能力を底上げしようとすれば一定の時間と労力がかかります。また社員 間で目指す方向性がずれないようにするために、お互いのコミュニケーションにも多くの時間がかかります。その点では、経営者の一方的な指示の下で動くより時間も労力もかかりますから、アジリティを高めることは部分的にスピードから逆行することもあります。しかし、ラリーカーの例のように、さまざまな環境に自律的に対応でき 能力を育てることは、長い目で見れば目的地に早く、低リスクでたどり着くことを可能にします。

これからの企業経営はどのように変わるか

ここまで、ビジネスアジリティの定義を説明してきましたが、実際の企業経営に照 らした場合のビジネスアジリティの在り方とはどのようなものでしょうか。ここでは いくつかの場面に照らして、ビジネスアジリティを実現した企業の姿を、具体的に見ていきます。

新事業の創造

まず新事業の創造の場面です。市場の変化が速く、既存の事業モデルがすぐに陳腐 化する中で、企業は新しい事業を継続的に生み出し続けるプレッシャーにさらされて います。

これまで新事業を創造する時は、既存の市場の状況を見極めて、勝算を綿密に分析 し、しっかりとした計画を立てて着実に実行していくことが活動の中心でした。しか し、変化が日常化する世界においては、過去のデータに頼って予測してみても明日の 世界が同じルールで動くとは限りません。むしろ、計画立案に時間を使っている間にも事業環境はどんどん変わっていってしまうでしょう。

ビジネスプロセスマネジメント

次に企業内のさまざまなビジネスプロセスの運営に目を移してみましょう。 新事業 を立案したり、既存の事業方針に変更があったりした際、それらは迅速にビジネスプロセスに反映される必要があります。日々のオペレーションに落とし込まれていなけ れば、どんなに変化を素早く察知して戦略を修正しても価値は生まれませんし、新事 業を「やってみて素早く修正する」ことも夢のままです。新戦略の速やかな実現のた めには、既存のビジネスプロセス中の影響を受ける業務を特定し、新しい業務に置き 換えていく必要があります。

これを可能にするためには、常日頃から個々の業務の範囲、隣接する業務との境界、業務の責任者などが明確になっている必要があります。このような明確なビジネスプ ロセスの構造管理と、変化の際の迅速なプロセスの再構築能力が組織のビジネスアジ リティを左右することになります。これまで社員はもっぱらビジネスプロセスを実行するために存在していました。し かし、ロボットやデジタル技術による自動化や、アウトソーシングやパートナーシップの活用により、社員の仕事はプロセスの実行以上に、事業構造管理とプロセスの再 構築の役割の比重が高くなります。 これからの企業は、このような必要とされる能力のシフトにも対応していく必要があります。

デジタルソリューションの活用

デジタルソリューションの活用もアジリティ向上のためには欠かせない要素です。 際のアジリティの根幹は、ソリューションを理解して自社の責任において使いなすことです。

本来は当たり前のことではあるのですが、技術動向が目まぐるしく変わる中で、それぞれのソリューションの特性を理解した上で、明確な意思を持って使いこなすことは簡単ではありません。結果的に流行りのソリューションに流されたり、外部パート ナー(ベンダー)に頼り切りになってしまったりすることも少なくありません。また、普段からビジネスとエンジニアリングがお互い の専門性を学び合ったり、情 報交換をしたりすることでお互いの一体感を醸成しておくことも大切です。もちろん アジャイル開発手法の導入もアジリティ向上のための一つの施策にはなりますが、そ の根幹にあるのは自社のデジタル基盤に対する高いオーナーシップと連携体制となります。

アジリティの根底にある三原則

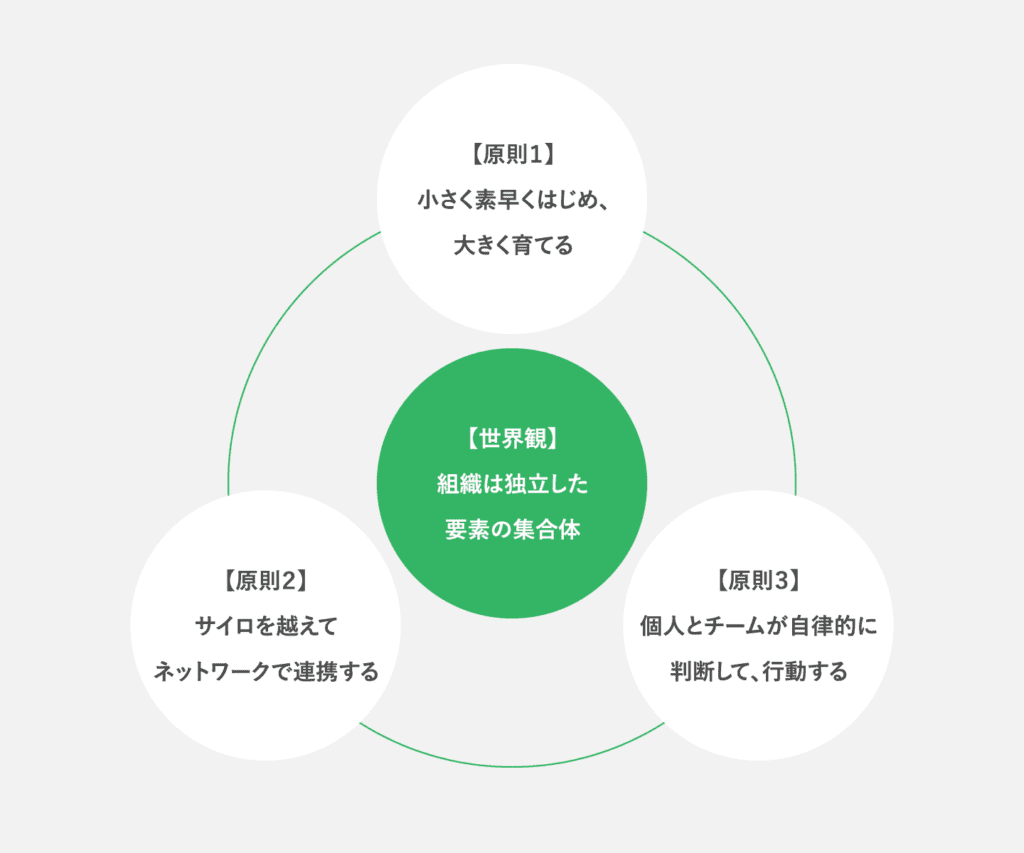

ここまでビジネスアジリティの概観を解説してきたわけですが、一言でビジネスア ジリティと言ってもさまざまな要素があり、必要とするアジリティの姿は企業の業種 や業態、規模や歴史などによって異なります。しかし、それらの違いがあっても高い アジリティを持つ企業には明らかな共通項があります。ここではこのようなビジネス アジリティの根底にある原則を考えてみたいと思います。

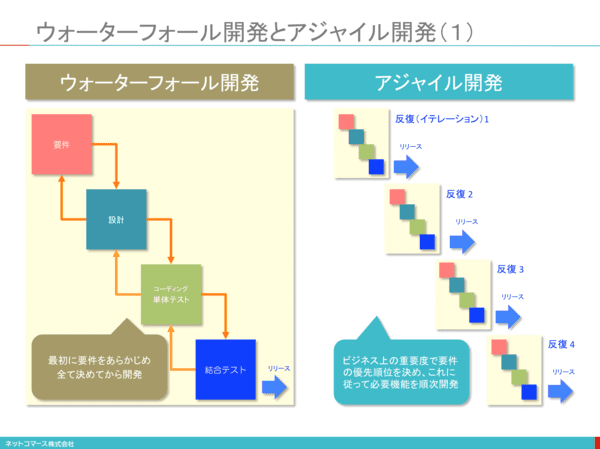

- 小さく素早くはじめ、大きく育てる:ビジネスアジリティの一つ目の原則は「小さく素早くはじめ、見通しを修正しながら)大きく育てる」ということです。日本の製造業における「一個流し」に起源を持つこの考え方を、ビジネス全体に広めたのはアジャイルソフトウェア開発(アジャイル開発) です。それまで主流だったウォーターフォール開発では、はじめに綿密な計画を立て、すべての機能の設計を終えてから、同時並行で開発します。これだと計画の策定と機 能の設計を終えて整合性を確保した後でないと、開発工程には進めません。そうなると長い開発期間の間にソフトウェアの仕様が陳腐化してしまい、製品が出来上がった ころには時代遅れになってしまいます。

- サイロを越えてネットワークで連携する:ビジネスアジリティの二つ目の原則が「サイロを越えてネットワークで連携する」ということです。先ほど紹介した「最低限必要なものを、最小限の量で、素早く生み出す」という考 え方を進めようとすると、さまざまな領域の担当者が連携することが大切になります。サプライチェーンであれば調達、生産、物流、販売といった部門が連携しなければ「一 個流し」の思想は実現できませんし、マーケティング、製品開発、生産技術といった部門が連携しなければ製品の市場投入は遅れてしまいます。新規事業をはじめる際であれば、たとえ小さなテスト事業から開始するにしても、チームにはその事業を立ち上げるために必要なさまざまな専門性を集結させなければ なりません。 新規事業のリーダーを筆頭に、各業務領域の担当者、ビジネスプロセス 設計を担うビジネスアナリスト(ビジネスアナリストについては第三章で解説します)、ソフトウェア開発を担うエンジニアや、 UI (User Interface)UX (User Experience) の専門家、企業法務や情報セキュリティの専門家といった具合です。中でもデジタルソリュー ジョンの活用に注目が集まる昨今では、業務担当者とエンジニアの連携は大切なポイ ソトです。

- 個人が自律的に判断して、行動する:ビジネスアジリティの三つ目の原則が「個人が自律的に判断して、行動する」ということです。異なる専門家が集まるチームが連携して価値を形作っていく際には、参加しているメ ンバーの自律的な判断が大変重要になります。それが新事業の創出であれ、サプライ チェーンの効率化の取り組みであれ、ある機能や専門性の代表として参加している社員 が、何か自分の領域に関わる事項を自部門に持って帰って、管理職や経営者にお伺い を立ててからでないと判断できないというのでは、取り組みはスムーズに進みません。スピード感が求められる現在のビジネス環境では、経営者や管理職がすべてを判断 することはできません。現場と経営者の間を情報が行ったり来たりする間に貴重な時 間を浪費してしまいますし、ビジネスの仕組みが複雑化し、お客様の志向の多様化が 進む中では、経営情報のすべてを経営者が処理すること自体が人間の能力の限界を超そえています。

組織は独立した要素の集合体

ここまで解説した「小さく素早くはじめる」「ネットワークで連携する」「個人が自律的に判断する」いった考え方を大きく眺めてみると、そこには「組織は自律した小さな要素が集合し、連携することで 「成り立っている」という世界観があることが分かります。人だけでなく、企業を構成 している個々の業務や情報システムのような一つ一つの設備も、この要素の一部です。人は組織を何か大きな一つの存在として認知しがちです。それぞれの要素人や業 務、設備)は組織に完全に組み込まれており、組織が発する大きな意思や枠組みから外 れることは許されないと考えてしまいます。しかしビジネスアジリティでは、逆に組 織とは一人一人異なる個性と意思を持った個人の集合体だと考えます。それぞれが自 律的に活動しても組織がバラバラにならないのは、各要素が組織のビジョンや目標に 合意しており、同じビジョンの達成に向かってそれぞれが最善の努力をしているという前提があるからです。当然、その中では多様性や個性から生じる対立もありますが、この対立ですらイノベーションを生み出す手段として許容されます。 このように個別適応が集合し、組織ビジョンの下で一定の方向性を持つことで、企 業全体が変化に適応し、新たなチャンスをつかむことができる、これがビジネスアジ リティの根底にある世界観となります。

今なぜビジネスアジリティが注目されるのか

ここまでビジネスアジリティの定義と、その根底にある原則を説明してきたわけで すが、なぜ今このビジネスアジリティが注目されているのでしょうか。もちろん市場 の変化の迅速化や複雑化が進み、企業の変化適応が切迫した問題となっていることが大きな要因であるのは間違いないでしょう。ただ、このような変化適応型経営に関する議論は、過去から継続的に行われてきた こともまた事実です。その意味で、ビジネスアジリティの持つ問題意識自体は決して 目新しいものではありません。しかし今、世界ではビジネスアジリティという考え方が過去の議論と比べても急速 な勢いで広がっています。そこには近年、企業活動の現場からのアジリティ向上の実 知(ナレッジ)が蓄積されたこと、そしてそれらの実践を通してビジネスアジリティ 身近に感じる人が増えたという背景があります。

経営的視点が先行した変化適応型経営の姿

ビジネスアジリティの普及には、さまざまなコミュニティが関わっているのですが、 その中でも注目すべきは三つのコミュニティです。一つ目は経営関連のコミュニティで、経営者や経営学者、経営コンサルタントが中心です。 二つ目のコミュニティはアジャイル開発のコミュニティで、アジャイル開発に関わるエンジニアや、アジャイルコーチと呼ばれる職種の人々が中心となっています。 そして三つ目が複雑系組織論のコミュニティで、経営組織の研究家や組織開発のコ ンサルタントが中心です(「複雑系組織」の説明は後述します)。 これらのコミュニティで、早い段階から広く変化適応型経営を議論してきたのは経営コミュニティです。前身となる研究は1980年代から盛んでしたが、決定的なも のとしては経営学者のデイビッド・ティース氏が1997年に提唱した「ダイナミッ ク・ケイパビリティ」という考え方が挙げられます。また、IBMの研究員だったス ティーブ・ヘッケル氏の1999年の著書「アダプティブ・エンタープライズ」はベス トセラーにもなりました。 これらの研究は明確にはビジネスアジリティという言葉は 使っていませんが、その定義はビジネスアジリティそのものです。

境界を超えてさまざまな実践知がつながる

現場の実践知の普及に貢献したのはアジャイル開発コミュニティだけではありませ ん。「複雑系」における経営組織の議論もビジネスアジリティの発展に貢献しています。 複雑系とは魚の群れのように、一つ一つの構成要素は自律した判断で動いているに もかかわらず、全体としては調和のとれた規律ある構造が生まれる事象を示す概念で、 生物学や経済学などさまざまな領域に横断的に広がる研究分野です。 この複雑系の概 念で運営される経営組織をここでは複雑系組織と呼びますが、これは組織に所属する 人々が、上位者の指示なく自律的に振る舞いながらも、全体としては調和のとれた構 造として機能する組織形態を指します。

複雑系組織の考え方は「組織は自律した小さな要素が 立っている」という、先ほど説明したビジネスアジリティの世界観に強い影響を与え ています。この分野も1990年代くらいから議論がされるようになりましたが、特 2010年代になってホラクラシー経営で有名なザッポス社(米国の靴ネット通販の会 社)や、自主運営(セルフマネジメント) 経営で有名なモーニングスター社(米国最大のトマト加工会社)のような実践事例が知られるようになります(モーニングスター社の事例 は第六章で紹介します)。これらの経営手法は近年「ティール組織」として日本にも紹介されたのでご存じの方も多いのではないでしょうか。 アジャイル開発手法自体が複雑 系組織の考え方に影響を受けている部分もあり、これらの実践知が融合したことでビ ジネスアジリティの議論は一層深まりました。この他にも2010年代くらいからエンタープライズアーキテクチャやビジネスア ナリシスのコミュニティで行われている、変化に強い事業構造管理の在り方の議論や、「Beyond Budgeting」と言われる機動的な予算管理を志向する研究コミュニティの議論 も、ビジネスアジリティの議論に合流するようになりました。 このようなさまざまな 領域で、独自に活動してきたコミュニティがつながりだし、知の融合がはじまってい るのが今のビジネスアジリティの状況です。

背景にある人々の組織への意識の変化

私は昨今のビジネスアジリティ浸透の背景には、このような過程を通して現場発の 知の共有が進んだことにより、企業組織に所属する幅広い人がアジリティを自分事と して捉えられるようになったことが影響していると考えています。

人権意識の高まりと共に、人は周囲の人と対等な関係で、自らの意思に従って 自分らしく生きたいと願うようになっています。また、規模的成長や物質的な繁栄を 組織活動の成果とするのではなく、より良い社会や地球環境を実現するために自分の 力を使いたいと考える人も増えています。企業組織とは、何らかの社会的な価値を創 造するために存在しています。その価値を示すものが企業のビジョンであり、ビジョ ンに賛同した人が集うネットワーク型組織の考え方は、このような意識を反映したも のです。

かつてのビジネスアジリティの議論は、経営学の議論が中心だったこともあって 業の成長のために」「変化の速い時代で生き残るために」という経営側の文脈が強かっ たことは事実です。しかし、今の議論はそれだけではなく「だれもが自分らしく生き るために」「より良い社会を実現するために」という組織の所属する個人の側の意識も 反映されています。 これからの企業は、企業として環境の変化の中で生き残り成長し続けるという観点と、そこに所属するすべての個人が自己決定権を駆使し、より良く生きるという観 点の二つを両立する必要があります。これを実現する考え方がまさにビジネスアジリ ティであり、企業がビジョンを持った優秀な個人を採用し、仲間となってもらうため アジリティの考え方は欠かせないものになりつつあります。

未来予測を裏切る不連続な変化

「多様化」と並んで、市場の未来を予測して備えることが難しい要因が、「変化の不連 続性」です。長らく内燃機関に関する高い技術を強みとしていた自動車会社には、電気 自動車や情報技術を活用した自動運転がテクノロジーとなったことで、テスラの ようなスタートアップ企業や、GoogleのようなIT産業といった、以前なら想像もで きなかったライバルが登場することになりました。このような、これまでの進化の過程の延長線上にはない、まったく新しい考え方や 技術が、過去のそれらを一掃してしまうことを「変化の不連続性」と言います。近年、 新技術の登場によりこのことに拍車がかかっていると言われ、ここで紹介した自動車 業界の例などはその典型例です。

この変化の不連続性を考える時、私は旅客機の進化の過程が頭に浮かびます。 1970年代くらいまで、旅客機の性能を決める軸は速度でした。 1950年くらい からプロペラ機はジェット機に進化し、 そしてその頂点として1969年には超音速旅客機「コンコルド」が生まれます。その当時の市場においては、 次世代旅客機はこの超音速旅客機でした。 その 頃の子供向け学習雑誌では「近い将来、 超音速旅客機で東京とサンフランシスコは5時 間で結ばれる!」といったことが書かれていたものです。 しかし、 次世代旅客の先鞭 をつけたコンコルドはほとんど市場から受け入れられず、同じ頃に登場した新世代の 旅の姿は予測とは違うものとなります。

適応できない企業には終焉が待っている

未来予測自体は無駄ではありません。未来について想いをめぐらすことで、これまで気付かなかった機会やリスクに気付き、有用な示唆を得られることは少なくないか らです。ですから、新たな視点を得て思考を深めるための未来予測は、むしろ積極的 に行うべきです。それでも、その未来予測は当たるかと言われれば、今も昔も”賭け”の域を出ません。迅速化と複雑化がさほど進んでおらず、市場の枠組みが単純かつ明確だった時代の予 測精度はもう少しましだったかもしれませんが、ここまで見てきたようなさまざまな 不確実性が組み合わさった今、未来予測には限界があります。 このような時代におい ては、予測して備えることよりも変化を察知して迅速に適応することが求められます。この変化の察知と適応を甘く見ると、待つものは企業の終焉です。今の環境で自社 のビジネスが上手く行っているように見えたとしても、水面下ではそのビジネスを脅 かす何かが起きている可能性があります。